熱がどのように広がっていくか、まず金属で調べました。方法は各チームが考えた方法でやってみました。金属棒に温度計を3つ並べて温度の

上がり方を氏食べるチーム、ろうそくのろうを付けて溶ける順番を調べるチーム、水つぶを上に並べて沸騰して消えていく順を調べるチーム。

どの方法でもあたたかさが金属を伝わって広がることがわかりました。

金属のあたたかさの広がり 2025.12.15

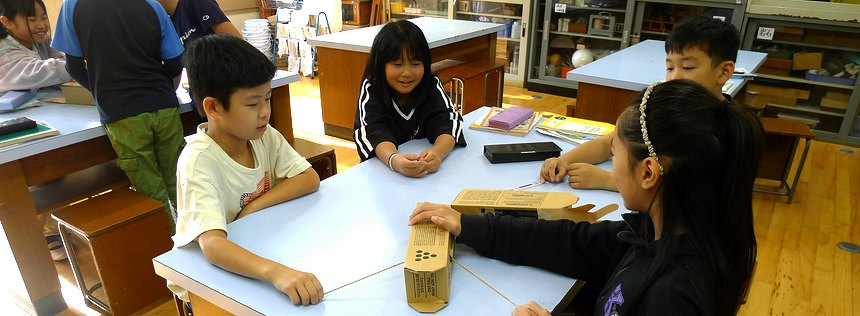

うでの関節と筋肉 2025.10.27

ひじを曲げる筋肉はどこについているのか、重いものを持ち上げて自分の腕をさわって調べました。

そのあとで筋肉がどこに付いていればひじが曲がるのか、麻ひもを引っ張ってひじ関節の模型で動きを確かめています。

そのあとで筋肉がどこに付いていればひじが曲がるのか、麻ひもを引っ張ってひじ関節の模型で動きを確かめています。

水ロケット 2025.10.14

空気は力を加えると体積が小さくできることを学習しました。水ロケットはその縮んだ空気が水を押し出すことで飛びます。子どもたちはペットボトルに水を入れた後、空気入れを押して空気を詰め込み発射させます。少しくらい水がかかるのも楽しんでいました。

ウスバキトンボ 2025.9.8

7月にはほとんどトンボが見られなかったので、トンボの調査をやり直しました。ウスバキトンボ(薄羽黄トンボ)は動きが速いのですが、

上手に網で捕まえて見せてくれました。30分くらいで ウスバキトンボ11、シオカラトンボ♂2が採れました。写真を撮った後はすぐに空へ放しました。

上手に網で捕まえて見せてくれました。30分くらいで ウスバキトンボ11、シオカラトンボ♂2が採れました。写真を撮った後はすぐに空へ放しました。

キンモウアナバチ 2025.8.4

旧小学校の校門を入ったところに ハチがたくさん地面近くを飛び回っています。胸部が金色の毛でおおわれている キンモウアナバチです。

砂地のところに穴を掘り、捕らえて麻酔した獲物を運び込みます。 無理にかまわなければ人を刺すことはないようですが、ちょっと数が多すぎます。

砂地のところに穴を掘り、捕らえて麻酔した獲物を運び込みます。 無理にかまわなければ人を刺すことはないようですが、ちょっと数が多すぎます。

ヒョウタン 2025.7.17

雄花と雌花を咲かせる植物として、ツルレイシ(ゴーヤ)を育てたこともあったのですが、今年はヒョウタンを学校農園で育てています。

かわいい形の実がたくさんできるのを子どもたちは楽しみに観察しています。

かわいい形の実がたくさんできるのを子どもたちは楽しみに観察しています。

ヒキガエル 2025.7.1

見かけることはとても少なくなったヒキガエルです。6年生が持ってきて見せてくれました。

教室で飼えるようにエサになるミミズを捕ってこなければと

準備を始めました。皮膚に毒腺があるので手でさわるのは注意です。

準備を始めました。皮膚に毒腺があるので手でさわるのは注意です。

エゴノキ 2025.5.26

山道に白い花が散らばっていました。見あげると枝の先にぶら下がるように たくさんのエゴノキの花。昨年までは気付かなかったところです。

野鳥はこの実を食べるそうですが、人には有毒で口に入れると えぐいところから 名前がついたとのこと。

野鳥はこの実を食べるそうですが、人には有毒で口に入れると えぐいところから 名前がついたとのこと。

雪の上の足跡 2025.2.10

冬の生き物調べ、きょうは けものの足跡を探しにいきました。夜に活動するけものたちを直接見ることはできなくても、夜に歩いた跡を残しています。足跡の形の似ているタヌキとキツネでは右足と左足の間の幅が違います。シカは2つのひづめの向きにも注意します。ウサギの歩いた跡も雪のうえに残っていました。

ジョウビタキ 2025.1.28

冬の野鳥観察に行きました。親水公園近くで出会ったジョウビタキは みんなが双眼鏡で しっかり観察できるところまで近づくのを許してくれました。

冬の野鳥観察に行きました。親水公園近くで出会ったジョウビタキは みんなが双眼鏡で しっかり観察できるところまで近づくのを許してくれました。オスは頭が銀灰色です。翼の白い紋が目立つので モンツキ(紋付き)の愛称があります。冬に海を越えて日本へやってきます。 そのほか高野川にはカルガモの群れ、カワラヒワ、キセキレイ、カラスが見られました。

理科室の空気はどこから暖まっていくか 2025.1.16

金属と水のあたたまりかたを調べたあとで、つぎは空気のあたたまりかたです。ストーブの暖かさは空気中にどのように広がっていくのか調べました。

高さ3m、1.5m、20cmの位置での温度を各チームで場所を変えて7分ごとに測定しました。天井近くが初めに暖まること。床の近くがいちばん遅く暖まっていきました。

高さ3m、1.5m、20cmの位置での温度を各チームで場所を変えて7分ごとに測定しました。天井近くが初めに暖まること。床の近くがいちばん遅く暖まっていきました。

あたたかさはどのように広がるか 2024.12.12

金属の板のはしっこをあたためて、どのように広がっていくかを調べました。スポイトで小さな水つぶを並べて蒸発して消えていくようすで調べています。

冬にも緑の葉がある木 2024.12.5

植物の季節変化を調べています。寒くなっても緑の葉をつけている常緑樹を探しに行きました。

グレープフルーツの香りのカヤ、乙が森のヒサカキとヒイラギ、職員駐車場のイヌツゲ、アラカシ、垣根のサワラ、ヒノキの葉を取って台紙にはりつけていきました。葉っぱの実物図鑑ができました。

グレープフルーツの香りのカヤ、乙が森のヒサカキとヒイラギ、職員駐車場のイヌツゲ、アラカシ、垣根のサワラ、ヒノキの葉を取って台紙にはりつけていきました。葉っぱの実物図鑑ができました。

ワルナスビ 2024.11.7

学校農園のすみに咲いていました。これは どうやらワルナスビの仲間らしい。ナスの台木だったかもしれませんが、とげがあるのでトナシムでもなさそうです。いかにもナス科の花で、私の背を超える高さに育っています。ワルの名は毒があること、ジャガイモの芽と同じソラニンを持っています。また葉の裏側や茎にとげがあります。抜いても残った根からまた生えてくるやっかいな植物です。

月の動き 2024.9.24

月がどのように動いていくのか、観察するために学校農園へ行きました。3年生では太陽の動きを調べていますが、月の観察は晴れていても

月が沈んでいたり、薄雲や山などにじゃまされて なかなか動きを観察しにくいのです。農園では10分おきに月の位置を調べて記録をとりました。

見えていた下弦の月が西の山の向こうへ沈んでいく動きを、自分たちの観測で調べられる機会が大切です。

月が沈んでいたり、薄雲や山などにじゃまされて なかなか動きを観察しにくいのです。農園では10分おきに月の位置を調べて記録をとりました。

見えていた下弦の月が西の山の向こうへ沈んでいく動きを、自分たちの観測で調べられる機会が大切です。

トビ 2024.7.18

4年生がヒョウタンの生育を観察中のとき、トビが運動場に舞い降りました。追い払おうと近づいても逃げずに、手の届くくらいの距離で写真を

撮らせてくれました、やや若いトビです。野生の猛禽類をこんなに近くで見られる機会はまずありません。羽毛の表面が平らではなく棒状になって

います。ネズミやカエルなどを捕らえるための鋭い爪やくちばしを持っているので 子どもたちのいる校庭には降りて来てほしくないのですが。

撮らせてくれました、やや若いトビです。野生の猛禽類をこんなに近くで見られる機会はまずありません。羽毛の表面が平らではなく棒状になって

います。ネズミやカエルなどを捕らえるための鋭い爪やくちばしを持っているので 子どもたちのいる校庭には降りて来てほしくないのですが。

ヤブカンゾウ 2024.7.9

学校農園のすみっこに咲いていました。いままで気づかなかったのに、ことしはたくさん咲いています。ヤブカンゾウも種子ができず球根でふえるので、

どこからか運んできた土に混じっていたのでしょうか。よく似たノカンゾウは一重で、ヤブカンゾウは八重の花です。

どこからか運んできた土に混じっていたのでしょうか。よく似たノカンゾウは一重で、ヤブカンゾウは八重の花です。

トンボの調査 2024.7.4

大原で見られるトンボの種類を紹介した後で、学校農園に来ているトンボを調べにみんなで網を持っていきました。たくさんのトンボたちは

すぐに危険を感じて網の届かない高さに移動してしまいました。それでもウスバキトンボとシオカラトンボを捕まえてくれました。

すぐに危険を感じて網の届かない高さに移動してしまいました。それでもウスバキトンボとシオカラトンボを捕まえてくれました。

アオサギ 2024.6.27

初夏の野鳥を探しに行きました。向こうの田んぼに8羽いたのはアオサギです。数羽がそろって左へ進んで歩みを止め また進みます、まるで、

だるまさんがころんだをやっているようでした。エサになるカエルを探していたのでしょう。ちょっと青みがかった灰色のつばさです。

だるまさんがころんだをやっているようでした。エサになるカエルを探していたのでしょう。ちょっと青みがかった灰色のつばさです。

ダビドサナエ 2024.4.22

みんなで野鳥観察に出かけたとき、少しちいさいトンボが私たちの方へ飛んできました。そして帽子に止まり、しばらく帽子で休んでいるようでした。

これはダビドサナエの雄です。サナエトンボの仲間は2つの複眼の間が少し離れています。ダビドはフランスの生物学者にちなんだ名前です。

これはダビドサナエの雄です。サナエトンボの仲間は2つの複眼の間が少し離れています。ダビドはフランスの生物学者にちなんだ名前です。

春の花 2024.4.18

春の野草の花を探しに行きました。見つけた花は葉もつけ 透明シールで台紙にはり付けて、押し花図鑑を作ります。見つけたのは

カラスノエンドウ、コメツブツメクサ、キランソウ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノフグリ、カキドオシ、ナズナ、ヘビイチゴ、ハコベ、ヤエムグラ、タンポポ などです。夏になればまた違う花が見られるでしょう。

カラスノエンドウ、コメツブツメクサ、キランソウ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノフグリ、カキドオシ、ナズナ、ヘビイチゴ、ハコベ、ヤエムグラ、タンポポ などです。夏になればまた違う花が見られるでしょう。

ワサビ 2024.4.15

小さな谷川に ワサビが咲いていました。ここは一年中水の流れがあってワサビが育つにはいい環境です。だれかに見つかって食べられないように。

仰木峠へ 2024.3.11

大原と滋賀県とを結ぶ峠のひとつ仰木峠。あそこまで登れば琵琶湖が見えるはずと、4年生みんなと登ってきました。

山道の日陰には少しだけ雪が残っていて 3cm以上に伸びた霜柱も見られましたが、きれいな琵琶湖が見えると歓声が上がりました。

山道の日陰には少しだけ雪が残っていて 3cm以上に伸びた霜柱も見られましたが、きれいな琵琶湖が見えると歓声が上がりました。

暖めた空気はどこへ 2024.2.5

理科室でストーブを焚いたとき 床の近くに比べると天井に近いところが先に温度が上がることを実験しました。そのあとで空気を暖めると

軽くなって上にあがることを確かめようと、熱気球を大きなポリエチレンのふくろを作って 講堂で飛ばしました。

軽くなって上にあがることを確かめようと、熱気球を大きなポリエチレンのふくろを作って 講堂で飛ばしました。

ダイコン食べたのは 2024.1.12

4年生と育てていたダイコンの残りです。がじって食べたのはだれでしょうか。かみついた口の大きさからするとシカでしょうか?ダイコンが辛いのは

地上に出ている部分がけものに食べられないようだったはずですが。腹ぺこだったのでしょうね。

地上に出ている部分がけものに食べられないようだったはずですが。腹ぺこだったのでしょうね。