大原に ご当地キャラを作ろう。

ご当地キャラクター(ゆるキャラ)のことをあなたはどのような物だと思っているだろうか。「着ぐるみで、かわいい。お土産にもなっている。」と考える人も多いだろう。

けれど、ご当地キャラクターそれだけと思うのはまだまだ甘い。ご当地キャラクターは地域全般の情報PR、企業・団体のCI(コーポレートアイデンティティー)などに使用されるものであり、またそういう目的で作られたイラストでもあるのだ。(コーポレートアイデンティティとは、企業がもつ特徴や理念を体系的に整理し、簡潔に表したものである。)

そのような情報を知り、私は「大原にご当地キャラを作ろう。そうすればもっと大原は自然を壊さず、地域を活性化出来るのではないか。」と思ったのである。

私が最初に出したテーマは「ここ大原にご当地キャラをを作って大原を活性化させよう!」というものだ。まずキャラクターといえば、「子供」「女性」などが好きなものというのが私の頭には浮かんだ。それが正解だとすれば、地域の活性化つまり観光客を掴む為には、子供、特に女性を狙うべきだと思う。何故なら、女性はとにかくイベントや何かの楽しみに弱いものである。そして行きたいと思えば、夫や彼氏、女友達などを連れて来てくれることは多いと私は考え、この「ここ大原にご当地キャラをを作って大原を活性化させよう!」を提案した。

以下は、私が地域の活性化を目指してご当地キャラを作るにあたって研究した記録である。

ゆるキャラ三か条

1. 郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。

2. 立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。

3. 愛すべきゆるさ、を持ち合わせている事。

また、テレビなどで見ていると立ち振る舞いは不安定かつユニークだ。そして愛すべきゆるさはフォルムがかわいいので満たしている。なので、この「ゆるキャラ三か条」をこれからの大原のご当地キャラ作りの「基盤」にしよう。

都道府県には、沢山のゆるきゃラ、ご当地キャラがいる。ゆるキャラは今では、180体以上いることが調べて分かった。(2011年11月29日現在)このように現在様々な地域で多数のゆるキャラが存在している。

いざ、始動!

京都には、29体のゆるキャらが存在している。(2011年11月29日現在)とすれば、どれにもキャラが被るなんてことにはしたくない。

なので、私は、大原にしかないもの、大原と聞いて出てくるものを自分のクラスメイトや大原の事業者さんに聞いてみた。すると、このような結果が出た。

大原女、小野霞、三千院、川、山、北山杉、里の駅、漬物、柴漬け、金比羅山、霧、寒い、ダンプカー、オオムラサキ、高野川、八朔、紫蘇、朝市、音無しの滝など60近いイメージが出てきた。私は、これらを厳選したものを元に大原のゆるキャラのイメージ図作成に取り掛かった。

まず最初に浮かんできたのは「大原女」っだった。

それを元に「柴漬け」や「オオムラサキ」などを取り入れてみることにした。だが、作ってみれば「ありきたり。」「つまらない。」という考えが浮かび、幾つか考えてみることにした。「大原女」の次に考えたのは寂光院の「建礼門院」をモデルとしたものだ。だが、それも「どこか面白くない。」「寂光院だけのマスコットみたい。」「今時、建礼門院と大原が関係あるなんてほとんど知らないんじゃないのか。」など声が上がったのでこのマスコットはリストから外すことになった。その後、しばらくは何のアイデアも浮かばなかった。しかし逆に考えてみて「何処がダメなのか。」ということを考えてみると、「今のイメージではない。」「もうその考えは実行されている。」という結果にたどり着けた。そして私は、「今の大原を現そう。」という目標を立て、新たなキャラクターイメージを考えた。

まず、女の子、男の子に分けて考えてみることにした。テイストは似るように「着物」を前提に、これは少しでも大原の「今昔」を結ぶための繋ぎにしたかったらだ。

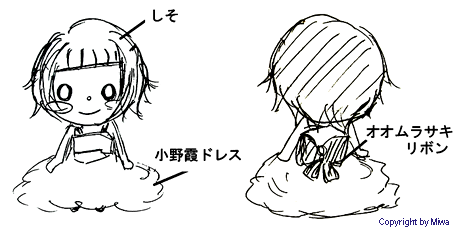

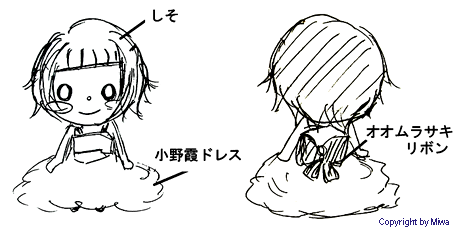

そして女の子の方は、「桜色か紅葉色の着物」「小野霞の眉」「紫蘇の髪」「オオムラサキの帯」アクセサリーを付けるとしたら、「桜か紅葉」。

一方、男の子の方は、「八朔や大長瀬祭りできる着物や水干」「小野霞の眉」「紫蘇の髪」「烏帽子(大長瀬祭時の)」「手には『大原』の文字入りランタン」「帯には桜か紅葉の団扇を挿す」だ。

これらは、今と昔を繋いでいる様な感じがしてわれながら良いと思った。

そして、もう一つ考えたのが、「昔の大原」を完全に取っ払ったイメージ、改革派だ。

これは、女の子として考えた。まず、髪は「紫蘇」で前髪は「パッツン」髪型は「ショートヘア」、そして今までと違うのは「着物」ではなく、「ドレス」にしたことだ。そのドレスは「小野霞ドレス」と名付け、イメージは「フワフワ」した感じ、後ろには大きな「オオムラサキリボン」というもので、可愛らしさを出した。前者の「オオムラサキ」「小野霞」「紫蘇」を取り入れて、新たなキャラクターを作り出したのだ。

そして、それらのデザインを基にアンケートを製作し、約100人の生徒、事業者の皆さんに答えてもらった。

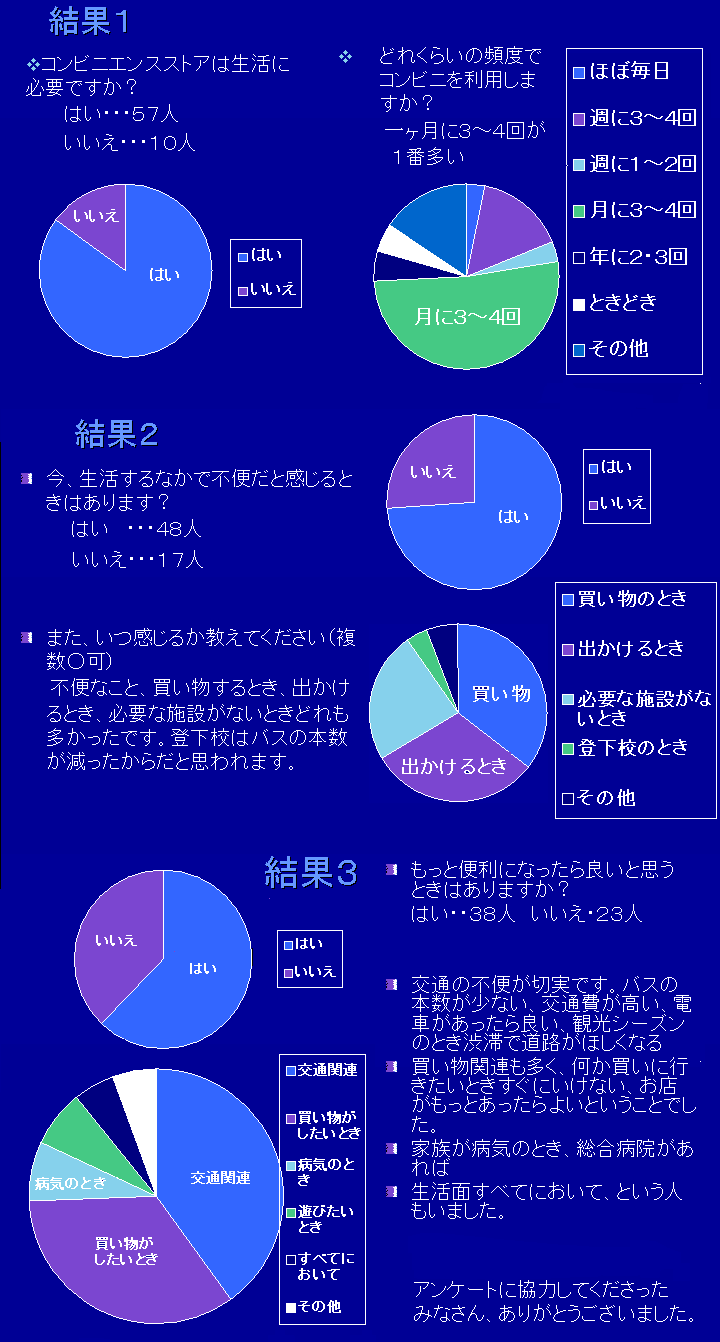

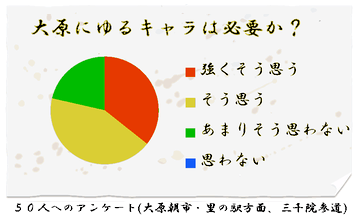

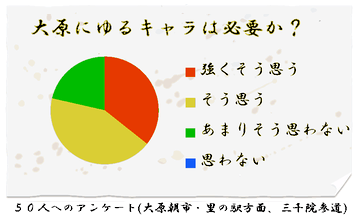

実際にアンケートを取ってみた結果は右の通り。

このように、「作るべき」と答えた方は半数を超えていた。このとき「これはいける!」と思っていた・・・。

やはり壁はあった。

私の予想ではドレスを着たキャラクターが人気だと思っていた。だが、一番人気だったのが、「大原女」のデザインだった。といっても、2桁にもいかない結果だったのだが。それは、きっちりとアンケートに答える人がいなかったからだ。実は私のミスで、第一「アンケートが長い」。そして「無理なデザインへの感想(自分が気に入ったデザインに丸をしてもらう。又はデザインを描いてもらう。)」を求めたからだと私は思っている。

そしてご当地キャラ製作をあまりよく思わない答えも返ってきた。それは「田舎は田舎らしく。」「製作された後の効果が見れない。」「ブームに乗ることはない。」の様なものだった。どうやら私の「新らしい大原と昔の大原を繋ぐこと」は思っていたより簡単なことではない事がわかった。実はというと、このアンケート結果で私の予想、そしてこれから先の製作予定が崩れ去ってしまった。

やはり壁はあった。〜製作編〜

次に私は、実際にその「大原女」のデザインを模型にしてみることにした。私は紙粘土を5.6個購入し、そして製作に取り掛かった。だがここでも壁に突き当たった。「思うような形が作れない。」それが私が製作し始めたときの率直な感想だ。自分の想像の中では「紙粘土ならうまく作れるはず。」っと思い込んでしまっていた。

次回の製作時にはサイズを大きくするか、紙粘土から離れて布を使って縫ってみようと思っている。布なら表情が柔らかくなり、よい印象を与えそうだからだ。

だが、その失敗からも大きな収穫があった。それは、髪型などのデザインでデッサン上のものと、実際に製作してみたものとは全くイメージが変わるもので、服のデザインから髪の毛の長さまでもが変更された。(細かく言えば「ショート」からショートボブ」か「ボブ」に変更。)これは自分にとってはいい情報だった。

先を見据えるために。

私は、この企画を行うために、上記のことを経てきた。そこで見えてきたもの、わかったものは、「自分の思いをどうまとめれば相手に伝わるか。」「決して誰もが自分と同じ意見ではなく、それをわかってもらう為に努力すること。」だった。

これからこの企画を進めていくにあたって、これらの事は私にいい結果をもたらしてくれるだろう。また、大原の近くにある地域とも連携をとりこのゆるキャラで共に地域が活性化されて行くだろう。していくべきだと私は思っている。

それには、沢山の壁を越えること、次々に新しい発想や意見が必要なことが見える。いかにして古い考え、新しい考えを取捨選択し、柔らかい考えを持って進んでいくかが重要なのだ。そして、それはこの先、大原に有益なものとなって行くのである。

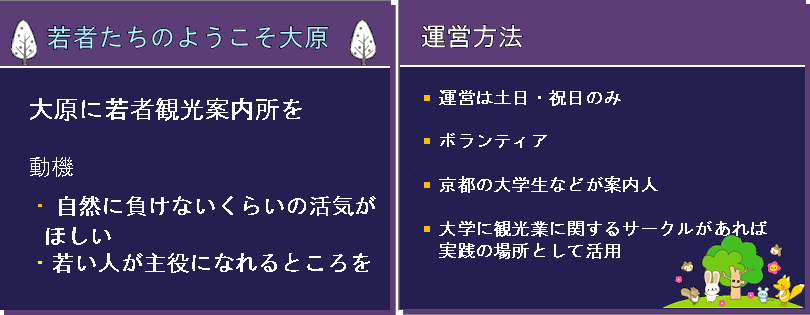

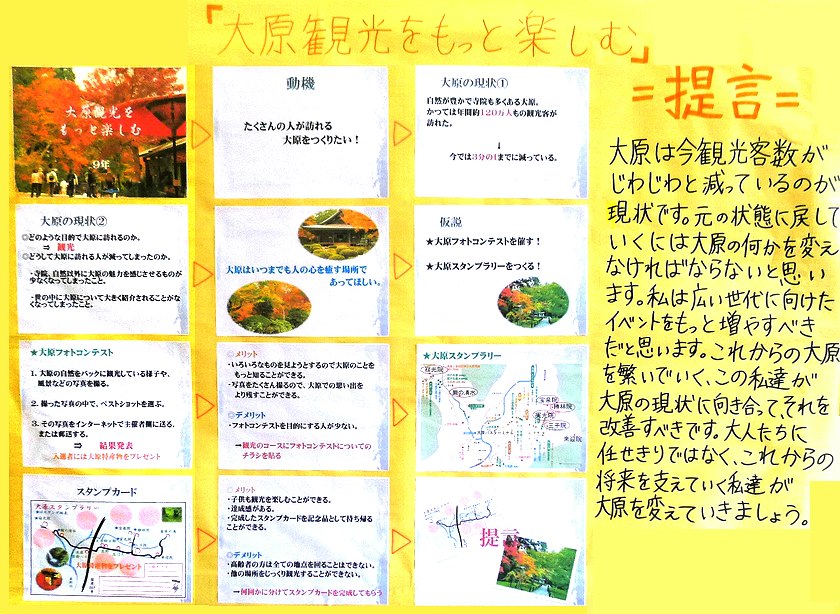

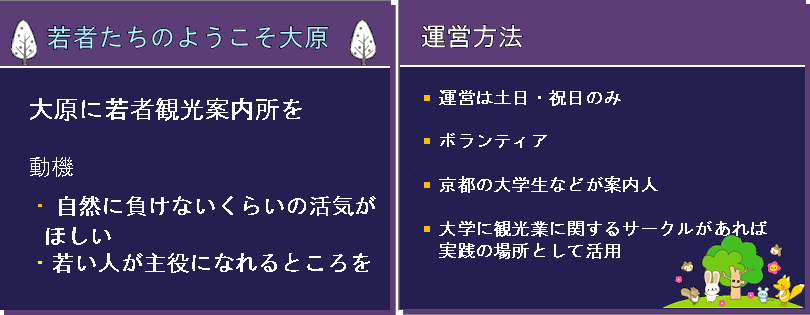

若者たちの ようこそ大原

私は静原に住んでいて、大原の事をよく知っているというわけではない。地域や観光客の人たちと接したりするのも登下校の時ぐらいだ。私は大原の自然が大好きで雰囲気も大好きだ。夕焼けと山が見えた時、とても元気が出てくる。だからもっと若い人にも知ってもらいたいし、来てもらいたい。自然からもらう元気がどれほどのパワーになるか。でも、そのパワーを存分に味わってもらうには、自然のパワーに負けないぐらいの人の活力が必要になる。だから若い人の力がとても必要になる。多くの若い観光客の人をリピーターにするために、何度も鮮明に思いだせるぐらいの思い出を作ってもらう必要がある。

私は修学旅行に行って、バスガイドさんがとても親切だった事、ガイドさんがいろいろな変更にも一生懸命に頑張って下さったことなど、思いだした時に やっぱり人との関わりがとても暖かい思い出になっている。バスガイドの方は若い方で気軽にいろんな話もできた。だからやっぱり若い人は同じ年ぐらいの人に心を開きやすいと思うし、自分の要望なども言いやすいという利点から若者の観光案内所を作ることを考えた。

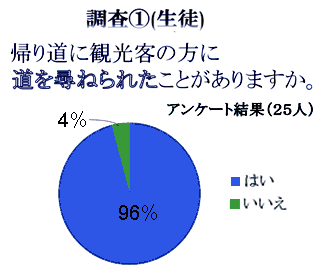

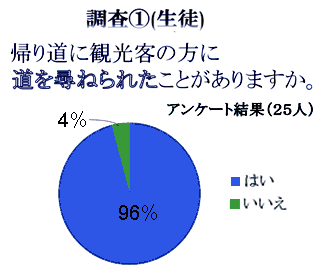

大原学院の生徒にアンケートをしたところ 将来、大原に関わる仕事がしたいとはあまり思わないようだ。大原はやっぱり仕事の数もすくないし 選べるほどの仕事がないというのが関係しているのかもしれない。しかし大原の事はもっといろんな人に発信したいと思っている事が分かった。観光客の方と もっと関わりたいと思う人と、あまり関わりたくないと思う人がいるようだ。住んでいるからこそあまり自分からわざわざ関わろうとしないのかもしれない。でも、私は大原の学校にきて観光客の方に道を聞かれたりしてとても新鮮だった。そして道を教える事が難しい事も分かった。そしてありがとうと言われた時にとてもうれしかった。

観光客の方にアンケートしたところ、観光客の方が大原に来るのは1回〜2回が多かった。その目的はやっぱり三千院とか寂光院などのお寺などの観光目当てが多かった。だから落ち着いた印象を大原には持っているようだ。「若い人を見ましたか?」と言う項目で「確かに見てない」と言う意見も多かった。落ち着いた印象と活気とがうまく混ざり合えばもっともっと新しい大原になって行くのではないかと思う。例えば、写真を撮りにきた人には、もう一度写真を撮りに来てもらえるような隠れた絶景の場所に案内するなどすばやいリサーチなどが必要になってくる。若い人の頭の回転の速さと行動力を存分に発揮できるような環境を整える事も大原がもっとすばらしい観光地になるために必要なひとつの手段であると私は考える。

でも、その若い人たちはどこから集めてくるのかと言うことになる。京都にはたくさんの大学がある。だから、それを利用して京都が大好きな大学生だってたくさんいると思う。そのほかにも観光業に興味がある人など、そんな若い人たちを私が考える、若者の観光案内所の案内人にできるのではないかと思う。もし大学に観光業に関するサークルなどがあれば、実践の場所としても若者の案内所が利用できるかもしれない。運営は土日、祝日だけ運営にして、どうしても平日は難しいと思う。でも、バイトみたいにお金を払うことは出来ない。だからボランティアになる。しかし、ボランティアになると土日にボランティアが出来るかどうかという問題になってくる。だから土日にボランティアをしてもらえるような魅力のある仕事にすれば、ボランティアも可能だと思う。お金をもらわなくても意味のある仕事として。私は暇を持て余している大学生もたくさんいるような気がする。なにもしたい事がない、将来の夢がないという若者に対して、何かを見つけるきっかけになる場所としても大いに期待できる場所となる。

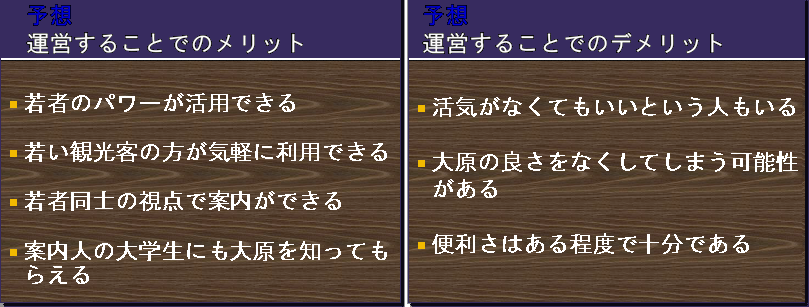

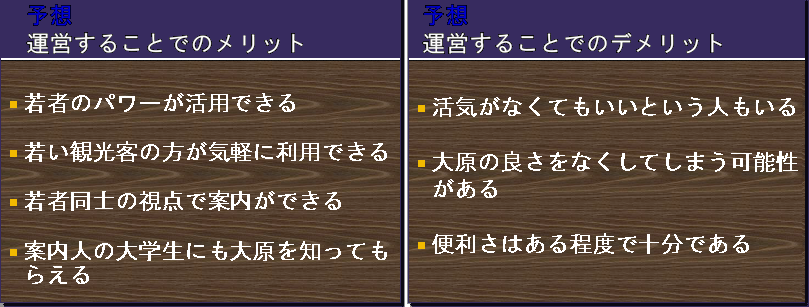

「若者たちのようこそ大原(若者の観光案内所)」を運営することで、どんな影響が予想されるか。

〜予想〜

メリット

・目的とする自然に負けないくらいの若者のパワーを活用できる

・若い観光客の方が気軽に利用できる

・若者どうしの視点で案内ができる

・臨機応変に要望に答えやすい

・中高年の方たちにも多く利用してもらえる

・大原の近況を細かくサイトを使って伝える

・すばやい行動力と若者の象徴とも言われるスマートフォンなどを使ってより快適に案内

〜予想〜

デメリット

・活気がなくてもいいと言う観光客の方の意見ありました

・よく土地とか地域を理解しないと勝手にどんどん要望に応えていたら、大原の良さがなくなっていく可能性がある

・観光客の方たちは非現実的な環境を望んで来られる方が多いので、便利さはある程度で十分である

デメリットの項目にあるように観光客の方にアンケートを取りに行って、「活気はありますか?」という項目で「あまりない」という回答をいただいて、すぐ横に「活気はなくていい」と書いてあった。私の中で確かにそうだと思った。

観光客の方は大原の落ち着いた印象が好きなんだろうなぁと予想はしていたものの「活気はなくていい」という回答には考えないといけないなっと思った。確かにただ、がやがやと賑やかにすればいいのではなく、大原の環境に合った活気のつけかたなどを考える事が大事だなっと思った。

--- 若者の観光案内所で目指すこと ---

・とにかく元気に明るく接する

・笑顔を大事にする

・突っ走らない

・協調性を大事にする

・観光客の方たちの気持ちを考えて動く

・できる範囲の事をする

・地域の方たちとも協力する

・盛り上がりすぎない

・よりよい大原を目指す

そうする事で出来るのが、落ち着いている、和む、静かという大原の印象と

元気、明るいという若者観光案内所が目指す印象を掛け合わせると

二つの顔がある大原が誕生します。

ぜひこの提案をご検討ください。

大原の観光案内看板を改良しよう

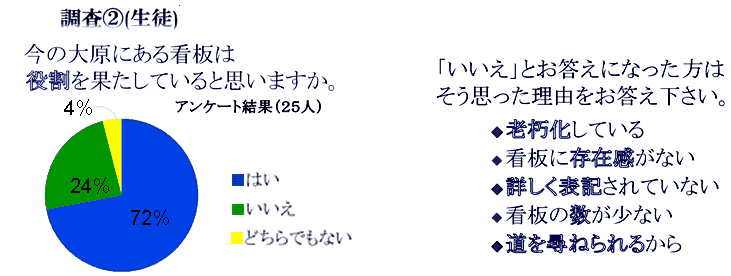

大原には毎年、多くの観光客が訪れている。そのことは大原の「観光名所」という意識を高めた。実際に来た観光客に楽しんでもらえれば良いのだが、それがスムーズに行われているのかが今私が考えている問題なのだ。大原に来る観光客のほとんどは案内や看板等を頼りにして観光地へ行くのだが、それだけで足りているのだろうか。

実際は看板を見ただけでは分からず、帰宅途中の学生達や地元の方に「○○に行くにはどこに行けば良いですか」と聞かなければならないことが多いのだ。そんなことが長く続くようでは不便だ。学生達や地元の方が皆親切に教えてくれるのなら良いのだが、皆が皆、そういう訳ではない。優しい人もいるのだろうが、中には「道を教えるのは面倒くさい」と思う学生もいる訳だ。それに、観光客も「分からないから誰かに聞こう」と思う人よりも「道が分からないけど、人に聞くのはなあ…」と思う人の方が多いはずだ。そんな微妙な気分で観光をするよりは、迷うこと無くスムーズに楽しめる方が良い。迷わず観光を楽しむためには、言葉を使わずに案内をしてくれる観光案内看板が必要だ。しかし、それで解決するのなら人は道に迷うことなどない。

何故解決しないか、それは観光案内看板が分かりづらいからだ。ならば看板を改善すれば良い。道程が分かりづらければ誰が見ても分かるように改善すれば良い。方向が分かりにくければ細かく示すことで方向が分かりやすくなる。そうすれば観光客は道に迷ってしまうことは少なくなり、道行く学生や地元の方に道を尋ねたり、尋ねられた側が尋ねた側に答えることも少なくすることが出来る。しかし、そんなに簡単に解決出来るのなら世の中困ることなど無い。簡単に解決出来ないからこそ多くの議論が交わされるのだ。その議論で全ての問題を解決出来るとは限らない。ものによっては実際に試してみなければ解決しないものもあれば、ちょっとしたことから解決の糸口が見えてくるものもある。こうやって私がこの大原提言でこの問題を挙げているのもそのひとつだ。もしかしたらこの大原提言で何か改善されるかもしれない。しかし、変わるとは限らない。大原提言で問題提起したところで聞いている者の気にも留められないかもしれない。だとしても、それが問題であると訴えることに意味があるのだ。

大原提言で発表したときに気に留められなくても、問題であるという意識は残る。この観光案内看板の件はそれほど大した問題ではない。しかし、重要な件なら話は別だ。重要な件が気に留められず、後に大問題になることもありうる。そうなれば、人は必ず「何故あの時気に留めなかったのだ」と後悔する。現に、気に留めなかったから後に大きな問題となったものもある。今はそうしたことが無いよう、些細な問題にも目を向けるようにはなっているのだろう。だが、全ての問題に目を向けることは難しい。だからと言って、いくつかの問題に絞って考えると見逃しが出る。良いバランスなど無い。人が自分の感覚で決めるしかない。もし人の感覚が常に正確なら、答えを間違えることは無いだろう。観光のときに道に迷うこともないだろう。しかし、人の感覚には一人一人違いがある。だから世に方向音痴などの違いを表す言葉が存在するのだ。案内する側の人間は、たとえ観光する側の人間の感覚の違いがあろうと分かって貰えるような案内を作らなければならない。今は無くともいつかは出来るだろう。しかし、それはいつだ。それがすぐに出来るとは思えない。看板等を改善すると費用と時間がかかる。看板だけではない。大原にはまだ改善すべきところは沢山あるはずだ。すでに改善されたところもある。しかし、全てを改善するのは不可能なのだろう。可能なら、地球に住みにくい環境などほとんど無いはずだ。だが、住みにくい環境はある。それは人の手による改善には限界があることを示しているようなものだ。

今、技術者達の手によって、人間の技術は大きな進歩を続けているが、私達のような一般人が望むことは、技術の進歩よりも普段の生活環境の安定だ。確かに技術の進歩も大事だが、それに熱を注ぎ過ぎるのもどうかと私は思う。出来れば、私は技術の進歩よりも、生活の安定を重視してほしい。進歩してから安定させるよりも、安定してから進歩する方が確実性がある。その安定の過程の一つとして、私は観光案内看板の改善を要求する。観光するならやはりスムーズに観光出来る方がいい。第一、少し見ただけでは情報が得られないほど分かりにくい看板は、もはや看板の役割を果たせていない。見やすくなればいいだけの話なのに、何故改善されないのだろう。私達はいつになれば、観光しやすさを増した大原を見ることが出来るのだろうか。

いざ、始動!

いざ、始動!

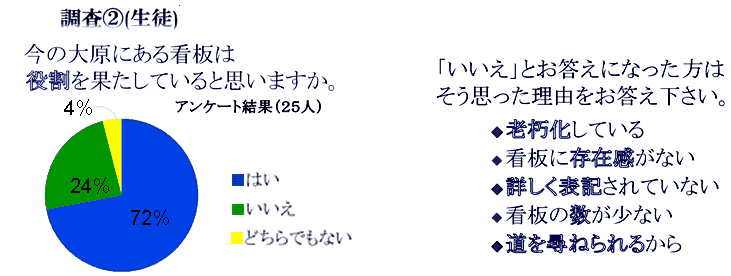

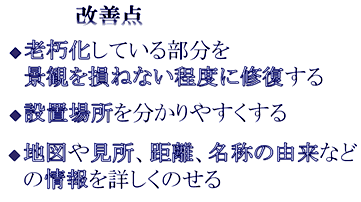

実際にアンケートを取ってみた結果は右の通り。

実際にアンケートを取ってみた結果は右の通り。