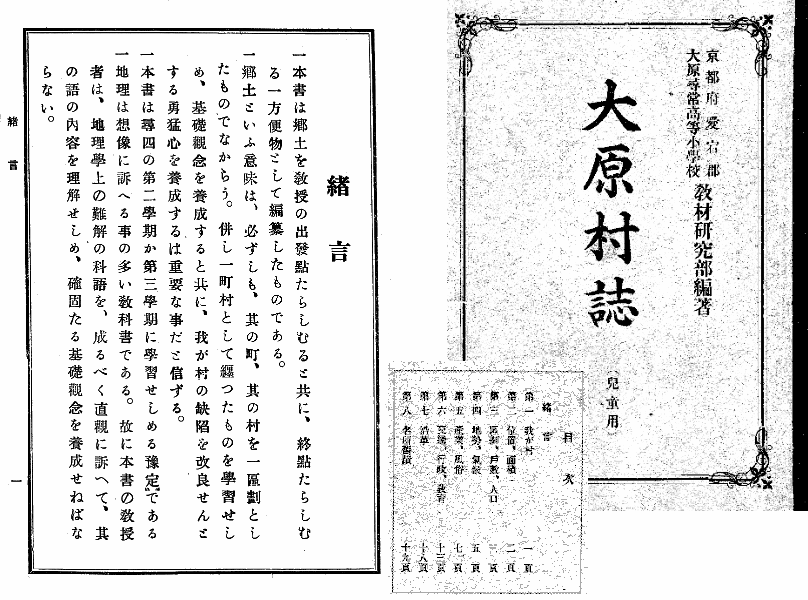

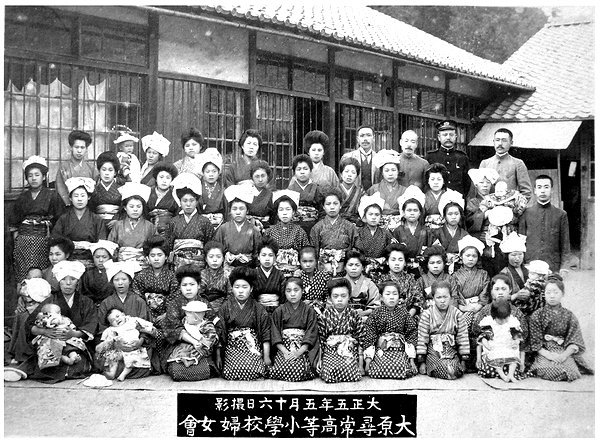

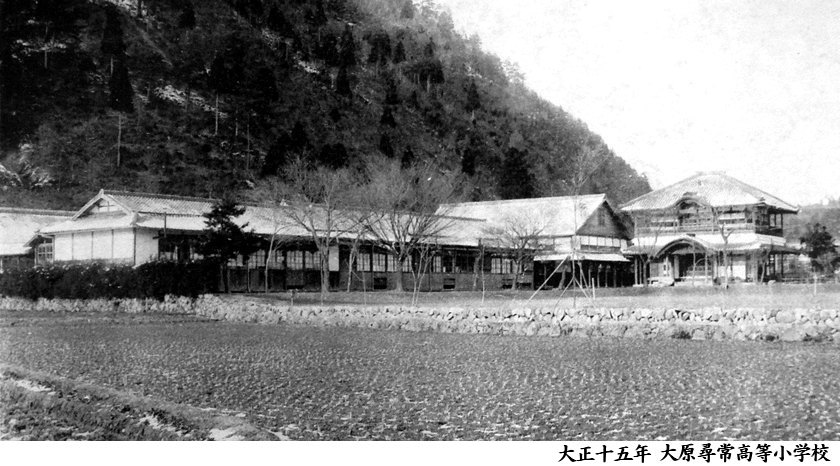

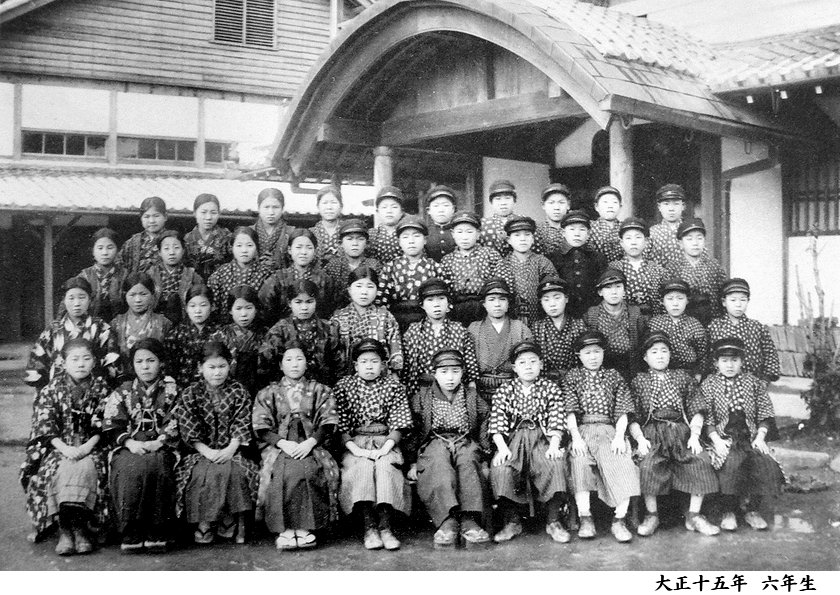

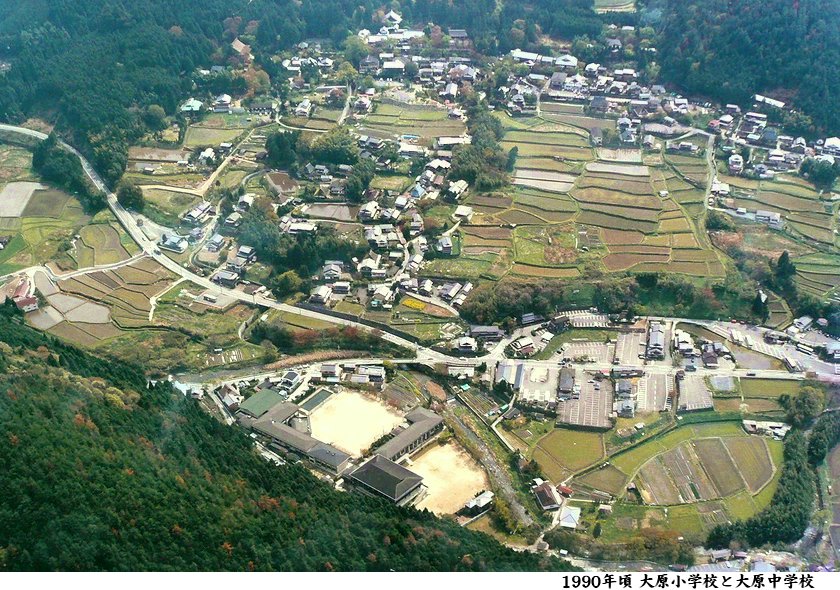

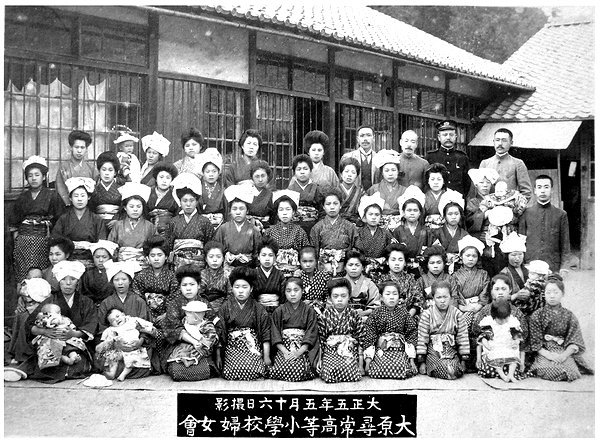

( 大原小学校創立百年記念誌「大原百年史」の記載を中心に ) 編集加筆 K.Kakuda

創 立

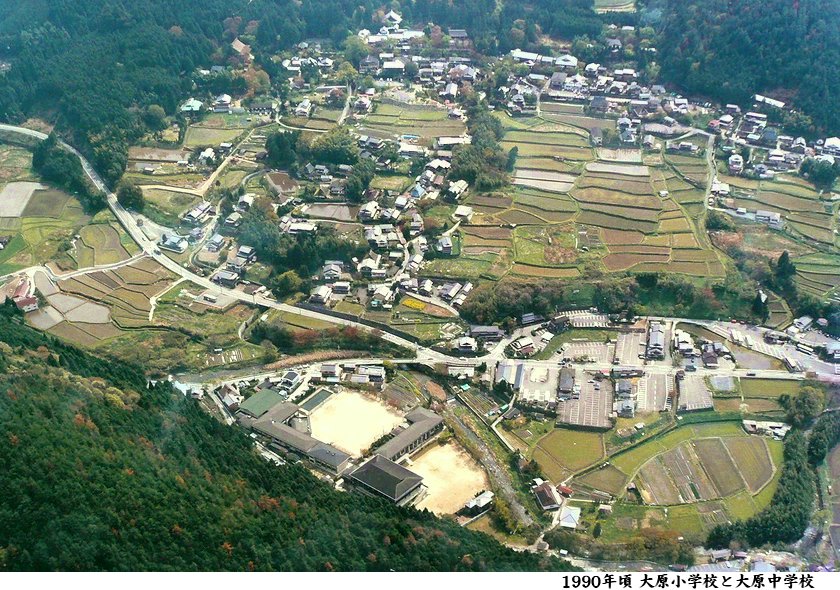

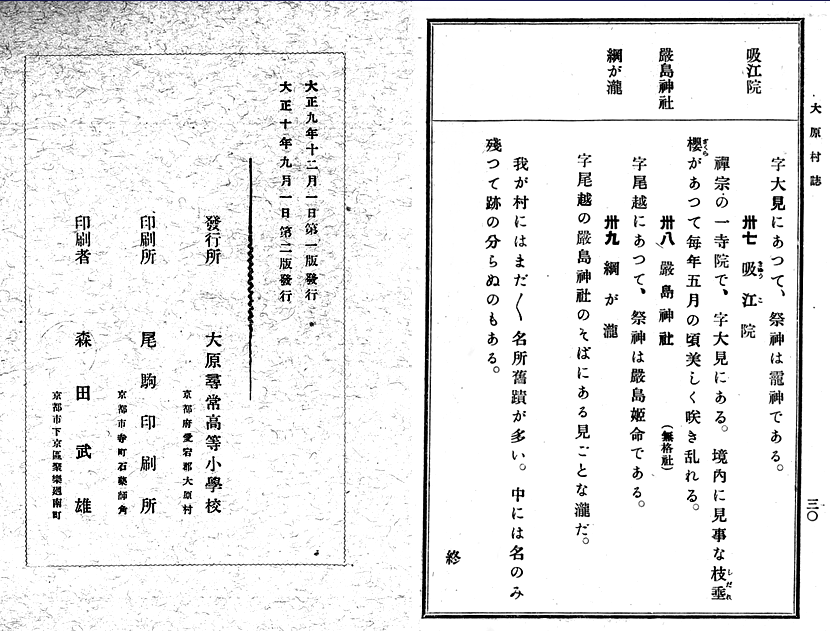

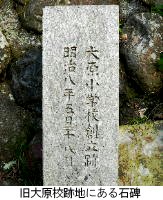

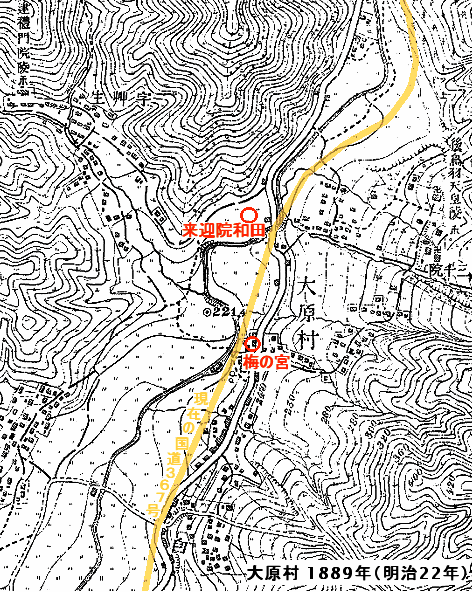

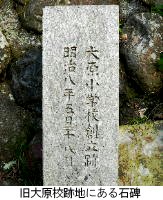

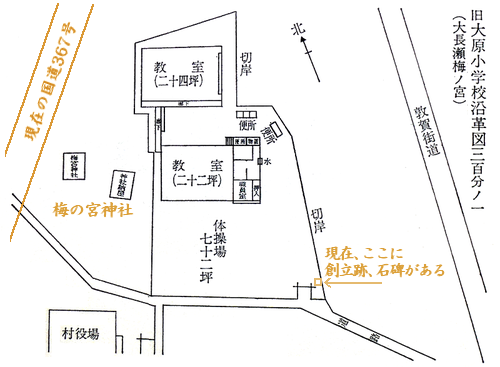

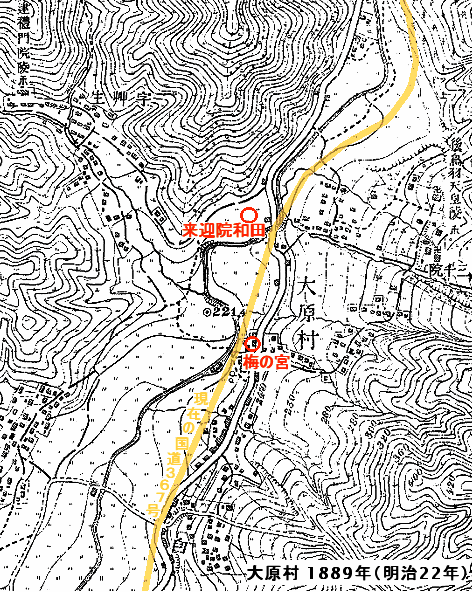

わが大原校は明治八年五月二十八日に創立した。場所は現在の大長瀬町一七九番地で、梅の宮神社に接し、大原公民館が所在するところである。

初代の校長 岩崎英寿は、草生村 桂徳院の一僧侶であって、すこぶる有能な教導ぶりであったと伝えられている。大原校は、大原の戸寺、井出、上野、野村、大長瀬、草生、来迎院及び勝林院の八ヵ村の共有校として発足した。創立前までは、子供達は各自懇ろな寺小屋に通い、男子は「読・書・そろばん」を、女子は主として「裁縫」を習得した。

大原には古くからの寺院があり、郡部山間にしては 比較的 庶民教育に恵まれた地であった。維新後の小学校設立状況は、京都市では明治五年の「学制発布」に先がけて、明治二年に既に62校にのぼっている。

当時の行政は、寺小屋を廃し小学校の設立を強く指導していたが、郡部各村においては学校設立資金の捻出はことさら苦しく、都心より五里を隔てる大原においても、当時の教育御下賜金制度の恩恵には浴することもできずに、学校設立には学制発布後三年の歳月を要したのであった。

梅の宮校舎時代

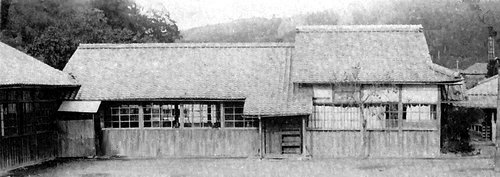

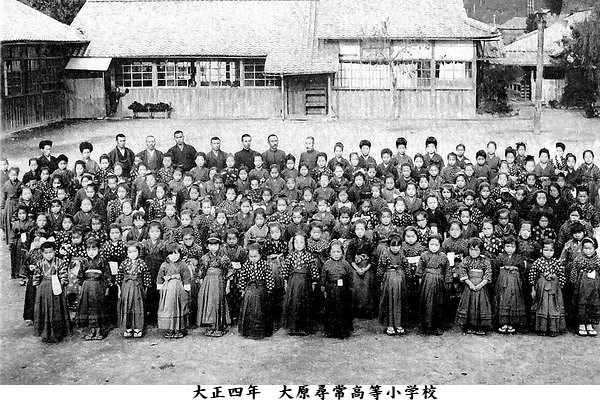

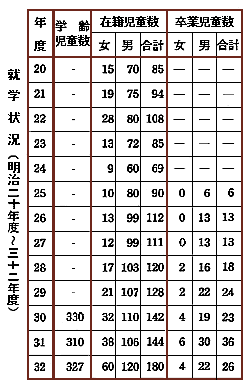

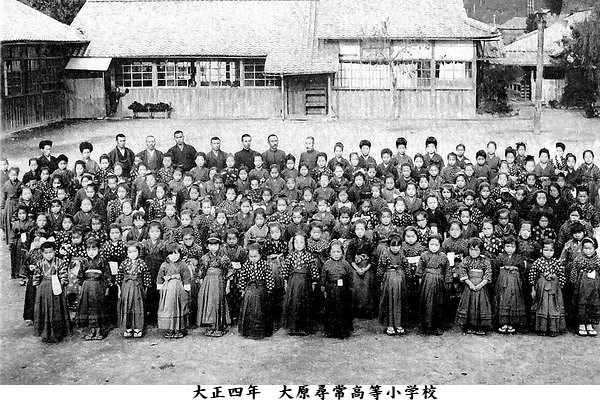

創立期の学校は、梅の宮神社に隣接することから、梅の宮校舎と呼ばれた。明治十八年九月に一教室増築、二十年度には、学童数も 85名となり、ようやく大原小学校の曙期を迎えるに至った。

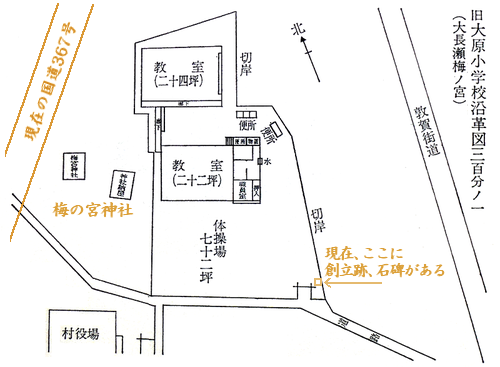

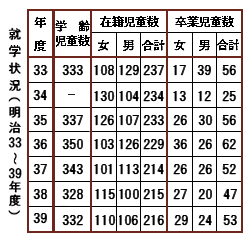

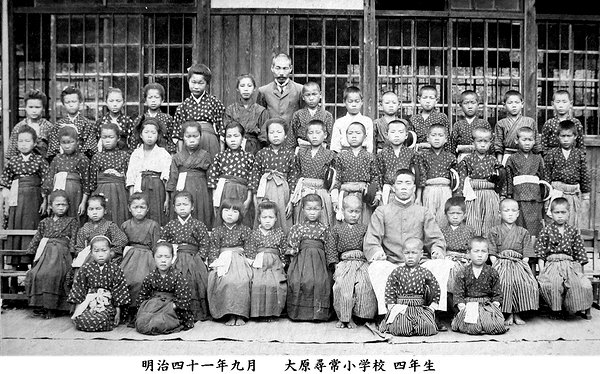

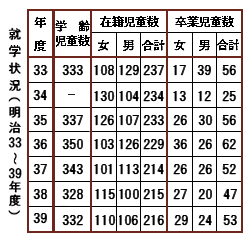

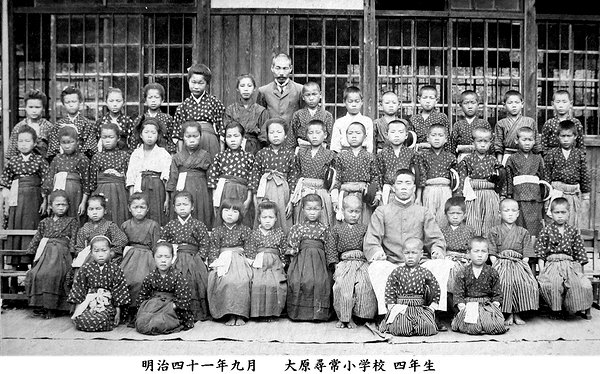

明治二十四年一月、「大原尋常小学校」と改名し、修業年限は四年となった。そのころの本村での学齢児童数は詳かでないが、明治三十年では 330人の学齢児童数があったと学校保存資料に記載されている。これを基準にすれば、明治二十年代の就学率は、三割にも満たなかったことが推定できる。また、学校在籍児童数に比べて卒業児童数がかなり少なく、入学はしたものの、中途退学者が多く、学校教育はまだまだ軌道に乗っていなかった。

教育内容は、天皇や大臣等の業績を覚えさせたり、作文は「候文」を多く教え、子供たちにとっては、学校はちっとも楽しくなかったようである。

また、家庭では親たちは日々の労働に明け暮れ、子沢山であり、子守りは学齢期にある子供の仕事であった。なお、明治三十三年までは授業料を要したこともあり、村民が学校を敬遠する理由がいろいろとあったようだ。

明治二十七年八月一日に始まった日清戦争は、近代日本が体験した最初の対外戦争であり、これの戦勝より、国民の中に、国家意識が急速に高まり、学校教育を発展させる導火線になったことは確かである。 ここ大原においても、明治二十年の 85名の学童数が、三十年には 142名にも増加し、時代の影響を受けたことがうかがわれる。

明治三十年には 本校に修業年限三ヵ年の補修科が併置され、授業内容は「修身、読本、美術、習字、作文」の五教科であった。

翌三十一年度以後の学級編制は、一・二学年、三・四学年及び補修科とし、各々複式教育であった。

本校の移転記録

梅の宮校舎では、明治三十二年度には在籍児童数が 180名に達し、二教室の校舎では、教育上はなはだ不便なことが多かった。 当時の学校管理者 足立秦次郎氏は、かねてより学校改築の必要性を認めていたが、本校には元来から基本財産もなく、積立金もなく、村民が無関心なことから、ただ焦心苦慮の日を過ごされた。

三十三年度になって、児童数がにわかに増え 元より狭い校舎には児童があふれ、なす手立てもなく困惑した状況であった。

幸いに同年九月二十一日、北部群視学が巡視され、劣悪な教育環境をみて、当夜、本村八区及び小出石区長、ならびに本村有力者を招集して、次の三大急務について深夜にわたり懇説された。

一、大見、尾越区に一教室設置する件

二、百井区の教育事務を花背村別所校に委託する件

三、小出石分教室を廃し、同区児童を本校に通学させ、本府設備準則により、校舎を改築する件

郡視学は 右三件につき、翌朝、本村の確答を約定に閉会された。

翌二十二日午前十時、またまた会合を催し、右区長等は本校改築の件について異存のない旨を確答し、群視学は帳簿に記名捺印をとり、直ちに帰所された。同二十四日、村長は臨時村会を開き、この三件を計り可決をみたので、五名の調査委員を指名した。

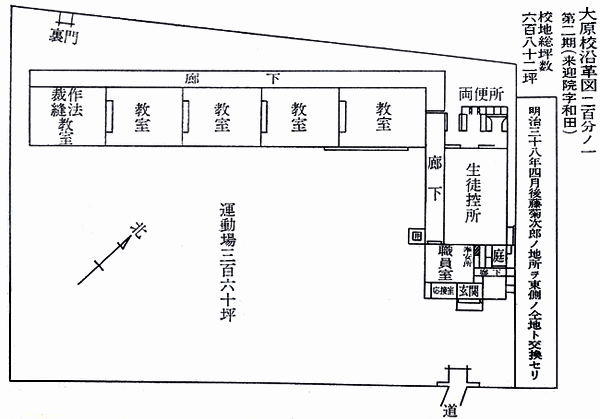

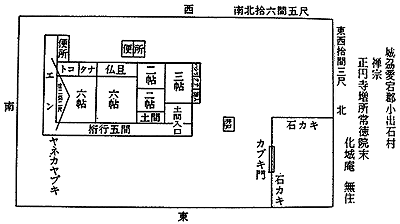

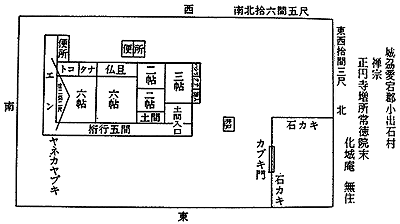

調査委員は校地選定について再三調査したが、調査委員は来迎院和田三番地(現在地)を主張した。また、田辺郡長及び北部郡視学も再三来村され、場所選定のための実地地勢を視察、委員と協議のすえ、来迎院敦賀街道西部、字和田をもって、学校移転の場所と内定した。

しかしながら、学校改築資金の調達について、本村内では全くめどはなく、足立管理者ならびに淀校長は、十一月から翌年二月に至る間、厳寒風雪をおかし、府庁及び郡役所へ教育資金貸下願あるいは建築伺の手続のため、熱心に奔走された。

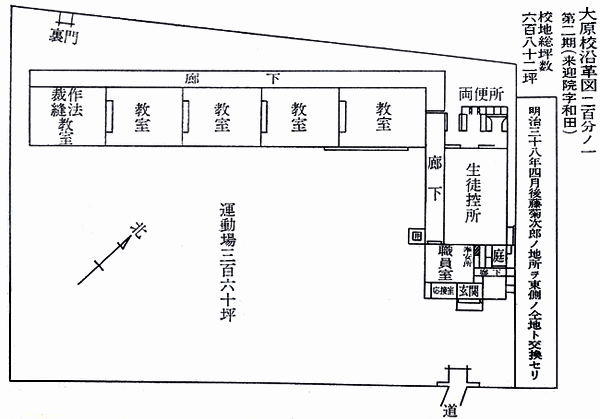

両件とも、その認可を受け、三月十二日において、整地工事及び四教室建築の請負入札を行った。

三月十五日、ただちに整地工事を着手し、七月二十二日には基礎固めを終え、同八月二十五日には上棟の運びとなった。夏休みには旧(梅の宮)校舎北一棟の瓦を剥ぎ新校地へ運搬したため、雨漏りはなはだしく、二学期からは下級生を午前に、上級生を午後に、各々半日授業を南一棟で行ったが、一カ月にわたり 大変に困難であった。

九月十七日、野口林蔵氏は学務委員となり、大いに尽力された。十月一日には、新四教室及び便所が落成し、午後一時より、村会議員及び各区長による臨検を終え、十二日は校具運搬を行い、十四日には、移転式を挙げることが出来た。

十一月は旧(梅の宮)校舎全体を壊し、新校地に運搬し、十二月十日、第二建設工事の請負入札を行った。

同工事概要は次のとおりである。

建築工事 : 教室 一、 雨天体操場 一、 職員室 一、 用務員室 一

土木工事 : 道敷 一式、 井髪 一式

直ちに着工はしたが、時期厳寒にして霜雪不解のため 翌年二月まで休工したが、三月十六日には棟上げを行い、七月七日に至って工事はようやく竣工した。

七月十七日からは校門の建設工事に着手し、木工事の材木、工費は皆 有志寄付によってまかない、これで校舎設備のすべてが完成した。

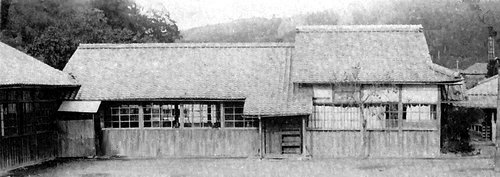

明治三十五年七月二十八日 落成式が挙行された。顧みるに、三十三年九月二十一日より、一年十ヵ月の歳月を要し、その間の足立管理者をはじめ 淀校長及び野口学務委員の功労は特筆すべきものがあり、この両氏なくては到底本施設の完成を見るに至らなかったであろうと、伝えられている。

移転騒動記

梅の宮校舎が狭くなり、来迎院和田三番地の現在地に移転が確定したとき、大原八区のうち、井出、戸寺、上野、大長瀬の四区は、移転地が北に寄りすぎ 村の中央が失われ、また、経費多額であるとの理由でみだりに不服を申し立て、各所に屯集し反抗激烈を極め、本村ははなはだ不穏な情勢となった。

大原は地勢が南北に細長く延び、各所に散在する集落には各区各様の住民意識があり、大原全村の共通意識に欠けていたところもあって、反抗が激化したのである。 このことで田辺郡長と北部郡視学が来村され、反対党百余名の来会者に対して、他に好場所がないため位置の変更は難しいと懇説され、翌日再び党員に向かっていんぎんに説得し、帰所された。

しかし、反対党はなおも不服であり、村長 林彦右衛門氏に迫り、至急に臨時村会を開き 位置変更の処置をとるよう強制した。正午より、一同は大長瀬摂取院に集会し、足立管理者に対して辞職勧告の手続及び本村分離経済の訴願準備等を協議するとともに、児童の出席及び入学拒否を誓約した。

明治三十四年四月一日、恒年の入学式が挙行された。幸いに小出石分教室は、同区内で不服を抱く者はなく、担任教員及び生徒とも本校に合併したが、右の四区の生徒については、在籍、入学者とも登校しなかった。 校長は非常に苦慮され、各保護者に書面を以って子弟の出席、入学を懇切に督促されたが、ただ上野区と井出区から三人の登校児童を迎えただけで他は応じることもなく、かえって激裂な反抗が現れ、ついに当局者の手を煩すことになった。

四月五日正午、北部郡視学並びに下鴨警察署の徳田部長が来村され、右の四部落の区長及び住民を集め 必ず児童を登校させるようにと懇説された。万一従わずして妨害した者については、規定の法律にてらし三里以外に放逐するとの厳談をされた。

徳田部長は三日間滞在され、実に本村未曾有の一大事変であった。

しかし、当局者立会の尽力は効を奏し、登校する子弟は日一日と多くなり、四月末にはほとんどの出席をみるに至った。そうしてようやく平静になり、人心も融和し 抗勢も消滅した。

明治の人に聞く

愛宕連合運動会

明治三十年代中期に始まった愛宕連合運動会は、毎年十月十六日恒例の行事であった。愛宕郡十八ヵ村の小学生が上賀茂小学校に集まり、その体力を競い合った。競技は、自由参加種目も多くあったが、これには主として四年生が出場した。各学校とも、必ず出場しなければならない競技があり、これの出場資格は学年には無関係で、身長が三尺九寸(118cm)の者と定めてあった。

この運動会に参加するため、三、四年生の子供達は朝七時前大原を出発し、三里(12km)の道程を歩かなければならなかった。上賀茂校に到着した時にはかなり体力が消耗していて、競技はいつもビリだったそうである。

敗北の帰り道は なおさらにつらかった。下瀬の坂 あたりで薄暗くなり、母親達はその辺まで迎えに行った。 子供達のなかには、母親を見るなり、「かか、足が痛い」と言って泣いた者もあったそうだ。

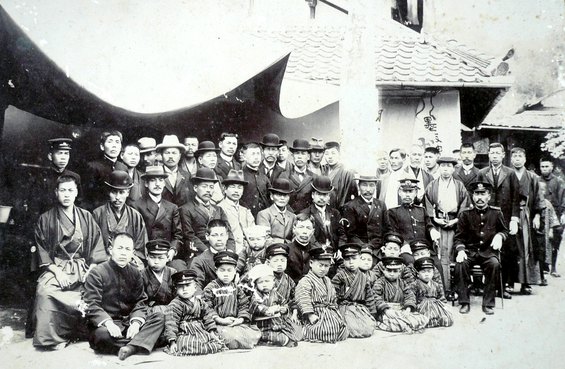

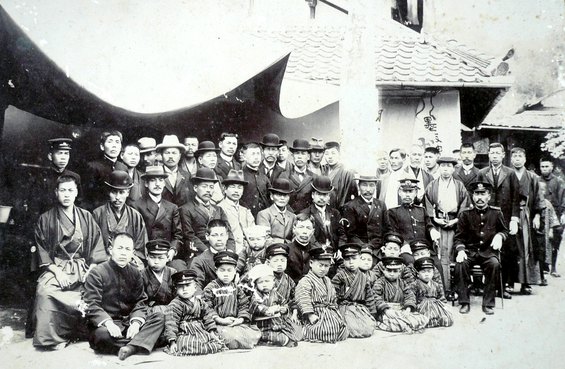

最初の少年音楽隊

明治四十一年九月十四目、百井区に住む篤志家、小鴨松之助氏は自己の多数植林の完遂を記念して、本校に少年音楽隊十人組分を寄贈された。これと同じくして、同氏は木銃六十丁、指揮刀四振も寄贈され当時の額で「百三十三円也」と記録されているが、米一升七銭位の時であるから 十七石に相当する高額の寄付である。

若宮先生の指導により、子供達が演奏するブラスバンドの響は、放課後の校庭から高らかに鳴りわたり 大原における小学校教育の凱歌のように聞えた。この楽器により、毎年十一月三日の地区運動会は、華やかなものであったと伝えられている。

蛇とりでボールを買う

むかしもいまと同じに、子供たちはよく野球をし 体操教科の一つにとり入れられていた。しかし、ボールはいまのようなソフトボールでもなければ軟式のものでもない。当時は、庭球のボールを使っていたのでよく消耗し、先生に新しいボールを出してもらうのがとてもつらかったそうだ。

ある日、先生と子供達が、ヘビを売ってボールを買うことを相談し、ヘビ探りをすることになった。半日のヘビ探りで、五十匹ほどの捕獲があった。 当時、ヘビ一匹二銭で売れたので、その代金で先生がボールを買って来て、生徒の前で袋から百個余りのボールを撒き散らせて、「さあ、いくらでも使いなさい」といってくれた あの時の嬉しさは忘れられない、とある老人は語ってくれた。

淀校長の思い出

いまより七十年ほど前、梅の宮校舎より現小学校に移転になった明治三十五年八月、兵庫県出石郡出身の淀校長が単身赴任された。 現在六十二、三歳ぐらいの老人ならほとんど同校長に教育された。奥さんの朝子夫人もみえ、夫婦の先生が十八年間 地元大原の地についた教育を始められた最初でもある。

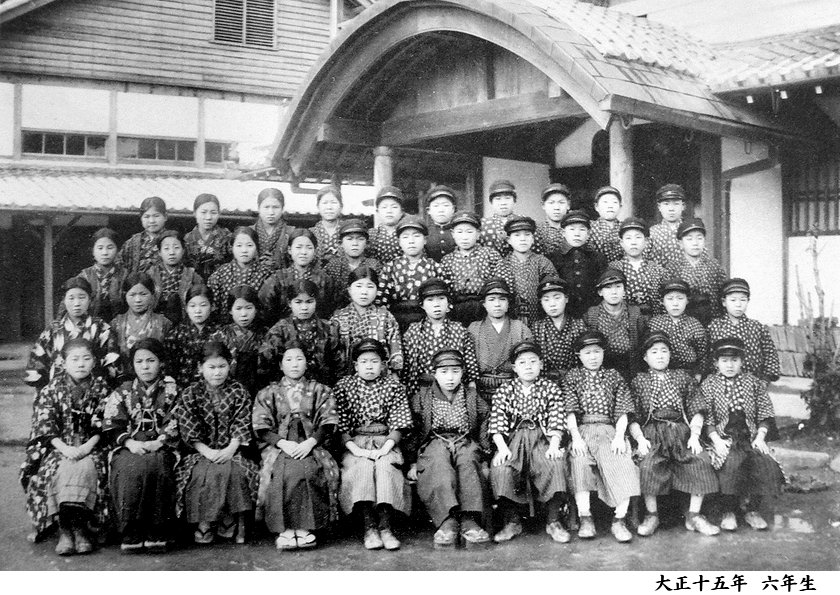

赴任された当時は四年制から六年制に変わったころであり、子守りしながら学校に通う上級生も相当あった。そのため成績の下がる生徒や出席の如何により落第制度もありなかなか厳しいものであった。そうした制度がそのようにさせたのか校長本来の根性なのかは別として、厳格そのものの校長で、教わった現老人のほとんどが淀校長の笑顔を卒業まで余り見たことがないというのが印象として残っている。背丈は五尺二寸、ドジョウひげの恐ろしい校長さんというのが大方の見方と思う。正月の式、並びに卒業式等の教育勅語「朕惟うに」と読まれると、三百人の生徒は静まりかえり、せきひとつ聞こえない厳粛なものであった。修身教育、躾には特に気を払われた。

地元村民の生活の基盤である農山林教育には また特に力を注がれ、小学校三、四年にもなれば稲・苗のズイ虫取り、麦の黒穂抜き、裏山の植林と実習にと魂を打ち込まれた姿はいまなお記憶に残っている。また学科の方も随分厳しく、夏休みの宿題として500ページ以上に及ぶ整理簿の作成をされ、九月になればその宿題の展覧会で各生徒の成績を比較されたものである。

校長自身 春から秋の間 午後になると前の畑に出て、白いチョッキ姿で身をもって実習をやられた姿も目に残っている。そのような厳格なことが原因かどうか別として、七十五、六歳の老人の高等科の時代、現在でいうストライキでしょうか、農業実習を放棄し、朝から男生徒全部が裏山から草生、通称「ろっこく」まで逃げてコウモリ採りに出かけ、最後は江文神社で落書きまでし、校長・諸先生方が生徒を捜すのに困られたことも思い出として残っている。

そうした当時の教育や躾も、今の大原の老人の勤労意欲の旺盛の一因と評しても過言であるまい。冬には雲ヶ畑御陵のイノシシ狩り、各農家の手伝いなどに大活躍、内にあっては各村、各家庭の相談ごとなど親しみやすい校長でもあった。

小出石校廃校当時の思い出

小出石分校は明治三十四年三月に廃止されたが、その当時のことを知っている定二郎爺さんをたずねて行った。お爺さんは、廃校になった時の、最後の生徒であった。

「だいぶ昔のことじゃ。七十五年も前になるか。この上にある、町の公民館の以前の建物がそうじゃった。四ヵ年が義務であったが、ニヵ年しか行かなかった者がほとんどじゃった。ひとりの先生は小出石村の人じゃったが、もうひとりの先生はハ瀬の人で、学校に下宿しておられて、わしの家ヘは毎晩のように遊びにこられたわい。

冬になると、生徒が交替で割木を一束ずつ持ってきて、その日はいろり当番じゃ。下手なやつだと、一日中、くすべてばかりじゃ。今のように、煙突がないので、けむたくてなあ。あっはっははは……。

教わるのは、『読本』『修身』『そろばん』『習字』じゃった。 本校の生徒は 遠足はあったが、わしらには 一ぺんもなかったわい。それもそうじゃ、小出石は男七名に、女三名じゃからのう。そのかわりに、みんな仲よう、川へ行ったり、山へ行ったりして、よう遊んだわい。小出石の子供は足が丈夫で、体も大きく、喧嘩しても、本校の生徒には負けなんだわ」

お爺さんは、廃校と同時に本校梅の宮校舎まで通学し、まもなく本校の新校舎建設で、机や椅子を運んだことも話してくれた。お爺さんが四年間のうち三回も学校を変わったことをみても、当時、大原校が教育の激動期であったことがうかがえる。

大正の人に聞く

大正元年から同六年の間に大原校に入学された年代の方たちから、当時の子供達の生活を語っていただいた。

竹馬の思い出

当時の子供達の履物は、主に草履か下駄である。多少の雪道では、通学によく竹馬を利用した。竹馬の足台の前に、草履や下駄を結いつけ、男子も女子もこれに乗って通うのがよくみられた。また、当時、道路のところどころには、竹藪が生い繁り、雪の日は藪のトンネルができていた。このトンネルを通るとよく落雪をかぶることがあるので、ゆうゆうと竹馬に乗って通うこともままにならない。元気な男の子たちは、田んぼ道を竹馬かついで一目散に駆けて行った。当時の子供は冬の日でも足袋をはかないほど元気者で、雪道でも素足で草履ばきの者もいた。ゆっくり歩けば冷たさが足にしみるし、草履がびしょ濡れにならないうちに多く進まねばならない。だから雪の上を走って行ったのである。

高い竹馬に乗れる者は大将気どりである。なかには屋根のひさしほどの高いものに乗り、竹をゆがめながら誇らしげに通ってくる者もあり、校庭では、よく竹馬に乗って鬼ごっこもした。

当時、竹馬は履物の一つとして利用されていたようてある。

読書熱

当時の特色の一つとして、子供達はよく書物を読んだことがあげられる。学校には図書室が設けられ、昼休みのうち十五分間は図書の貸し出しに当てられていた。印象に残る書物としては、「少年世界」「飛行少年」「少年倶楽部」「少年少女譚海」などの月刊雑誌があり、その他に巌谷小波の「日本昔噺」や「世界のお伽噺」などがある。また、このころ、立川文庫は、タテ13センチ、ヨコ9センチのポケット版の講読本を発行し、定価は二十五銭、天金のクロス装で、平均二百数十ページ、だれにでも読めるように総ルビをふったきわめて庶民的な豆本であった。子供たちはこれを競って読み、なかには 五、六〇巻を短期に読み終える者もあったそうだ。書物は、親たちが町へ薪の行商に行く時などに途中まで荷車の眉引きを手伝い、その駄賃に買ってきてもらった。また、初版本を手に入れる時は、郵便振替を使って求めることもあった。新本を買うとたちまちに借手がつかえ、子供たちはおのおの回覧をして、数多くの書物を読んだそうである。

農業教育

当時、大原の産業は農林業が主であった。学校の農業科教育に対する村民の期待も大きく、淀校長先生もこれに応えて、たいへん熱心に指導された。本校は3アール余りの農園と 1637アールの山林を有し、これを高等科生の実習地に当てていた。農園で栽培される蔬菜類は、高等科生が荷車に積んで村内を売り歩き、売上げ金は農業実習費や学校図書費に当てられた。

だが、いつの時代でも悪童はいるものである。数人が結託して、実習時間に教師の目をぬすんでこっそりとスイカを取り、川へ流す者と、川下ではこれを引き上げる者がいて、放課後、教師の悪口を言いながら食べるそのスイカの味は実によかったと、当時の悪戯を語ってくれた。

また、農業実習として俵編みがあり、大原で使用される米俵のほとんどが、高等科生の手によって作られた。女生徒は、藁打ち、藁そぐりを、男生徒は、長さ四メートルの体育用平均台を使って、編む者、藁渡しする者が互いに六人ずつ向かい合って、一貫匁(約四キロ)の二重俵を機械的に作り上げたそうである。

放課後の生活

子供たちは学校から帰ると、ランプ掃除に米つき、藁うちなどが仕事であった。夕暮れになって、親たちが田畑や山から帰るまでに、与えられた仕事を済ませておかなければならなかった。どの家でも、子供たちのトントンと藁打つ音が聞こえ、また、幼児を背負って米つきをする姿が見られた。シーソーのようにとりつけられた杵棒の一端を、片足で体重をかけ、杵先を押し上げ、足を離してドッスンと突くのである。これを 500回程繰り返し、糠とりをして、石粉を入れて、また 500回ほどつくのである。現代の子供ならスポーツによって体を鍛えるが、当時の子供は労働によって体を鍛えたのである。このころ、本校からは、京都府健康優良児として男女各一名が表彰されるなど、本村児童の体格は一段と向上していた。

また、このころ、キリスト教の布教団が本村各区に再々訪れ、講話や蓄音機を聞かせてくれた。村人は「デビスさん」という名で親しみ、夜の楽しみの一つであった。子供たちには色刷りのカードが配られ、これを多くためては得意になった。しかし、多くの人たちが参集したわりには、キリスト教に入門する者は皆無であり、また布教団も決して入門を勧めなかったそうだ。当時の人たちは、新しい西洋文明に触れる思いで、熱心にこれを聞きに行ったそうである。

昭和の人に聞く

小学校時代の思い出

(昭和12年入学)

小学校時代の教育はとてもきびしいものでした。毎朝 朝会があり、私たちは整然と列を組んで 朝礼台に立たれた校長先生の前を行進したものでした。

毎日の掃除も大変でした。廊下は隅から隅まで雑巾で拭き上げねばなりませんし、窓ガラスも一枚一枚磨いたものです。窓のガラス枠にほこりでもついていたら すぐ先生から注意を受けました。忘れ物をしたらどんな場合でも取りに帰されました。

一週間に一度清潔検査というのがありました。手足の爪がきちんとつんであるか、紙、ハンカチを用意しているかなどを検査したわけです。紙といっても、今のようなまっ白のちり紙ではありません。私たちは新聞紙を方形に切って用意していました。

戦争が激しくなっていくにつれ、男の先生方は次々と応召してゆかれました。一年に三人もの先生が代わられたことがあり、そのために私の学力もずいぶん落ちました。

当時の履物はわらぞうりがほとんどで、遠足のときは一足余分に持ってゆきました。運動靴の配給もあったのですが、学級全体に七足ぐらいでしたので私には当たりませんでした。

修学旅行には伊勢神宮へ行きました。のり巻きを三本も持って出かけました。八瀬までは歩き、そこからはバスに乗って京都駅へ向かいました。この伊勢旅行で私は生まれて初めて汽車に乗ったわけです。この修学旅行も次の年からは中止されました。

戦争が終わりに近づく頃には、アメリカのB29という爆撃機が編隊を組んで大原の上空を飛び去っていきました。その度に私たちは授業や作業を中止して待避しました。農作業の時間も多く夏休みも五日ほどしかありませんでした。

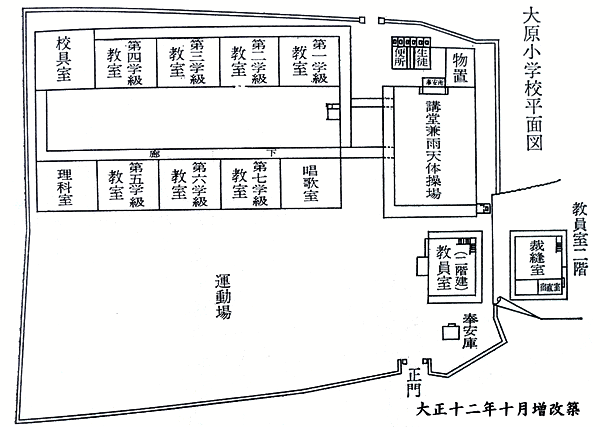

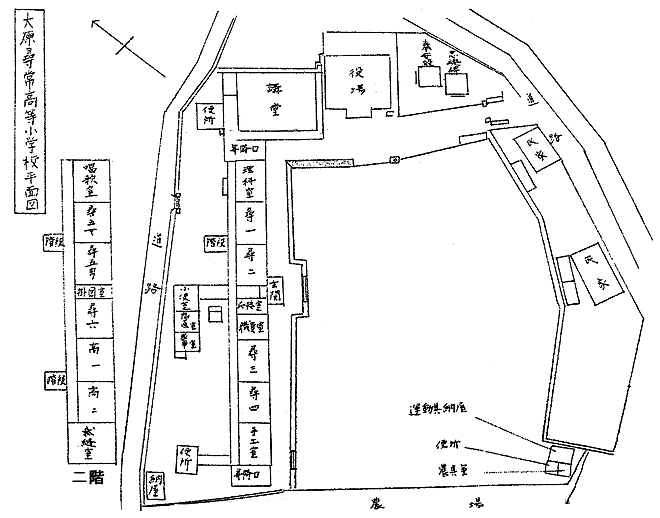

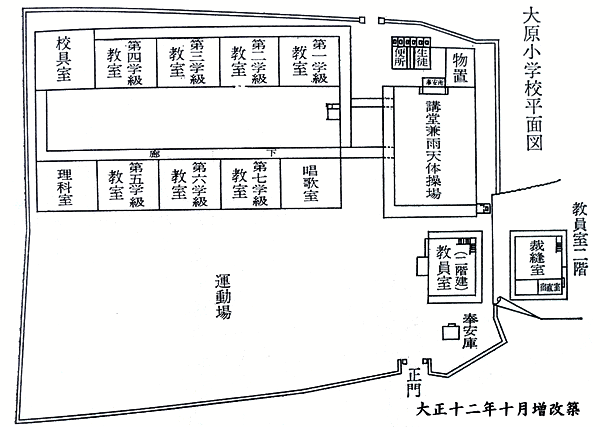

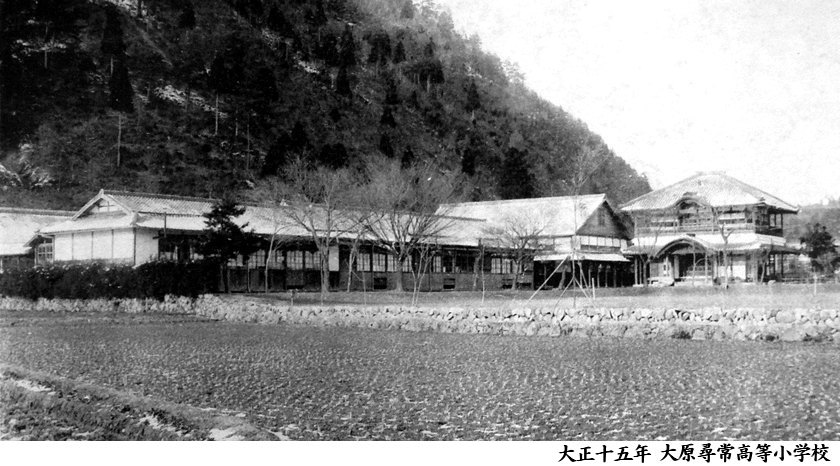

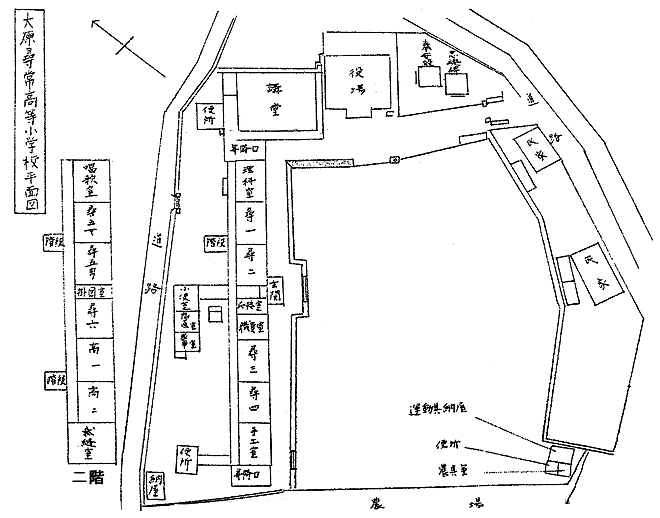

校舎についてお話しましょう。

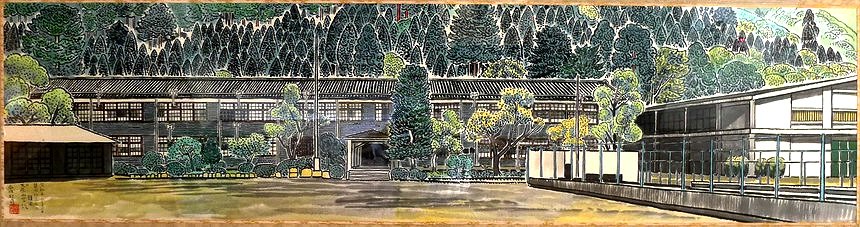

校舎の廊下は五十メートルはありました。校舎の前は砂利をしいた遊歩道と植え込みになっていました。

門を入ったところの右手には奉安殿、忠魂碑、二宮金次郎の像があり、その前を通る時は 立ち止まって礼をしました。

奉安殿に続いて本館がありました。二階にバルコニーのついた堂々たる建物でした。この建物は現在大原楽園に移されています。

運動場の南には、跳び箱やマットを入れる運動具納屋、農作業用の農具を入れる農具室がありました。その前には土俵が設けられていました。

運動場は今のプールがありませんでの とても広くて直線で五十メートルはとれました。

運動場の南側に接して学校農場があり、高等科の人たちが農作業をしていました。

私たちの小学校時代は暗い時代でしたけれど、豊かな自然がありました。山歩き、野いちご採り、いなご取り(これはにわとりの餌になりました)、大原川での水浴びなど 日がとっぷり暮れるまで遊んだものでした。

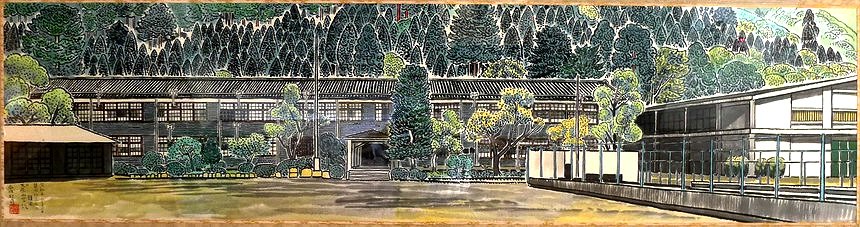

画家 高内桂司氏 筆

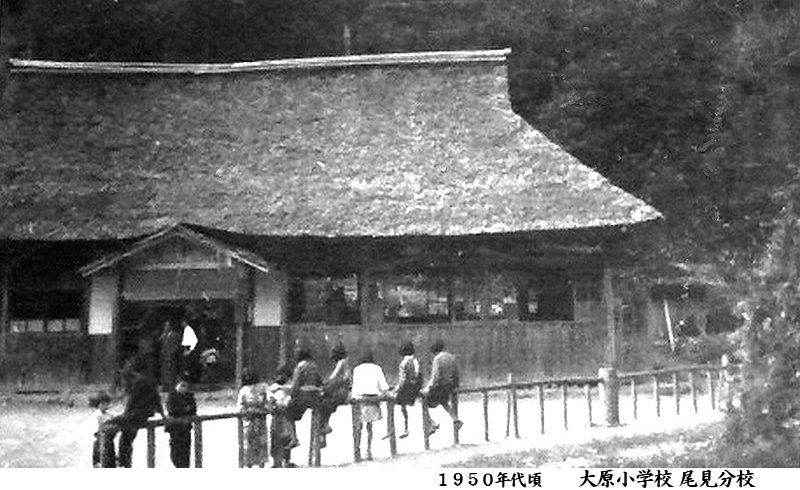

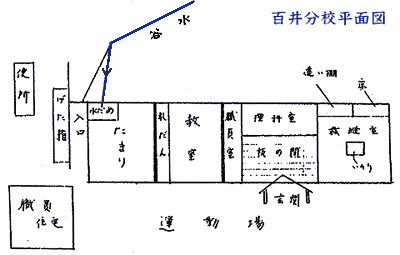

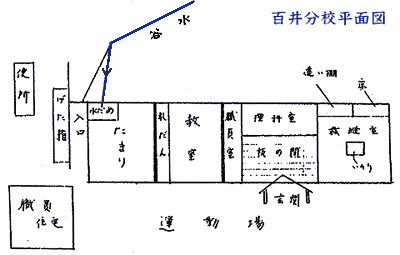

百井分校のむかし

一つの教室に一年から六年まで35人が一緒に勉強するのですから大変でした。先生はたった一人で教えておられたので上級生が下級生の勉強を見たりしたものです。先生の目が届かない時は、鉛筆でつつき合ったり、おしゃべりをしたり、よそ見をしたりしたものです。

私たちが過ごした校舎は廊下がなく、部屋が横にいくつもつながっていました。

「たまり」と呼んでいた部屋には、裏山から引いてきた谷水を溜める水槽があり、学校で使う水は全部ここから汲みました。この「たまり」は、今の体育館のようなものでした。

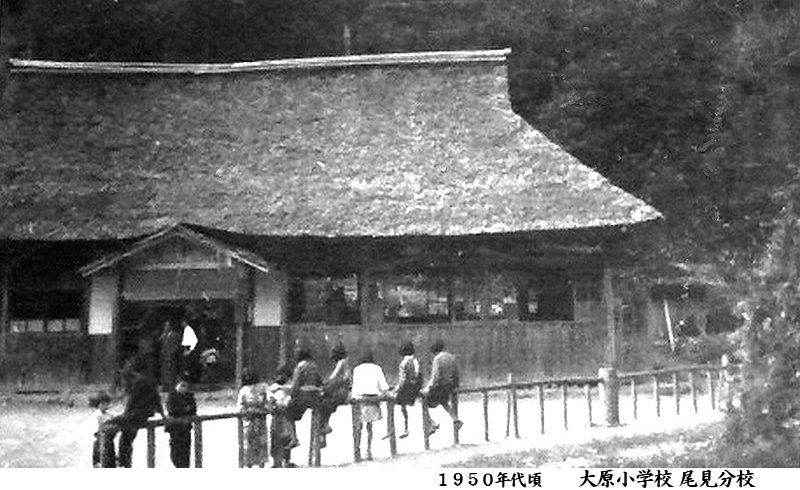

遠足は皆子山に登ったり、尾越へ行ったり 山ばかりで町へ出かけて行くことはありませんでした。修学旅行に行った時の写真がありますが、それを見ると、本校の生徒は洋服、百井と尾見分校の生徒は羽織とはかま姿です。

種痘とか身体検査には本校へ出かけて行きました。わらぞうりをはいて歩いていくのです。

運動会も本校でありました。けれども、本校の生徒と一緒に競技をすることはなく、百井と尾見の生徒だけで走りました。

卒業式の日などは用務員室のいろりを囲んで、分校の生徒だけがしょぼんとしていました。部屋を出ると、「百井の猿バッチ」「尾見の黒だんご」といってはやされることもありました。

四月から五月にかけて一月ほど、分校へこられる先生のきまらなかった時期がありました。その時は、本校の先生が一週間ずつ交替で泊まりこんで教えてくださいました。交替の先生が上がってこられるたびにみんなで迎えにいったのが楽しい思い出です。

学校から帰ると手伝いが待っていました。弟や妹の子守り、ふき掃除、わら打ち、ランプのほや掃除など つぎからつぎとすませていきました。

電灯のついたのは昭和22年の8月でした。

冬三月(ふゆみつき)といって、寒さのきびしい間は米つき、縄ない、衣服のつくろい、春に備えての準備など家中のものが集まって精出しました。今からみると不自由な暮らしでしたけれど家族としては暖かみがありました。

私たちのおじいさんの時は別所まで学校に通っていました。今のキャンプ場から別所へ降りる道があり40分ほどで行けたそうです。

私たちの小学校時代からみると、今の子どもたちは暮らしについても、教育についても恵まれていると思います。

↑

わが大原校は明治八年五月二十八日に創立した。場所は現在の大長瀬町一七九番地で、梅の宮神社に接し、大原公民館が所在するところである。

わが大原校は明治八年五月二十八日に創立した。場所は現在の大長瀬町一七九番地で、梅の宮神社に接し、大原公民館が所在するところである。 大原には古くからの寺院があり、郡部山間にしては 比較的 庶民教育に恵まれた地であった。維新後の小学校設立状況は、京都市では明治五年の「学制発布」に先がけて、明治二年に既に62校にのぼっている。

大原には古くからの寺院があり、郡部山間にしては 比較的 庶民教育に恵まれた地であった。維新後の小学校設立状況は、京都市では明治五年の「学制発布」に先がけて、明治二年に既に62校にのぼっている。 明治二十四年一月、「大原尋常小学校」と改名し、修業年限は四年となった。そのころの本村での学齢児童数は詳かでないが、明治三十年では 330人の学齢児童数があったと学校保存資料に記載されている。これを基準にすれば、明治二十年代の就学率は、三割にも満たなかったことが推定できる。また、学校在籍児童数に比べて卒業児童数がかなり少なく、入学はしたものの、中途退学者が多く、学校教育はまだまだ軌道に乗っていなかった。

明治二十四年一月、「大原尋常小学校」と改名し、修業年限は四年となった。そのころの本村での学齢児童数は詳かでないが、明治三十年では 330人の学齢児童数があったと学校保存資料に記載されている。これを基準にすれば、明治二十年代の就学率は、三割にも満たなかったことが推定できる。また、学校在籍児童数に比べて卒業児童数がかなり少なく、入学はしたものの、中途退学者が多く、学校教育はまだまだ軌道に乗っていなかった。 梅の宮校舎では、明治三十二年度には在籍児童数が 180名に達し、二教室の校舎では、教育上はなはだ不便なことが多かった。 当時の学校管理者 足立秦次郎氏は、かねてより学校改築の必要性を認めていたが、本校には元来から基本財産もなく、積立金もなく、村民が無関心なことから、ただ焦心苦慮の日を過ごされた。

梅の宮校舎では、明治三十二年度には在籍児童数が 180名に達し、二教室の校舎では、教育上はなはだ不便なことが多かった。 当時の学校管理者 足立秦次郎氏は、かねてより学校改築の必要性を認めていたが、本校には元来から基本財産もなく、積立金もなく、村民が無関心なことから、ただ焦心苦慮の日を過ごされた。 翌二十二日午前十時、またまた会合を催し、右区長等は本校改築の件について異存のない旨を確答し、群視学は帳簿に記名捺印をとり、直ちに帰所された。同二十四日、村長は臨時村会を開き、この三件を計り可決をみたので、五名の調査委員を指名した。

翌二十二日午前十時、またまた会合を催し、右区長等は本校改築の件について異存のない旨を確答し、群視学は帳簿に記名捺印をとり、直ちに帰所された。同二十四日、村長は臨時村会を開き、この三件を計り可決をみたので、五名の調査委員を指名した。 九月十七日、野口林蔵氏は学務委員となり、大いに尽力された。十月一日には、新四教室及び便所が落成し、午後一時より、村会議員及び各区長による臨検を終え、十二日は校具運搬を行い、十四日には、移転式を挙げることが出来た。

九月十七日、野口林蔵氏は学務委員となり、大いに尽力された。十月一日には、新四教室及び便所が落成し、午後一時より、村会議員及び各区長による臨検を終え、十二日は校具運搬を行い、十四日には、移転式を挙げることが出来た。 七月十七日からは校門の建設工事に着手し、木工事の材木、工費は皆 有志寄付によってまかない、これで校舎設備のすべてが完成した。

七月十七日からは校門の建設工事に着手し、木工事の材木、工費は皆 有志寄付によってまかない、これで校舎設備のすべてが完成した。 しかし、反対党はなおも不服であり、村長 林彦右衛門氏に迫り、至急に臨時村会を開き 位置変更の処置をとるよう強制した。正午より、一同は大長瀬摂取院に集会し、足立管理者に対して辞職勧告の手続及び本村分離経済の訴願準備等を協議するとともに、児童の出席及び入学拒否を誓約した。

しかし、反対党はなおも不服であり、村長 林彦右衛門氏に迫り、至急に臨時村会を開き 位置変更の処置をとるよう強制した。正午より、一同は大長瀬摂取院に集会し、足立管理者に対して辞職勧告の手続及び本村分離経済の訴願準備等を協議するとともに、児童の出席及び入学拒否を誓約した。 明治三十年代中期に始まった愛宕連合運動会は、毎年十月十六日恒例の行事であった。愛宕郡十八ヵ村の小学生が上賀茂小学校に集まり、その体力を競い合った。競技は、自由参加種目も多くあったが、これには主として四年生が出場した。各学校とも、必ず出場しなければならない競技があり、これの出場資格は学年には無関係で、身長が三尺九寸(118cm)の者と定めてあった。

明治三十年代中期に始まった愛宕連合運動会は、毎年十月十六日恒例の行事であった。愛宕郡十八ヵ村の小学生が上賀茂小学校に集まり、その体力を競い合った。競技は、自由参加種目も多くあったが、これには主として四年生が出場した。各学校とも、必ず出場しなければならない競技があり、これの出場資格は学年には無関係で、身長が三尺九寸(118cm)の者と定めてあった。 「だいぶ昔のことじゃ。七十五年も前になるか。この上にある、町の公民館の以前の建物がそうじゃった。四ヵ年が義務であったが、ニヵ年しか行かなかった者がほとんどじゃった。ひとりの先生は小出石村の人じゃったが、もうひとりの先生はハ瀬の人で、学校に下宿しておられて、わしの家ヘは毎晩のように遊びにこられたわい。

「だいぶ昔のことじゃ。七十五年も前になるか。この上にある、町の公民館の以前の建物がそうじゃった。四ヵ年が義務であったが、ニヵ年しか行かなかった者がほとんどじゃった。ひとりの先生は小出石村の人じゃったが、もうひとりの先生はハ瀬の人で、学校に下宿しておられて、わしの家ヘは毎晩のように遊びにこられたわい。 教わるのは、『読本』『修身』『そろばん』『習字』じゃった。 本校の生徒は 遠足はあったが、わしらには 一ぺんもなかったわい。それもそうじゃ、小出石は男七名に、女三名じゃからのう。そのかわりに、みんな仲よう、川へ行ったり、山へ行ったりして、よう遊んだわい。小出石の子供は足が丈夫で、体も大きく、喧嘩しても、本校の生徒には負けなんだわ」

教わるのは、『読本』『修身』『そろばん』『習字』じゃった。 本校の生徒は 遠足はあったが、わしらには 一ぺんもなかったわい。それもそうじゃ、小出石は男七名に、女三名じゃからのう。そのかわりに、みんな仲よう、川へ行ったり、山へ行ったりして、よう遊んだわい。小出石の子供は足が丈夫で、体も大きく、喧嘩しても、本校の生徒には負けなんだわ」 当時の子供達の履物は、主に草履か下駄である。多少の雪道では、通学によく竹馬を利用した。竹馬の足台の前に、草履や下駄を結いつけ、男子も女子もこれに乗って通うのがよくみられた。また、当時、道路のところどころには、竹藪が生い繁り、雪の日は藪のトンネルができていた。このトンネルを通るとよく落雪をかぶることがあるので、ゆうゆうと竹馬に乗って通うこともままにならない。元気な男の子たちは、田んぼ道を竹馬かついで一目散に駆けて行った。当時の子供は冬の日でも足袋をはかないほど元気者で、雪道でも素足で草履ばきの者もいた。ゆっくり歩けば冷たさが足にしみるし、草履がびしょ濡れにならないうちに多く進まねばならない。だから雪の上を走って行ったのである。

当時の子供達の履物は、主に草履か下駄である。多少の雪道では、通学によく竹馬を利用した。竹馬の足台の前に、草履や下駄を結いつけ、男子も女子もこれに乗って通うのがよくみられた。また、当時、道路のところどころには、竹藪が生い繁り、雪の日は藪のトンネルができていた。このトンネルを通るとよく落雪をかぶることがあるので、ゆうゆうと竹馬に乗って通うこともままにならない。元気な男の子たちは、田んぼ道を竹馬かついで一目散に駆けて行った。当時の子供は冬の日でも足袋をはかないほど元気者で、雪道でも素足で草履ばきの者もいた。ゆっくり歩けば冷たさが足にしみるし、草履がびしょ濡れにならないうちに多く進まねばならない。だから雪の上を走って行ったのである。

一週間に一度清潔検査というのがありました。手足の爪がきちんとつんであるか、紙、ハンカチを用意しているかなどを検査したわけです。紙といっても、今のようなまっ白のちり紙ではありません。私たちは新聞紙を方形に切って用意していました。

戦争が激しくなっていくにつれ、男の先生方は次々と応召してゆかれました。一年に三人もの先生が代わられたことがあり、そのために私の学力もずいぶん落ちました。

一週間に一度清潔検査というのがありました。手足の爪がきちんとつんであるか、紙、ハンカチを用意しているかなどを検査したわけです。紙といっても、今のようなまっ白のちり紙ではありません。私たちは新聞紙を方形に切って用意していました。

戦争が激しくなっていくにつれ、男の先生方は次々と応召してゆかれました。一年に三人もの先生が代わられたことがあり、そのために私の学力もずいぶん落ちました。 運動場の南には、跳び箱やマットを入れる運動具納屋、農作業用の農具を入れる農具室がありました。その前には土俵が設けられていました。

運動場の南には、跳び箱やマットを入れる運動具納屋、農作業用の農具を入れる農具室がありました。その前には土俵が設けられていました。

遠足は皆子山に登ったり、尾越へ行ったり 山ばかりで町へ出かけて行くことはありませんでした。修学旅行に行った時の写真がありますが、それを見ると、本校の生徒は洋服、百井と尾見分校の生徒は羽織とはかま姿です。

遠足は皆子山に登ったり、尾越へ行ったり 山ばかりで町へ出かけて行くことはありませんでした。修学旅行に行った時の写真がありますが、それを見ると、本校の生徒は洋服、百井と尾見分校の生徒は羽織とはかま姿です。 学校から帰ると手伝いが待っていました。弟や妹の子守り、ふき掃除、わら打ち、ランプのほや掃除など つぎからつぎとすませていきました。

学校から帰ると手伝いが待っていました。弟や妹の子守り、ふき掃除、わら打ち、ランプのほや掃除など つぎからつぎとすませていきました。