|

|

校長室から |

京都大原学院 校長 瀧本祐一郎

『月桃(げっとう)の歌』

「さっ、声を張ろう」とT君が低く強い声で呼びかける。9年生はそれに応え、平和の礎の前に横一列で並びました。

修学旅行1日目、平和セレモニー。私たちは空港からまず沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園を訪問し、セレモニーを行うのです。空港から移動のバス車中。バスガイドさんの一通りのガイドのあと、平和祈念公園で行うセレモニーで歌う『月桃の歌』をここで練習しようということになり、(6番まである)この歌をみんなで座ったまま練習しました。

もうすぐ公園に着くというのに、仕上がりにはまだ課題が・・・。でも、2度目の練習に入ったその歌を聴いた岸本さんが、「この曲は昔、私の父がよく鼻歌で歌っていたんです。この曲を歌って下さるのですね、ありがとう。」と感激されていました。

祈念公園に着いたら、セレモニーの前にまず資料館を見学。沖縄戦の実像を伝える展示を順に見た先に、20ほど並んだ書見台。学生や住民の方々の戦争体験の手記が展示されています。私がそのコーナーへ行くと、一つ一つの手記を真摯なまなざしで読む学生さんが何人もいます。その佇まいに思わず目を引きつけられ顔を見ると、大原の9年生たちです。ページをめくってきちんと読む彼らのピンと伸びた背筋に、きちんとこの展示と向き合おうとする姿勢がにじみ出ています。

見学を終え、平和の広場に出ます。ここで平和セレモニーを行うのです。断崖絶壁から海岸線、そして水平線を眺望できる位置にあるこの広場の中央には「平和の火」のモニュメントがあります。広場は他県の学校の団体でいっぱいでした。それぞれがセレモニー、あるいはセレモニーを終えて移動と、広場には「静かに」ざわついている雰囲気があります。

その中でいよいよ9年生がセレモニーを始めます。石碑の前、T君の呼びかけに8人がしっかりと応え、真っ直ぐに立ちます。

「これから平和セレモニーを始めます」いい緊張感です。一人ひとり、自分の言葉で粛々と平和宣言をしていきます。すぐ横を中学校の団体が移動していきますが、みんなは必要以上に意識せず力強い口調です。場の雰囲気に力むでもなく流されるでもなく、それでいて大切なことをきちんと心得る 今年の9年生らしい、すがすがしさを感じます。

最後に「月桃の歌」の合唱を献歌。見事でした。この後 訪れたひめゆりの塔や記念館でも、9年生の態度は同じでした。

ガイドさんとは2日目でお別れ。ビーチ体験、展望台からの基地見学を終えホテルに戻る車中、ガイドさんの2日間の締めのお話しの中で、印象に残った9年生の姿として彼女が一番に上げたのは、平和の広場で集合写真を撮るとき、「ここ、ピースしていいの?」と誰かが呟いたことでした。

だれかが「お別れに歌おか」と自然に言い、それに応えたみんなが選んだのは、「月桃の歌」でした。「ああ、その曲を選んでくれるのか。」思わず心で思った私。「今まで長いことガイドをしてきた中で、一番と思うほど素敵な生徒さんでした。」

沖縄弁『まくとぅそーけー、なんくるないさ』は、人として「まくとぅそーけ」つまり正しい事、真(誠)の事をすれば「なんくるないさ」何とかなるさという意味だそうです。大原の9年生の沖縄やお世話になる方々への若者らしい 「まくとぅ」が、まっすぐ伝わった。伝えられた。

目元が少し潤んでいるように見える 彼女の柔和な表情を見ながら、そう思いました。

「なんで?」

子どもたちの「世の中への根拠のない信頼感」 の重要さを先輩教員から教わり、その時は「なに?」 と思いました。

自分の問いかけに対して、最も身近にいる親や自分の身の周りの大人は向き合って答えてくれる。 その体験の積み重ねは 「自分の外の世界」 に対して素直な興味・関心を育て、疑問を持てる心構えを育てる。「世の中は、問えば答えてくれるところ」 そう実感できることをいう言葉だと教わり、深く納得し たものでした。

私は、生徒もわが子もいろんなことに素直に 「なぜ?どうして?」と疑問を持てる 「なぜなに Kids」 に育てたいなと思いました。

そのために、「子どもが問いかけてきたことには全力で答えよう」と決心しました。 時にそれが、子どもにとって少々難しい言葉になってもいい。 自分の言葉で、できるだけの説明をする。 「ふ~ん」と 子どもが納得してくれる。問えば答えてもらえる、 その繰り返しが大事だなと。

自分に説明できないことが出てくる頃には国語辞典を、 「あいうえお順」 に書いてあるよと伝えて渡す。 すると子どもは自分で調べるようになりました。 さらに難しい問いには「こういう本を調べると 「いいよ」と伝えます。 やがて、知りたいことがわかるための『スキル』 を伝えることに軸が移っていきました。

知識や情報を電波に例えるなら、 「なぜ?」という疑問は 「アンテナ」 です。 この世の中にはそれこそ無数の電波が行き交っています。 アンテナを立てていれば必ず受信できる電波があります。

できるだけたくさんの「疑問のアンテナ」 を立てて生きる。 その方が毎日は楽しい。 そのことを実感するのが勉強の一つの目標であると思います。

先日、ブランコにいつものように座る私に、

「なんで校長先生はブランコをこいだらだめなの?」と尋ねてくれたのは Gくんでした。

「7年生以上の人は体も大きく体重も重いなあ。 小さい人用につくってあるブランコだから重い人が乗るのは危ないし、1年生みたいに体の小さい人の横で、大きい人がグングンこいでブランコを揺らしていると、やっぱり危ないからなあ。」

そう私が答えると、 彼はちょっと思案したような表情を見せた後、 私の後ろに回り、

「校長先生はこいでないからな」 と、 私の背中をそっと押し始めました。 揺れ幅を 「危なくない程度」 に収める、絶妙な強さでした。

「あれ、誰もいないのにブランコが揺れだした。 ああ 『天使』 が押してくれてるんやな。」

前を向いたまま後ろの彼にそう言いながら、 しばらくブランコが 「揺れる」のに任せました。 すぐに止まるくらいのやさしいやさしい揺れです。 ブランコが後ろに戻る度、 私の背中をそっと押してくれるGくんの小さな掌の感触と体温が伝わってきました。

Gくんがぎりぎりの線で出してくれた 私への素敵な 「解」。 その心地よさにひととき身を委ねた午後でした。

語り継ぐ ー さわやかな 5月の風に吹かれながら、78年前の爆風を想う 一

「 なぜ語り部をしようと思われたのですか。」

修学旅行一日目。 長崎原爆資料館を見学、平和記念公園でセレモニーを終え、宿舎での語リ部さんによる被爆体験講話の最後に、9年生の一人が意を決した表情で語り部さんに尋ねました。

「ひどい体験をした人ほど、早く亡くなっていかれます。今、原爆のむごい体験を語れる人はどんどん少なくなっています。だから自分のような、被害が少なく元気でいられた者が、こうして語ることになったのです。」

わずかな差が生と死を分け、自分は生き残った。でもそれを決して手放しでは喜ぶことはできなかった。その思いがお話の端々からにじみ出てきます。

「被爆者達が、そのつらい体験を世の中に語り続けてきたことが、長崎以降、世界のどこにも核兵器を使わせない力になってきたと思います。

やがて、被爆者もみんな亡くなってしまいます。体験を語る人がいなくなります。でもそのむごい体験は、本にまとめられています。みなさん、本を読んで下さい。そして追体験して下さい。」

わかりました、とみんなが無言で頷いたように私には見えました。

一年を超えてしまったウクライナの戦闘の中で、核兵器の使用をちらつかせる発言が出されています。

78年前、広島と長崎に起こされた地獄のような惨禍を繰り返させないためには、その事実を風化させるわけにはいきません。

忘れ去ってはいけないことがある。だから人間は「文字」を発明し、「記録」を残すことにした。その人はなくなってしまっても、その人の話したことを記録した文章から、その体験を知ることが出来る。

世界の平和のために、知ることと次の世代に語り継ぐこと。それは世界唯一の被爆国である日本に生きる私たちの「責務ですよ」と、語り部さんにバトンを渡されたのだと思います。

6年生で広島へ行き、9年生で長崎に。この4年間、学院の9年生はニつの被爆地で学習することになりました。それはしんどいことだったかもしれません。でも、ニつの被爆地をきちんと見て知って、直接バトンを渡された私たちと、知らないままの私たちとは、まったく違うと思うのです。語り部さんの講話は、平和を苦しさと共に学ぶ、大切な時間となりました。

さて、今年の平和セレモニーは午後の平和公園。他の修学旅行生や多くの観光客の前で行うことになりました。9年生は、平和祈念像の前でたくさんの視線を背中に感じながら、背筋を伸ばし、声を張ってメッセージを述べ、今年はさらに自分たちで選んだ歌も歌いました。その歌声に聞き入っていた外国人観光客からは自然に拍手がおこりました。彼女たちが母国へ帰ったあと、長崎で見たことや知ったこと、9 年生の歌声を親しい人たちに語る土産話、これも「平和を語り継ぐ」ことの一つだと、いま改めてそう思います。

晴天に恵まれた長崎への修学旅行。上陸した軍艦島の廃墟、グラバー園に大浦天主堂、そして美しい長崎の街。おいしいちゃんぽん・皿うどんにお土産の買い物までフルコースで満喫しました。最後の最後、京都駅から大原に戻るバスの車中、なんとみんなから Tさんにサプライズの誕生祝いがありました。

Tさんの感涙はもちろんですが、みんなも担任もついついもらい泣き。この学年の温かい雰囲気そのままの、素敵な旅のしめくくりとなりました。

赤いブランコ

職員室の私の席の横には、グランド直結の出人り口があります。ドアの格子入りガラスに、先週から一枚の桜の花ひらがぴたリと貼り付いています。

ふと横を向くと、必ず目に入ってくるこの花びら。立ち上がってドアに近づき、花びらを確かめると、ガラスの向こう、さわやかな青紅葉の下で、赤いブランコにのる子どもたちの姿が映画のワンシーンのように見えてきます。

4月、鎖が長すぎて地面に近く、こぎづらかった以前のブランコの座面と鎖を、大きめの赤い座面と、地面から十分な距離の取れる鎖にとりかえました。

管理用務員さんが取リ替え作業をして下さっているのを、食い入るように見ている子どもたち。取り付けが完了した瞬間、大喜びして競い合って新しいブランコをこぎ始めました。

毎日、ブランコは大人気てす。

私は子どもたちがブランコに乗って遊んているのを見るのが大好きです。ぐんぐん自分で漕げば漕ぐほど強い向かい風を作リながら空に近づけるブランコは、《 自分が自分の生き方をコントロールできている 》 と でもいうような 、自立心をかきたてる爽快感があるのでしょう。だまってひたすら澄ぐ子、立ち上って体が水平になりそうなところまで漕ごうとする子、ゆる一く漕ぎながら隣の友だちとのおしゃべりを楽しむ子。8年生の男子がブランコの子から声をかけられて、穏やかな顔をして見守っていることもあります。

4月の朝会で、3つの話をしました。地域の皆さんや見守り隊の皆さんに ちゃんとあいさつをしてくださいということと、7~9年生は春季体育大会の試合が始まるので応援しようということ、そしてブランコで安全に遊ぶためのマナーとルールについてでした。ブランコの話では、私の小学生時代の恐い体験談を話しました。 一年生の反応がよくて 驚きました 。

さて その日、朝会が終わってすぐに、私は赤いコーンをブランコの周りに 4つ置きました。中間休み、みんなどうしてるかな とブランコあたりに出てみると、一年生の女の子が、「このコーン、校長先生が置いたんやろ! すぐわかった!」 「そうやて。柵ないところが危ないから、そこに置いたんやて。」 「知ってる! 見たらわかるもん。」

置いた人の意図が自分にはわかっている、というようなちょっと誇らしげな、胸を少し いからせた その言い方がとてもうれしくて、

「気をつけて みんなで楽しく乗ってね」

「は一い 」

私も ときどき、ブランコに座って (6年生以下しか乗ってはいけないので 座るだけです)、子どもたちとしゃべります。教室とは全然違う開放感があります。ここは 子どもたちの 《 社交場 》です 。

憲法記念日の近いこの時期に、本校では毎年、憲法記念日には校長が憲法講話をすることになっています。

赤いブランコに揺られながら、大原の新縁の山を見られる私たちの日常が、かけがえのない大切なものであることを伝えられるお話をしたいと思います。

鬼(おに)よ!

もうすぐ節分。飛鳥時代末、日本各地で流行した疫病を鎮めるため、土の牛をつくって大儺(おおやらい)を行ったというのがはじまりと言われています。節分に災難を除け、福を招くために豆をまく今の形は、この追儺と民間の習俗が、江戸時代に合わさってできた形だとされています。悪い邪鬼を除いて幸福を願う人々の切実な気持ちが、時代を超えて現在まで大切に受け継がれてきたのですね。今年は例年にもまして、モヤモヤどきどきした人々の思いをパッとはらすものになってほしいものです。

さて、9年生はいよいよ10日の私学から受験がはじまります。

先日、校長室で一回目の面接練習をしました。どの生徒も、実にしっかり自分の考えを実に自然に答えられます。見事です。これは9年間の大原提言をはじめとした発表体験の積み重ねの力だと、改めて感心しました。これだけきちんと話せる力があることに、一人ひとり自信を持って 試験に臨んでくれれば、結果は必ずついてきます。体調管理に十分気をつけて、全力を発揮していきましょう。

年始にいただいた知人からの年賀状に、素敵な言葉がありました。

「以屈為伸(いくついしん)」

これは「くつをもって、しんとなす」と読みます。

「ぐっとかがみ込むことの反動があってこそ、大きく伸びることができる」 という意味だそうです。

コロナ禍の中で、限界までかがみ込んだままの窮屈な生活。体の健康を守るのはもちろんですが、私たちの心に知らず知らずのうちに巣くってしまう不安や疑念といった目には見えないもの=「おに」 に、私たちの心が食べられてしまいそうになります。心の鬼には、「思いやる心」や「笑い」という豆をぶつけてやり、モヤモヤする思いをうまく発散できる「窓口」をどこかに作って、コロナ禍が晴れた暁には、いままでに見たことのないような、大きなジャンプをみせてやりましょう。

今こそ、お互いが相手のことに思いをよせて、力をあわせて乗り切っていきたいと思います。

運動会

「1年生の小さい女の子と、倍くらい背がある9年生の子が、同じ踊りを力一杯踊っている。この場面のすごさに圧倒された。」 帰宅してすぐ、家族に向かって わたしは一番にこの場面を話していました。これが一貫校のすごさだ。1年生の表情が、きりっとひきしまり凜々しささえ感じさせている。9年生の横で踊ることのすばらしさは、この表情に集約されている!

「お茶飲みっ」と娘にコップを渡されるまで、ひたすら私は今日の運動会の数々のすばらしい場面を話し続けていました。

「直接見ていただけなかったおうちのみなさんに、みんなががんばった様子をいっぱい話してあげてください。」運動会開会式の挨拶で、私は子どもたちにそう話しました。お子様たちは、どんな場面をご家族のみなさんにお話ししたでしょうか。「○○ちゃんにはじめて勝てた!」とうれしそうに話した子もいるでしょう。「途中でボールがうまくなげられなかった」と悔しがった子もいたかもしれません。また、「○○くんが横でやさしく走るスピードを合わせてくれた!」「△△さんのおどりはすごかった!」「9年生の踊りはびしっとそろってめっちゃかっこよかった!」と自分以外の仲間のことを、自分のことのようにうれしそうに語っていた子も多かったと思います。一生懸命説明しようと顔を紅くする学院の子どもたちの姿。想像するだけでうれしくなってきます。

教職員は「何とか子どもたちが輝く運動会をしたい。」その一心で、運動会のプログラムも感染対策も応援席の配置も、額を寄せ合い知恵を絞り合って検討を重ねていました。しかし、今回の運動会を学院生のみ無観客開催と決めざるをえなかったとき、保護者の心情を考えると、我々教職員も断腸の思いでいっぱいでした。特に9年生の保護者のみなさんが、我が子の「京炎そでふれ」で9年間の集大成としてセンターを飾る演技をどれだけ楽しみにされていただろうと、後期ブロック担当をはじめとして教職員はひたすらそのことを思い、苦悶の表情で黙り込んでいました。

せめて子どもたちの全力の雄姿をいい映像で見ていただこう。ぐっとこらえて気持ちを切り替え、教職員は5台のカメラを用意し、放課後遅くまでグラウンドでカメラの位置や角度を何回も何回も確認し、当日に備えました。

運動会当日、スタートのピストルの音とともに、応援席から一斉に、赤、青、白のスティックバルーンが音を立て、波のように揺れます。熱走する仲間への「声援」の代わりにバンバンバンバンと大きな音を立てています。このバルーンも、何とか応援をと願う体育科の発案でした。トラック周囲をぐるりと囲む、保護者のみなさんに書いていただいたあたたかいメッセージに見守られ・励まされながら、子どもたちは、最後まで競技にそして京炎そでふれに、見事に力を出し切りました。

運動会が終わったその日の夕方から、「1日でも早く、保護者のみなさんに見ていただきたいので」と係が編集に取りかかりました。DVD 映像には、そうした教職員の思いが込められています。

来年は無事開催されることを願いつつ、お子様たちのお話と DVD 映像で、例年とはひと味違ったものではありますが、どうぞひととき運動会の雰囲気を味わっていただければ幸いです。

みなさまのご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

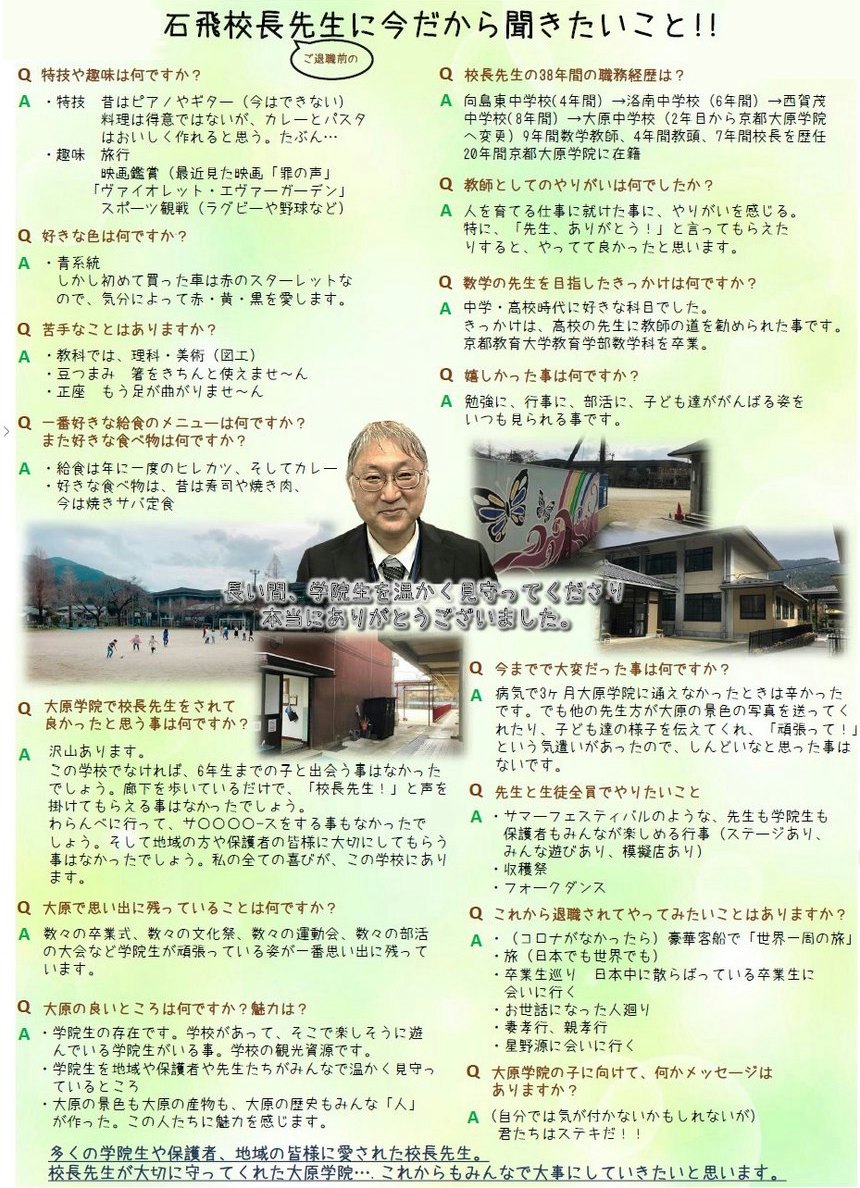

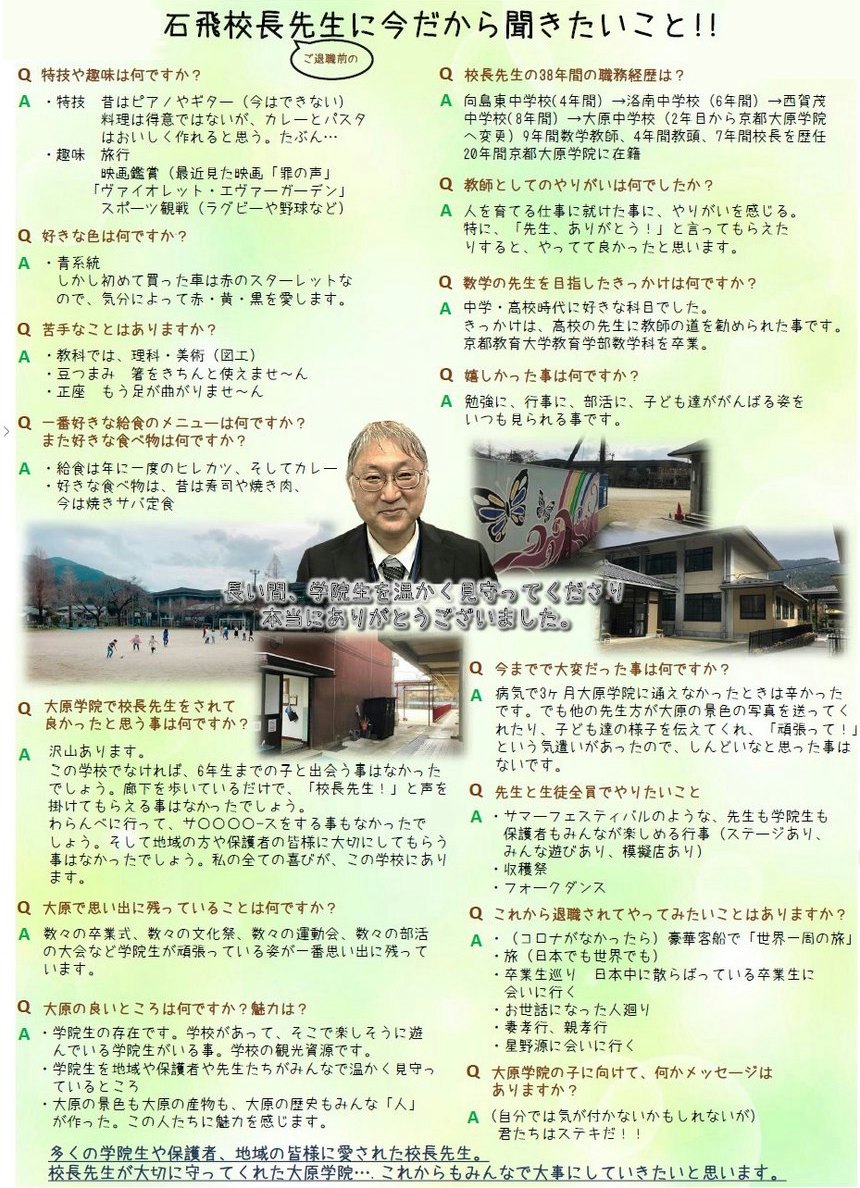

京都大原学院 第4代校長 石飛 聡

入院から復帰された日の朝

地域・学校の永遠の発展を願う 〜20年間に感謝を込めて〜

3月になりました。別れの季節になりました。今年も7人の卒業生が大原を旅立ちます。そして私もこの3月で「卒業」します。38年の教員生活中、その半分以上を大原でお世話になりました。

20年前、大原中学校の数学教師として赴任しました。教室の窓からは観光客の姿が見える、ゆったりと

時間が流れる、のどかな学校でした。しかしそんな学校にも課題があります。生徒数の減少です。「学校が

なくなってしまう」その危機感は、住民を動かしました。「地域に学校がなくなると地域(の活気や生活)

が無くなる」皆さんが、学校存続のために知恵を出し合い、全国の学校にも足を運んでいただきました。そして、開設したのが『京都大原学院』でした。スローガンは「若い人が戻ってきたくなるような魅力ある学校をつくろう」です。

開設の翌年、教頭になり、また校長になってからは、「残していただいた学校を守り、二度となくなることのないように発展させていくこと」が私の仕事になりました。地域と学校をつなぎ、魅力ある学校をつくろう。大原の良さをたくさんつくり全国に伝えよう、私の『志(こころざし)』がありました。

しかし、私は初めからそんな『志』があったわけではありません。正直、小中一貫構想が挙がったときでも、「大原校在籍6年が過ぎていたので、異動でこの学校にいないから外から応援をしよう」と、そんな低い『志』でいました。

日本を代表する俳優 高倉健さんの手記に、こんな言葉が書かれています。 「僕は志があって俳優になった訳ではない。思いもよらない変化をかいくぐりながら、出逢った方々からの思いに応えようと、ひたすら もがき続けてきた。」 高倉健さんの言葉をお借りすれば、「私が初めから特段の志があったわけではない。出逢った子どもや、親、地域の方々の思いに応えようと日々を過ごしてきた」と言うことです。開設後も地域のために献身的に動かれる皆さんの姿や、日々新しい面を発見させてくれる子どもたちの姿に、『志』が高まっていったのでしょう。

また、『労働の本質は雪かきにある』という話があります。「雪国では雪が積もると早朝から除雪車が雪を払ってくれますが、除雪車が入れないところは誰かが雪かきをしなければなりません。そして、不思議と人々が出勤するとき、雪かきは終わっています。その道をみんな当たり前のように歩いているのです。人々は誰が雪かきをしたのか分からないから感謝の気持ちが言葉になることはありません。大事なことは、雪かきをしている人は『やってあげている』という気持ちでやってはいないし、感謝されなくてもいいと思っている。みんなが安全にその道を歩いているのを見て満足しているのです。それが『社会からの無言の賞賛を感じる感性』です。」

この話を聞いて、大原にも見えないところで地域を守ってくれている人たちがいることを再認識しました。

そして学校の先生もそうでありたいと思いました。いつも「ありがとう」と言われなくても、自分の仕事に誇りを持って、10年後、20年後に力を発揮している子どもたちを育ててほしいと思います。

これからの教育は、故郷の自然と文化を守る子どもたちを育てることです。そのために、学校、保護者、地域が協力し合って、夢や希望のある「大原」をつくってください。

これからもこの地が永遠に発展・成長していきますように、心から願っています。

みなさま、ありがとうございました。

『授かりものではなく 預かりもの』 〜大原の家庭に捧ぐ〜

いつかいつか書きたいと思っていた話があります。あるご家庭の話です。

小学3年生のとき、木の実を取ろうとして下から石を投げていたら、その石が友達の頭に当たった。母親は子どもを連れて先方の家に謝りに行った。子どもが何かやらかしたら親が頭を下げて謝る。その「姿」を息子に見せなければと思った。そのとき、「あんなことをしたからお母さんが謝らなきゃいけないでしょ!」と子どもを叱ってはいけない。親が言うべき言葉は「大切なことを学んだね」だけでいい。

母親が謝りに行ったとき、先方の親が言ったのは「この傷、どうしてくれるんですか?」ではなく、「お互い様ですよ。うちの子だっていつ同じことをするかわからないですから」だった。その言葉がありがたくて涙が出た。それを聞いた父親、「もし逆の立場で相手の親が謝りに来たら、私も『お互い様です』と言おう」と心に決めた。

結婚してから7年、子どもを諦めていた頃に生まれた息子だ。子どもは天からの「授かりもの」ではなく、「預かりもの」であるという。「預かった子どもは社会にお返しする。そのとき、たくさんの人のお役に立てる人間に育てあげることが親の役割であり、たくさんの人から『君が必要だ』と言われることが子どもにとって一番幸せなことです」と父親は言う。幸せな子どもを育てる。家庭と学校と社会は、この1点でつながってほしい。(「日本一心を揺るがす新聞の社説」より)

『授かりものではなく預かりもの』という題がずっと気になっていました。初めて読んだときには「『我が子』を『社会の子』に思えるのかな」とか「この話を紹介してもきれい事として受け止められるのではないのかな」と思っていました。しかし、将来、親離れ・子離れの時期が来ます。我が子を「この子の人生だから」と一人の人間として認め、手放す時がきます(家族は死ぬまで親は親、子は子ですが)。幼い時からでも、社会で生きていく将来のことを考えてやらねばなりません。話に出てきた子は、誰にでも話しかけることができる子だそうです。それは親が意識的にそのように育てたからです。幼いときから近所に人が集まるところに連れて行き、いろんな人に関わってもらい、一人旅もさせた。そんな経験を通して、人の役に立つことが自分の幸せと思える子に成長していきました。私も「あなたのおかげだ」と言われた時に幸せに感じます。各家庭でも「〇〇くんのおかげでうちの子が助かった」と言ってもらえたら、親としてもうれしく、我が子の成長を実感できるのではないかと思います。また大原では、「自分の子」としてだけでは

なく、「地域の子」として関わろうとしています。「地域の宝・地域の『授かりもの』」として家庭・学校・地域がつながって育てている地域です。『授かりものではなく預かりもの』を読み返してみて、改めてたくさんの教訓を含んだ話だと思いました。大原のみなさん、どう思われますか?

コロナ禍の中での2月を迎えます。個人で気をつける場面が多くなっています。そんな時、「自分のために」だけでなく「みんなのために」行動していきましょう。なぜマスクをするのか、なぜ自粛をしているのかの理由を考えてみましょう。そして、自分や家族や地域を、みんなで守っていきましょう。

12月は人権月間です。大原を温もりのある言葉でいっぱいにしましょう

♪ほんと〜に大事な〜ものは 隠れ〜て見えない〜

先日、全校合唱『いのちの歌』で歌われた歌詞です。

そして『星の王子さま』には有名なセリフがあります。「大切なものは目には見えない by きつね」

目に見えない大切なものって何だろう?それを見つけるにはどうしたらいいのだろう?

目に見えない大切なモノで一番に頭に浮かぶのは「人の心」です。 顔では笑っていても、本当は傷ついている心は見えない 口では「大丈夫」といっているけど、実はそうでないことは見えない。

がんばっても頑張っても結果が出ない、そこにある心の葛藤は見えない。

本当は仲良くなりたいのになれない、そこにある悩みは見えない。みんな思い当たることがあるでしょう。

東日本大震災以降、毎日のように流れていたACジャパンのCMがあります。

「心はだれにも見えないけれど、こころづかいは見える。

思いは見えないけれど、思いやりは見える。その気持ちをカタチに」

目に見えないものを見ようとするために、カタチにしていく・・・・

先日、学院生に書いてもらった『大原のステキ(魅力)』を読んでいたら、こんなことが書いてありました。

・ 大原の地域を歩いていると、地域の方が挨拶をしてくださったり、名前を呼んでくださったりするので、そのた

びに大原に住んでいる人たちはやさしい人が多いんだなと思う。また、時々家に野菜をもってきてくださった

り逆に持って行ったりするということもよくあるので、地域の人同士の人間関係を大切にしている人が多いん

だろうなと感じる。(7年生)

・ 大原の人はみんな素敵で温かいと思います。理由は、私が知らないような人でも大原を歩いていると、「どこ

の町内の子や?」や「あんたのお父さん○○やろ?」「大きくなったな」などよく言われたりするからです。

また、私の家には鍵がついていません。それでも安心に暮らせているのは地域や近所の人たちと互いを信じ

あったりしているからと思います。街に出ると、このことはあり得ないかもしれないが、そんなことができる大原

はステキだと思います。(9年生)

人と人との関わりは、ちょっとした『言葉』でつくられていくモノなのでしょう。人は『言葉』で救われます。

12月は人権月間です。温かい言葉、温もりのある言葉で街中いっぱいにしましょう。

「ありがとう」を声に出して、「お互いさまですよ」と声に出して、「(たいしたことはできないけれど)私にできることはないですか(May I help you?)」と声に出してほしいと思います。

『命は大切だ。命を大切に。そんなこと何千何万回言われるより、「あなたが大切だ」誰かがそう言ってくれた

ら、それだけで生きていける。』(公共広告機構CMより)

これです。12月人権月間、一人一人の『温もりのある言葉』から、始めましょう。

友だち幻想 〜 上手に "つながり“ を築けるために 〜

4月末のことでした。今年高校に入学した卒業生から「友だちがまだ出来ない」という話を聞きました。「こりゃ大変だ。何か手を打たなければ」と考えていたとき、ある人に言われました。「そんなに焦って友だちをつくらなくてもいいのでは」、そして「この本読んだら」と一冊の本を渡されました。それが菅野仁さん著『友だち幻想』 です。紹介には「友だちは何よりも大切。でも、なぜこんなに友だちとの関係で傷つき 悩むのだろう。人と人との距離感覚をみがいて、上手につながり力を築けるようになるための本」と書かれていました。

伝えたいことは シンプル、しかし目からウロコのこともたくさんありました。 「集団の中には どうしても合わない人がいる。そんなとき、ちょっと距離を置いてぶつからないようにする。学校を卒業してやがて社会に出れば、さまざまな世代や違う価値観を持った人たちと出会う。仲良くならなくても、それぞれの人と一番いい関係を保てる距離を見いだすことが大事」「100%わかりあえることなんてない。だから少しでもわかりあえたことがあれば嬉しいと思い、合わないのであればやり過ごせばいい。 これからグローバル社会になれば、もっとそんなことがでてくる」

先日、左京支部PTA連絡協議会の研修会で、他校のPTA役員さんから次のような質問がありました。「京都大原学院では、クラスで人間関係のトラブルがあったとき、(クラス替えもできないのに)どうされているのですか?それとも仲のいい子どもたちばかりなのでトラブル自体ないのですか?」

この質問に対して本校のお母さんが答えました。「うちの子は今年この学校を卒業しました。9年間にいろんなことがあり、みんなが仲のよい時ばかりではありませんでした。しかし、みんなで一緒に卒業したい、決定的な仲たがいにしたくないとずっと思っていたようです。だから仲が悪くなっても、それなりの距離を保ちながら、関係を壊さなかった。学校は社会の縮図です。こんなことは社会に出たらたくさんあることです。 職場に気の合わない人がいても一緒に仕事をしなければならない。気が合わないからやめると言うことはできないのです。だから うちの子はこの学校で、そんな将来に必要な人間関係のつくりかたを学ばせていただいて、よかったと思っています。」 拍手と感動がその後、会議室中に広がりました。

他人とつながることが「自然」ではなくなった時代です。大原も「ムラ的共同体」から「縁あって偶然集まった共同体」へと変わりつつあります。いくら親しい人間であっても、知らないことがあるし、自分とは 違う価値観を持っています。

「もし気が合わないんだったら、ちょっと距離を置いてみよう」 多様な価値観を受け入れる時代、「つながり」を築くのに、大切な処方箋だと思いました。

「なぜ勉強するの?」って聞かれたら

子どもからの「なぜ勉強をするのか」という質問に、あるお母さんの答えがネットで話題となっています。そのお母さんは、コップを指して 国語なら「透明なコップに入った濁ったお茶」、算数なら「200mlのコップに半分以下残っているお茶」、社会なら「中国産のコップに入った静岡産のお茶」と色々な視点が持てる。

と返されたそうです。多様な視点や価値観を学ぶということでしょう。みなさんなら何とお答えになりますか?

例えば 学ぶ楽しさを知るために勉強する。漢字を知らないと本の面白さもわからない。空が青いことやタ方に赤くなることも理科を勉強するとより美しく感じる。今まで知らなかったことが、勉強してわかってくるとすごく楽しい。

学校では3つのR「読む力 reading」「書く力 writing」「計算するカ arithmetic」の基礎知識や、「挨拶をする」「約束を守る」「勝手なことをしない」などのルールなど、「大人になるため」の勉強をしています。 そして、「努力する力」や「あきらめない力」など、「自分の夢をつかむため」に必要な力を養っています。

しかし、どんな素晴らしい答えよりも、身近な人が「私の場合はね」と自分の経験をもとに「自分としての答え」をすることが大切ではないかと思います。前述のお母さんにはそれがありました。

「なぜ勉強するのか?」の答えは、子ども一人一人違います。また、その子の個性、発達段階、社会の状況で伝える言葉は変わります。だから「なぜ勉強するの?」と尋ねられたら、「私の場合はね」と自分の経験を失敗談を織り交ぜて、子どもに語ってください。そのやりとりが子どもにとって、一番の「勉強」になるはずです。

この夏,大人が変われば こどもが変わる

先日、PTAの研修会で定本ゆきこさんのお話を聞きました。定本さんは京都少年鑑別所の精神科医さんです。たくさんの示唆をいただきました。

「子どもはどの子でも、成長、発達していく過程(ライフサイクル)がある。(出生→乳児期→幼児期→学童期→思春期・青年期)」 この当たり前のことは 0歳から15歳の学び舎である本校にとって、とても大切な視点です。そして「発達段階ごとに、乗り越えていく課題がある。」

乳児期には母親と密接な愛着関係を築くこと。幼児期には肯定的な声掛けをして自律性を育てること。学童期にはさまざまな課題に取り組み成功体験を積むこと。性ホルモンの影響で 心身共に不安定になる思春期は たくさんの課題があります。子どもたちは「自分とは何か、 自分は他人にどう見られているか」ということが大問題になり、進路や友人関係などの問題に 直面するので身近な大人に依存的になります。一方、思考カ・判断力が発達し 自己主張や反発をするようになるので「甘えるくせに言うことは聞かない」状態になります。しかし、大人がこの「依存」と「反発」を受け止めることで、「私は私でいいんだ」と感じ、私たちを「大人のモデル」として見ながら、自分が将来どんな大人になればいいかを模索してきます。このメカニズムを知っておくことが大切です。

夏休み、子どもたちの成長・発達のフイールドが家庭や地域に移ります。その場その場で良いところを見つけて、タイミングよくほめてください。良い保護者、良い支援者とは子どもの良さを見つけ、声掛けができる人だそうです。

京都大原学院は子どもたちの良さだけではなく、保護者や地域の方の良さをも見つけ、声をかけていきます。

人生を変えるかもしれない授業

京都大原学院では 毎年多くの公開授業を行っています。休日参観をはじめ研究報告会、人権学習など、日常も多くの視察校に授業を参観していただいています。

そんな公開授業を行った日に、たまたま 大原外に住むご家族が授業を見られる機会がありました。そして思われました。「この学校に絶対通いたい!」「どの学年も手厚く素晴らしい授業を展開してくださっている。」

このご家族はもともと引っ越しの候補地を考えておられましたが、大原は全く想定外だったそうです。しかし、授業を見たその日を境に、大原で空き家等の物件を探しておられるそうです。

私たちの仕事は 大原の子どもたちに学力や人間性を身に付けさせることです。しかし、今回のように たまたま参観された1時間の授業がこの家族の心を動かし、大原に住みたいと行動につながっていく。他の学校にいたのでは味わえない責任とやりがいを感じました。

このご家族は実際のところ 住むところが見つからず、春に出会えないかもしれません。しかし、そのご家族にとって「人生を変えるかもしれない大きな決断の授業」になっています。

私たちはこれからも「大原の子どもたちのために」。そして、たまたま見られた方が「この学校に通いたい」と思える授業を進めていきます。

幸せってなんだろう 〜憲法講話2016〜

今年の憲法講話は「幸せってなんだろう」をテーマに話をします。イメージしているのは、「幸せの国」ブータンです。この国は GNH(国民総幸福量)を掲げ、物質的な豊かさではなく、心の豊かさを高めることを目標としています。そして、伝統文化や自然環境に配慮した取り組みを進めています。また国王の「全員それぞれがお互いを認め合って生きているという」という言葉には、全員が“違っていい”という意識があります。

2月、ブータン王国ワンチュク国王夫妻に第一子の男の子が生まれました。本校とブータンの橋渡し役になっていただいている画家の塩谷栄一さんを通して、御祝いを贈りたいと考えています。そんなブータンにも課題があり、それは大原との共通点もありそうです。今後、大原の地域学習へとつなげていきたいと考えています。

熊本地震が起きました。今も余震が続き、多くの方が避難所生活を強いられ、不安な毎日を過ごしておられます。過去、震災後に見た日本人の姿は 「絆」を大切にし、励ましあい、周りへの感謝の気持ちを持っていました。この姿は。ブータンの国民性と重なるところがあります。今、本校の児童生徒会は熊本の状況を伝え、私たちにも何かできることを見つけよう」と呼びかけています。「人のために何かしたいと思う。それを自らの喜びと感じられる」私はこれが「幸せ」ではないかと考えます。

東日本大震災を忘れない 〜故郷(ふるさと)を作る〜

まもなくやってくる3月11日、東日本大震災から5年がたちます。その時作られた震災復興支援ポスターにこんなフレーズがありました ≪足りない物あったら言ってと よく言われるが、「津波で亡くなった親友」とは本心なんだけど言える訳がない・・。ここに新しい故郷を作るんだ。思い出に負けない故郷にするんだ≫ 多くの人々、未来ある子どもたちが故郷を失ってしまいました。

「うさぎ追いし かの山」で始まる童謡『ふるさと』の3番は次のような歌詞で始まります。「志(こころざし)を果たして いつの日にか帰らん」先日、本校を訪れた隠岐島前高等学校関係者の皆さんは、この歌詞を替えて「志を果たしに いつの日にか帰らん」と歌っておられました。島の子どもたちを「地域の作り手」として、「島全体が学校」という発想で故郷を考えておられます。そこには故郷を作る強い意志が感じられました。私たちも見習いたいと思いました。

震災はたくさんのものを奪っていきました。しかし 奪えなかったものがあります。生きる勇気信じる心、そして人々の絆です。これからもこれらを武器に、それぞれの故郷のために、被災地に心を寄せ続けていきます。

『優しさとしての文化』から学ぶ

紹介したい本があります。元立命館大学教授の木津川計氏が書かれた『優しさとしての文化』という本です。筆者は国民的人気を博した作品を通して、その人気の秘密に迫ろうとしました。

(1)映画「男はつらいよ」の寅さん、(2)アニメ「鉄腕アトム」、(3)漫画「サザエさん」、(4)喜劇「松竹新喜劇の藤山寛美さんなど、どれにも共通している要素を探しました。みなさんわかりますか?

筆者は、どれにも共通している要素が『優しさ』であると言います。手塚治虫の鉄腕アトムは「心優し、ラララ科学の子」です。寅さんは純情な主人公、家族、周りの人達の優しさの映画です。そして、サザエさんは人を殺めるシーンもなく、女性・子どもを大切にしています、みんな『優しさ』が根底にあるからこそ国民の支持を得ました。

さて、私は「本当の優しさ」って何だろうと考えます。教職員にとっては、子どもたちにいつも寄り添い、困った時に手を差しのぺる温かさと、時には突き放す勇気だと思います。子どもたちにとっては純粋に「何かをしてあげたい」と思う気持ちです。自分にできる小さなことを積み重ね、言葉を人を傷つける武器ではなく 元気づけるものとして使い、「優しさの文化の後継者」になって欲しいと願います。

今年の夏は、

いよいよ夏休みが始まります。学校を離れた生活が始まります。ぜひ、夏休みでしかできないことを見つけて、有意義に過ごしてください。

先生からは、3つのことを提案します。

1.地域に触れる夏に

7月末には水生生物調査があります。大原の自然を知る行事です。8月には川遊びフェスタがあります。大人と一緒になって小さい子を楽しませる行事です。8月中旬には盆踊りもあります。地域の文化を学ぶ行事です。この夏はたくさんの地域行事に参加してください。

2.読書の夏に

第1期には、たくさんの本を読んできたと思います。夏休みにはもっと読書する時間があります。今まで読んでいない分野に挑戦してみましょう。このときに読んだ本が、将来の自分に影響を与えるかもしれませんよ。この夏はそんな本を読みましょう。

3.平和の夏に

今年は戦後70年になります。先生も今年は意識して平和について話を進めてきました。平和を守るということは人を大切にすることです。そして父や母、生まれた地域を大切にすることです。今年の夏には平和のニュースやドラマ、イベントがたくさんあるでしょう。それを見て、しっかり今の「平和を守ること」を考えてください。

しかし、一番大切なことは、事故に遭わず大きなけがのない夏休みを過ごすことです。元気な姿で第2期に会いましょう。

『春よ、来い』

今年も「PTAコーラスの集い」が行われました。年に一度、左記支部の小学校PTAが集まり合唱を披露します。今年は本校がトリを飾り、最後に全員合唱で締めくくりました。曲は松任谷由美さんの『春よ、来い』。この曲を選んだ理由が本校のPTA役員さんから説明されました。「いろんな理由はありますが、小中一貫校の本校では、 今 9年生が自分の『春』をつかむために頑張っています。そんな9年生を応援するために、『春よ、来い』を選びました」

小学校だけが集まるPTAの会場で9年生の思いを伝える本校のPTA。自分の子は「中学生」でもないのに語るお母さん。「素晴らしい」と思いました。小中一貫校である本校は、教職員、児童生徒保護者、すべてが9年生を応援し、9年間のその後に目を向けられています。

1月19日に文部科学省から小中学校の統廃合を検討する「手引き」が出されました。小規模校の課題として ▽人間関係が固定されやすい▽学校行事が制限される▽切磋琢磨ができない、などが挙げられていました。本校が開設前にとっくに議論した話題です。そして本校6年間の取組の中で、統合することが解決策でないことを実証してきた話題です。

京都に京都大原学院がある限り、我々の姿は全国のたくさんの小規模校に『春』をもたらすはずです。

文部科学省発表に

国は今、小中一貫教育の制度化を検討しています。そこで、小中一貫教育を進めている全国の先進的な学校や地域を招いて、その実践や成果・課題をヒアリングしています。先日、京都大原学院は小規模校の代表として選ばれ、発表してきました。

京都大原学院の特徴は「地域の教育センターとなっている小中一貫型コミュニティスクール」です。つどいの広場「ぴーちくぱーちく」、昼間里親施設「小野山わらんべ」そして学童保育施設が校舎内にあり、0〜15歳が集う学校です。ここでは、身近なモデルがあり、年下とのふれあいがあり、子どもは地域の未来をつくる宝として育っています。

文部科学省での発表後、たくさんの応援メールをいただきました。「京都大原学院の小中一貫教育と15年間一貫の保育・教育はこれからの人口減少社会の我が国の保育・教育のモデルになるものと思っています。」「大原の実践は実に様々な可能性を秘めたものと期待しています。地域の皆さんもすばらしいですが、それを丁寧に受け止めている教職員が素晴らしいと思います。そんなに簡単なことではないからです」

たくさんの応援をいただき、元気が出ます。来月には研究発表会も予定しています。地域の皆様、保護者の皆様、今後もご支援ご協力をよろしくお願いします。

春に思う

春になり、桜を見ると思い出す歌があります。

「世の中に 絶えて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし」

古今和歌集に出てくる在原業平のこの有名な歌は、「渚の院にて桜を見てよめる」とあります。

今から40年ほど前、私が中学校に入学した日に、この歌の話を聞きました。そして この「渚の院」は入学した中学校の校区にあると知りました。大人になっても、春になり桜を見るとこの歌が自然と口に出て、我が母校の今が気になります。

4月8日、京都大原学院に5人の子どもたちが入学しました。この子どもたちの母校は京都大原学院です。これからの9年間でどんな成長を見せてくれるか、とても楽しみです。

私は入学式で この子どもたちを徹底的に大切にし、たくましい人間にすると約束しました。また、大原の地域全体が教育の場となり、子どもたちを育てていくとも言いました。この子どもたちが将来大人になったとき、たとえ大原を離れていても母校のことが気になる人でいてほしいと思います。大原の桜は今年も美しく、人の心を「はんなり」とさせています。

いよいよ平成26年度が始まります、教職員一同 力を合わせて取り組んでいきます。いつものご支援とご協力をよろしくお願いします。

京都大原学院 第3代校長 川勝 康弘

育てよう一人一人の人権意識

早いもので、もう12月、師走になりました。 12月は人権月間です。1948年12月に国際連合で『世界人権宣言』が採択されたのを記念して制定されました。3日(土)には、昨年に引き続き、大原で左京支部PTAの人権啓発が行われます。本校の人権の授業参観は1月に行う予定です。一人一人が人権について考え、人権を尊重しているかを振り返る機会でもあります。小中一貫校として1〜9年の子どもたちが一緒に生活する中で、年長者が年少者を大切にできているか、また年少者は、年長者を大事に思えているかということも日頃の学校生活の中では、重要となってきます。人間関係がうまくいかず、問題が起きたり、多少のけんかやトラブルがおきたりするのは避けられないかもしれません。しかし、こうした事が、固定的な相手でいじめや嫌がらせになっていないか、しっかり観察する必要があります。

そして子どもたちにそれをいけないと思える感覚を育てていくことが重要です。学校でも日頃から子どもたちの人間関係を注意し、気になることは早めの観察や指導を徹底していきたいと思っています。ご家庭の方でも、お子さんの気になる言動に変化などがありましたら、早めに学院にお知らせいただけたらと思います。そのためにも保護者・地域・学校が協力し、学校に来るのが楽しいと思える、そんな学校づくり目指していきたいと思っています。

楽しい夏休み

いよいよ夏休みです。約1か月の休み中は、楽しみもありますが、宿題もあり、楽しんでばかりも心配ですね。 私も中学生の時に夏休みを大変楽しみ、夏休み明けに大変後悔したことがあります。

このことは、PTA新聞にも載せてもらいましたので見てください。) 夏休みには「自由な時間」が多くあります。この「自由な時間」の使い方を覚えてほしいと思います。

夏休みのしおりには、計画表がついていますので、丁寧な計画を立ててほしいですね。学習の時間だけがいっぱい書いてあるような計画表や、ゲームや遊びばっかりの計画表も感心しません。自分にとって一番の楽しみを一つこの計画表のメインに置いて計画を立ててください。5年生以上の人は、自分でできるだけ考えて作ってください。4年生以下の人は、家族の人と相談して計画を立てましょう。

また、特に後期の人には、「一日10時間勉強の日」にチャレンジしてほしいと思います。勉強は、一人で孤独と戦いながら「学習のコツ」をつかんでください。一人で滝に打たれて修行する人のように、一心不乱に一つのことに打ち込めば、この夏休みは少し違った経験ができると思います。しんどいけれど「楽しかった夏休み」を味わってください。

学習のすすめ

私が中学校の2年生の時、

夏休み中、朝から夕方まで水泳の練習ばかりしていました。私は部活動もせず学校の帰りには友人の家で遊び、ヒョロヒョロしていたので、母の勧めで水泳をやらされることになったのです。身体は知らないままに鍛えられ、校内のマラソン大会では10位に入り、自分でも驚きました。しかし、学習の方は全くほったらかしで、冬休み前の成績がガタ落ちとなってしまいました。特に数学は百点満点の15点、記号が3個だけ正解でしたが、方程式など全く解けず、惨悔たる内容でした。 慌てた母は、私を「塾」に連れて行ったのですが、「塾」の方でもあまりの酷さに「絶対に高校への進学は無理です。」と太鼓判を押してくれ、「塾」からも見放されることになりました。母の背中は落ち込み、木枯らしの吹く帰り道は一層寂しい風景だったと、今でも覚えています。

母からの話が父に入り、冬休みに一日10時間以上の数学の特訓をさせられました。正月も雑煮を食べたらすぐに「数学」をさせられました。人間というのは不思議なもので、それまで1時間も学習するのは大変でしたが、一日10時間も「数学」をしていると2〜3時間ぐらいは平気になってしまいます。おかげで冬休み明けには、「学習のこつ」を少し掴むこともできるようになりました。

「学習」だけではなく、苦手なものでも少し我慢して取り組めば 乗り越えられるものは多いと思います。学習も一日10時間を一度は経験してみては如何でしょうか。

京都大原学院 第2代校長 森 桂三

読書のすすめ

過日実施しました中期・後期ブロックの子どもによる「学校評価」を分析すると、2つの課題が見えてきました。それは「毎日の家庭学習」と「読書の習慣」でした。そこで、読書について述べたいと思います。

「食べ物は体の糧、読書は心の糧」という名言があります。体を丈夫に育てるのは食べ物、人間らしい心を育てるのは本ということです。また「知るは楽しみなり」とよく言われます。読書によって人は自分の人生を2倍にも3倍にもすることができます。読書を身近なものとして楽しい世界を広げてほしいと思います。よい本をじっくりと読むことで世界が広がります。読書は自分の生き方を方向づける船頭の役割を果たすこともあります。

ここで「ことば」について考えると、ことばには「話しことば」と「書きことば」の2種類があります。「話しことば」は会話する時のことばであり、「書きことば」は文章にする時のことばです。今、この「書きことば」の「書く力」や「活字離れ」が問題となっています。そのために、全国的に朝読書の取組が広がり 多くの学校で行われています。「書くこと」は自分の考えをまとめることにより論理力や表現力を磨き語彙力を高めます。また、教科の学習は教科書という活字を通して行われます。「書きことば」の文化に親しむことが、勉強そのものだといっても過言ではありません。

春休みは、新しい学校や新学年進級の準備の時期です。自分の生き方を確かめる意味でも人物史や名作といわれる本をゆっくり読むことをお勧めします。

食育を考える

給食に感謝し食事について考える機会として、1月19日〜25日を「給食週間」として実施しました。給食だよりの発行や給食についての校長講話、給食調理員さんへ感謝の気持ちを伝える、そして前期・中期ブロックの「豆つまみ大会」、児童生徒集会では、全校「豆つまみ大会」を行いました。何よりも意義深かかったことは「交流給食」が実施できたことです。1年生から9年生が縦割りの3グループで一緒に給食を食べました。それぞれのテーブルは、家庭の食事風景のように兄弟姉妹が集まってなかよく歓談をしながら家族のように食事をすることができました。

「食事」という漢字を分解すると、人を良くする事となります。食事とは、「人を良くする事」「良い人になる事」なのです、「みんなと楽しい話題のなかで仲良く食べる」 「好き嫌いなどないか自分の健康について考える」「食べ方、食べる作法について考える」など、こういったことも食事のなかに含まれています。

食育とは、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人を育てることです。よく家庭での食事風景が家族関係を表しているといわれます。食事の時間にテレビを見て、ほとんど会話がない、食事の時間が個々違い「孤食」が多い、好き嫌いによる残食が多い等が問題として言われています。「ファーストフード」から「スローフード」へという運動も展開されています。

本校では「食育」の観点からも「交流給食」がスムーズに行えるような条件整備を行っていきたいと思います。

みんなは一人のために、一人はみんなのために

大原の里は、田植えも終わり初夏を思わせる季節となってきました。本校の教育農園でも中期ブロックが地域の方の協力を得て、もち米の稲を植えました。そして、後期ブロックはサツマイモと夏野菜の植え付けの準備をしました。今は運動会の練習に全員で頑張っていますよ今年はブロック毎の種目を増やすなどの工夫を行っています。運動会には多くの保護者・地域の方々の参観をお待ちしています。

ここで、5月の全校集会で子どもたちに話したことを紹介します。

「ウサギと亀」の寓話は、人生の多くの教訓を与えてくれています。亀の視点で考えると、のろまでもコツコツと地道に努力することの尊さや継続の力を教えてくれています。また、ウサギの視点で考えると、いくら才能に恵まれていても、自惚れや油断は大敵であると戒めとして教えてくれています。では、ここで亀が寝ているウサギを追い越して、傍を横切る時のことを考えましょう。亀はどんな気持ちでウサギを

追い越して行くのでしょう。勝ったという優越感なのでしょうか、怠け者に対する軽蔑感なのでしょうか。このような感情は、何か利己的な思いがしてなりません。亀は、寝ているウサギを起こし注意をするという行為が必要ではないでしょうか。自分さえよければという気持ちではなく、自分の周りの人も含めたみんながよくなるという考えが必要であると思います。これを学校生活に置き換えてみましょう。学級の友人が、

授業中に寝ていたらどうでしょう。良くない行為を見たとき、いじめをしていた時など、自分には関係ないと、見て見ぬふりをしてはいないでしょうか。みんなは一人のために、一人はみんなのために、このように一人一人が集団へ帰属意識をもち、すばらしいそれぞれの学級そして学校をつくっていってほしいと思います。

大原学院は学校全体が家族のような環境です。誰一人としても置いてけぼりのない、一人ひとりが大切にされる学校に さらにしていかなければと思います。

京都大原学院 初代校長 宮崎裕子

やがて芽が出て・・・

一粒のどんぐりが芽を出し、今は2m余りの立派なクヌギの苗に成長しています。4年前、今の4〜9年生が小学生の時に黒いポットに一粒ずつ蒔いたものが、新しくできた梅林付近のオオムラサキ保護の網ハウス横に移され、そこで、見事に成長しています。この苗木を「里づくりトライアングル」のご好意で、役場橋付近に『京都大原学院開校記念』として植樹をさせていただくことになりました。子どもたちと共に、この苗木が成長し、やがては大木に‥ そこにはオオムラサキが樹液を求めて飛び交い‥

その頃 今の子どもたちは、親になり、わが子を連れて‥ などと考えるだけで夢が広がります。このどんぐりのように、今、京都大原学院では、いろいろな「種」を蒔いています。1年生からいろいろな外国人に親しみ、英語はもちろん、さまざまな国の文化の違いや同じ人間としての共通点も学んでいます。これからも多くの国との交流の機会を増やしていきたいと思っています、また、3年生から専科の理科学習を通して、オオムラサキの保護や大原の豊かな自然を体験しながら、「なぜ?」「どうして?」の疑問をふくらませています。1〜9年生の大きな年齢差の子どもが、共に生活する中で年長者は幼い子どもへのいたわりや配慮を学び、小さい子どもたちは「身近なモデル」を感じながら成長しています。

「see you」と平気で挨拶する1年生が、8年後 どんな旅立ちをするのでしょうか? 京都大原学院の真価が問われます。地域ぐるみで皆さんにサポートしていただき、他校では考えられないような恵まれた教育環境の中で、その条件に甘えることなく、伸びやかなたくましさを身につけて、この大原の地を支える素晴らしい若者として成長し、立派なクヌギに負けぬよう、京都大原学院生が育ってくれることを、心から願ってやみません。

京都大原学院の誕生から6ヵ月

先日、京都大原学院になって、初めての文化祭が行われました。小中合同の文化祭としては通算5回目ですが、1〜9年生が一つの学校になって行うのは初めてです。 7,8年や9年生の劇を見て、思わぬところで大喜びする1,2年生、1,2年に理解ができるよう、クイズの解説を懇切丁寧にする8,9年生等々、お互いを思いやる空気の中で、会場中が温かい雰囲気に包まれました。

4月の開設式から6ヵ月たち、8,9年生と2,3,4年生の教室が同じフロアーにあり、階下には1年生がいるからでしょうか? 8,9年生の顔つきが優しくなったといわれています。縦割り清掃でも、1,2年生に掃除の仕方を丁寧に教えている8,9年生の姿が見られます。児童生徒会主催の大縄跳びでは、1年生の足の運びに気を配りながら、1〜9年生までが一緒に跳んでいました。子供たちの中にはとても優しくて温かい、柔らかな空気が流れています。

教職員にとってはどうなのでしょうか? 職員室が一つになり、昨年から試行していた小学校での一部教科担任制、TT制の導入、ブロック長を中心とした前期(1〜4年) 中期(5〜7年) 後期(8,9年)のブロック単位の動き、ノーチャイムで動く児童生徒の動き、中学生にも導入された小学校形式の給食、5年生からの標準服導入他、新しい動きの中で、目まぐるしく6か月が過ぎました。 TT制にはとまどいもあり、うまく活用できるよう、大学の先生を招いて研修会を行いました。小中教職員にとって、今まで経験したことのないシステムや教育観を求められるだけに、慣れるまでの戸惑いが大きいです。 しかし、1〜9年の子供たちが目の前にいて、その発達段階や、成長の様子が、手に取るようにわかることは、教師にとってまさに『生きた教材』であり、一貫校ならではのメリットだと思います。

本校がめざす、『学びあいを通してコミュニケーションカを高める授業』とは、お互いが切磋琢磨し、成長し合える関係をめざす中で、学び合いを通して、少人数ではつけにくい自分の考えをきちんと言えるコミュニケーションカをつけるのが目的です。学びあいをうまく進めるためには、本校のように9年間変化のない少人数の人間関係では、とりわけ早い段階から『良い集団づくり』をすることが重要です。その『良い集団づくり』のためには、小学校の3,4年生でその基礎が固まり、5,6年生でほぼ完成するので、7年生以降では動かしがたくなることを、全教職員が共通理解しながら進めていかねばなりません。 9年間の学習カリキュラムを作っていくことは、小中一貫校としてできる大きな利点ですが、それを学ぶ集団の人間関係づくり、自学自習ができるような自立した家庭学習の習慣化、自分で自分の心身を守る自己管理のできる生活自立のカリキュラム等々、発達段階に応じたいろいろな9年間の階段を作れる事も大きなメリットだと思います。

指導には『

』にあたる時期があり、それを逃すとなかなか効果が上がりにくくなります。『鉄は熱いうちに・・・』ではありませんが、9年後の出口を見据えて、目の前の子どもたちを見つめながら、どの時期に何をすればいいかをしっかり計画的に考えることにより、多くの子どもたちの可能性を引き出すことができます。小中一貫校とは、その可能性を伸ばすための最良の方策を取れるシステムといっていいのではないかと思います。

12月 顔が見える関係

先日、大原中でNPO法人の京都禁煙推進研究会から講師の方が4人も来て下さり『体験型防煙教室』が開かれました。煙草の害や受動喫煙の害などわかりやすく、生徒たちにも興味深くお話をして下さったのですが、その折に生徒たちが書いた『禁煙を勧める川柳』や『煙草の誘いを受けた時の断り方』『最後の感想』などを見て、「本当に中身が濃く、感性もとてもいいですね。」と誉めて下さいました。そして、「少人数の学校の方がこうした良い作品が多いのです。」…と。

前期の生徒会活動を終えて退任の挨拶、それを受けての後輩の後期役員選挙。今度は5年生から

も立侯補があり、新しい児童生徒会が発足しました。中学校3年生の前期役員の格好いい姿をみて

立候補したという挨拶がいくつもありました。

こうした生徒会での役員経験、運動会、文化祭や部活動での活躍、キャプテンの経験他さまざま

な経験を経て、4月から驚くほど成長した、驚くほど明るくなった人たちが続出しています。そう

した仲間が成長した姿が見える、そして自分も負けじと頑張る。そんな顔が見える人間関係が小集団の良さであり、理想的な姿だと思います。

そして、『小集団では もまれない』と つい心配の声もありますが、先日 国際会館での地域フォー

ラムで北海道教育大学の先生が、「ただ人数が多ければ社会性が育つというものではない。少人数でも きちんとあらたまった形で式や発表を行い、何回も発表できるチャンスを逆に生かすことで社会性は身につく。」と言い切って下さっていたことに勇気を得ました。うちで出来るチャンスを精一杯

活かしながら、自分の考えを持ち、物おじせずに発表できる生徒を育てていきたいものです。

11月 学校は社会の一部

少し古くなりますが、ニート、フリーターなどと社会に適応しにくい若者が問題になりました。バ

プル期以降の景気の停滞が、過酷な就職状況を作り、若者が夢を持ちにくい世の中になっていること

は事実です。

しかし、もう一つ、学校という組織が社会から隔離された価値観になってはいないかということも、自省をこめて考えねぱと思います。荒れた中学校の中では、教師反抗や喫煙、器物損壊

など学校なら許されると一部甘えた発想を持つ生徒さえ、見受けられます。学校と社会の秩序や常識

がかけ離れてしまうと、苦労するのは子どもたちです。社会に出た時のギャップに精神的に耐えられ

ず、ドロップアウトしてしまったりします。学力はもちろんですが、学校生活の中で、社会的な常識

を身につけることはもっと力をいれなければと切実に思います。

(1) 相手の目を見て挨拶できること

(2) 常に自分の頭で考え、人にしっかり伝えられること

(3) 仲間を大切にし、お互いに育ち合える関係をつくること

(4) 自分の健康管理を自分でできること

等々本校の教育目標で『自立』とくくっていますが、そうした一つ一つをきっちり身につけることこそ、社会に出て通用するカだと思います。不審者情報を聞いて、小学校の集団下校が始まり、小学生に寄り添い、慕われている中学生を見て、世の中の当たり前の、年長者が年少者をいたわり、またリードするうれしい姿に、ほっとするこの頃です。

10月 見つめられることで育つ子どもたち

『少人数を生かした効果的教育って本当にできるのでしょうか?』『学年10人くらいで大丈夫でしょうか?』少人数教育を外から見ている方からは、こんな心配の声が聞かれます。確かに今の保護者世代やその上の世代にしてみたら、多い時の1/4から1/6にまで激減して、自分たちは全く未経験の学年10人前後ですから、こんな少人数でやっていけるのか、部活もどんどんなくなった、競争心もなくなるのでは 等など、心配の種はつきないのでしょう。

しかし、私は幸いなことに、その両方の時代を経験させていただいて、むしろ人数が減ってからの方が、どの生徒をとっても、確実な伸びが感じられる気がしてなりませんでした。昔の教え子に失礼だったり、我田引水になりすぎてもと、あまり強調はしませんでしたが、先日の朝日新聞の記事で、『まさにこれだ!』というその原因をつかんだ気がしました。

というのは、仲代達矢による能登半島のある高校では、演劇科の生徒たちの目がひときわ燗々と輝いているという記事でした。その理由としては、まず第一に 役者になる、または演劇を支えるスタッフになるという目的がはっきりしていることがあるが、しかし、それと同時に人の視線があるからだというお話でした。つまり、多くの目がその人に向けられ、また、その視線を受ける生徒たちが、その目に気づき、それに応えていくことで、成長できる、意欲を持てるということのようです。これをさして『静かな応援の視線』と表現していました…

まさにこれは、今の大原中の生徒を表している言葉だと思いました。一年入学当時、まだ、あどけなさの残る生徒が3年生で卒業していく時、一人ひとりすべての生徒たちが、入学当時では想像もできなかったほど、たくましさと自信を身につけて出ていってます。これこそが、『静かな応援の視線』つまり、生徒数に対し、比率的には非常に多くの教職員、保護者、地域の方々、そして、かわいい小学生の目も注がれる中で、いっぱいの期待の目に見つめられて育った大原中学生は、能登の演劇部の生徒たちに全く重なると、うれしい勇気をいただいた記事でした。

9月 子どもにどんなカをつけたらよいか…

夏季休業も終わり、元気な生徒たちの顔が、全員勢揃いしてくれてほっとしています。さて、新しい学習指導要領の内容が発表されました。今回の改訂では、現在は『知識基盤社会』であり、

そうした社会の中で『生きる力』を育もうといわれています。

『知識基盤社会』というのは、今の時代は本当に変化が激しくて10年前の知識だけではそのまま役にたたない、(たとえば、パソコン社会もその一つです。)だから、必要に応じて知識、技能、方法など新しいものを学び取る力 また、それを更新できる力が必要だということが強くいわれています。もちろん、受検その他で学校に入るためのいわゆるぺ一パーテストで点が取れる学力も必要です。しかし、最終的には、ほんどの人間がいわゆる『自分で稼いでメシのたねをつくる』力をつけなければならない。つまり、社会に出てから、たくましく『生きる力』が必要なのだと思います。そのためには、やはりいろいろな社会の変化を読み取る力、また社会の変化に対応して自分が学習してついていけるカをつけねばならないのです。

さらにはほとんどの仕事が一人でできるわけではありません。人と調和しながらやっていける人間関係能力、コミュニケーション能力なども必要になってきます。外で一人前に働いて生活の糧を生み出せる。そして、自立した生活をできる力こそがわれわれ大人が子どもにつけてやらねばならない力だと思います。このために学校教育もそれを意識して進めることが必要ですし、地域、社会全体でそうした子どもを育てる環境づくりが必要なのだと思います。チャレンジ体験や大原探究その他の多くの場面で地域の方々の温かいご支援を受けて子どもたちは育っています。保護者、学校でこの共通理解の下に社会でたくましい力を発揮できる大原っ子を育てていきたいものです。

7月 よそゆきとふだん着

最近の若い子が電車の中でものを食べたり、お化粧したり平気でしていると嘆く声をよく聞きます。

いつの頃から日本の中で、こうしたことがまかり通るようになってしまったのでしょうか? 電車に乗って音楽を聞いたり、携帯メールをしたりと自分の世界に浸ることは多くなっていますが、ものを食べることやお化粧は通勤電車の中では.. と躊躇するのが、大方の大人の考えです。それにつけて、もっと心配なのは、言葉づかいや礼儀などでも よそゆきの対応ができなくなっていることです。携帯でしゃべりたい相手に直接つながり、コンビニやスーパーでものを言わずにほしい物が買え、切符も何も自動販売機で買える世の中です。あらたまって話す必要性が激減してしまっているのです。

先日、本校の1年生の大原探究と2年生のチャレンジ体験の激励会がありました。その中で1年生のほとんどの生徒が「礼儀と敬語を学んできたい。」と抱負をいってくれました。それを聞いて、まずは自分ができていない、それを身につけたいという意欲を持ってくれていることがとてもうれしかったです。2年生も働く大人の素晴らしさと仕事の厳しさを学んできてくれると思っています。

一回りも二回りも大きくなって、少しでもよそゆきとふだん着(つまりウチとソト)との使い分けをできる大人に近づいて帰ってきてほしいと願っています。

6月 小中一貫教育の意義

今年で7回目を迎えた小中合同運動会ですが、回を重ねるたびに子どもたちのうれしい姿が見られます。3年生だけでなく、1年生までもが小学生を整列させてあげたり、6年生の応援合戦にも自然に協力したり、小学生が見やすいように中腰になったりと細かい心遣いがみられました。応援団長をすることに躊躇していた中学3年生も、小学生から「団長かっこいい!」といわれたりして背中を押され、楽しく頑張れたようでした。

最近は家庭での兄弟数も減り、家で年長者のモデルを見る機会がまれになりました。小中一貫校になると この身近なモデルがみられることが一つの大きな教育効果です。そして、中学生もお手本をしめさなければと びっくりするくらいの頑張りをみせてくれます。先日の大原大掃除の時も小学生の5・6年生と縦割り班を組んだとき、やはり普段と違う頑張りを見せてくれました。最近の子どもは『自己有用感』つまり自分が何かの役に立っている、自分が必要とされているという自覚を非常に持ちにくくなっています。小学生とのふれあいの中でこの『自己有用感』が高まり、多くの人たちにも見られ、頼られていることでいろいろな活動にはりあいが高まっていることは確かだと思います。来年4・3・2のブロック制に移行する中で、新たに4年生、7年生(中1)、8、9年生(中2、3)がリーダーシップをとってくれるようになってほしいと願っています。

5月 憲法月間にちなんで

修学旅行で3度目の沖縄の土を踏みました。大原中としては沖縄恩納村の安富祖小中学校との交流を始めて4回目であり、沖縄の同規模の同世代の中学生と触れあえるのは意義深い機会です。挨拶や学校紹介の後、学校のすぐ裏の浜に出て、カヌー体験をさせてもらい、今年は運よく、合同夕食会と、ホームステイまでお願いできました。

食文化も風習も植物や生物も本土と違う沖縄の体験ができ、とても有意義な交流です。と同時に沖縄が第二次世界大戦で唯一の地上戦のあった地であり、本土の空襲や原爆投下とはまた違った戦争の体験をした場所であることを、行った生徒たちは心に深く感じて帰ってきました。

戦後63年たち、戦争の歴史が風化していく中で、戦争の生々しい傷跡を知り、地獄絵のような様子を語り部さんや手記などから想像します。本当に命を大切にすることや平和の大切さを感じながら、憲法の意味をじっくり考えてほしいと思っています。

4月 平成21年度小中一貫校開校を目指して

いよいよ開校まであと1年となりました。何となく気ぜわしくなってきました。今年中にしなけれぱならないのは、標準服の決定、校歌・校章の決定、給食のあり方、卒業式や入学式の持ち方、小中の校舎をつなぐ廊下建設、小中を一つにした職員室の改築、小中を一つにするPTA組織の改編、21年度の教育内容の決定、小中を共通する生活上の決まりの検討などまだまだ問題が山積しています。

今年から小中の校時表が一本化され、そろえた時間で学習しています。

それによって、中学校から全教科で小学校のどこかの学年に学習に行く体制が出来上がりました。小学校に授業に行った中学校の教師から「中学校で教えていたことが、小学校でも、もうしっかり教えてるこの調子なら中学校ではもっと先に行くことができるかも…」とか、「小学校と同じ繰り返しをしていたので、また、工夫が必要」「小学校で訓練してきたことを中学校でくずしてないか?」など

いろいろな声が聞かれます。こうした発見を有効に生かし、教師一人ひとりが一貫性、連続性、系統性、効率性をめざした教育を考えていくことが、真の小中一貫教育の意義になると思います。

↑

見学を終え、平和の広場に出ます。ここで平和セレモニーを行うのです。断崖絶壁から海岸線、そして水平線を眺望できる位置にあるこの広場の中央には「平和の火」のモニュメントがあります。広場は他県の学校の団体でいっぱいでした。それぞれがセレモニー、あるいはセレモニーを終えて移動と、広場には「静かに」ざわついている雰囲気があります。

見学を終え、平和の広場に出ます。ここで平和セレモニーを行うのです。断崖絶壁から海岸線、そして水平線を眺望できる位置にあるこの広場の中央には「平和の火」のモニュメントがあります。広場は他県の学校の団体でいっぱいでした。それぞれがセレモニー、あるいはセレモニーを終えて移動と、広場には「静かに」ざわついている雰囲気があります。 「なんで校長先生はブランコをこいだらだめなの?」と尋ねてくれたのは Gくんでした。

「なんで校長先生はブランコをこいだらだめなの?」と尋ねてくれたのは Gくんでした。

「は一い 」

「は一い 」

東日本大震災以降、毎日のように流れていたACジャパンのCMがあります。

「心はだれにも見えないけれど、こころづかいは見える。

思いは見えないけれど、思いやりは見える。その気持ちをカタチに」

目に見えないものを見ようとするために、カタチにしていく・・・・

東日本大震災以降、毎日のように流れていたACジャパンのCMがあります。

「心はだれにも見えないけれど、こころづかいは見える。

思いは見えないけれど、思いやりは見える。その気持ちをカタチに」

目に見えないものを見ようとするために、カタチにしていく・・・・

古今和歌集に出てくる在原業平のこの有名な歌は、「渚の院にて桜を見てよめる」とあります。

古今和歌集に出てくる在原業平のこの有名な歌は、「渚の院にて桜を見てよめる」とあります。 このことは、PTA新聞にも載せてもらいましたので見てください。) 夏休みには「自由な時間」が多くあります。この「自由な時間」の使い方を覚えてほしいと思います。

夏休みのしおりには、計画表がついていますので、丁寧な計画を立ててほしいですね。学習の時間だけがいっぱい書いてあるような計画表や、ゲームや遊びばっかりの計画表も感心しません。自分にとって一番の楽しみを一つこの計画表のメインに置いて計画を立ててください。5年生以上の人は、自分でできるだけ考えて作ってください。4年生以下の人は、家族の人と相談して計画を立てましょう。

このことは、PTA新聞にも載せてもらいましたので見てください。) 夏休みには「自由な時間」が多くあります。この「自由な時間」の使い方を覚えてほしいと思います。

夏休みのしおりには、計画表がついていますので、丁寧な計画を立ててほしいですね。学習の時間だけがいっぱい書いてあるような計画表や、ゲームや遊びばっかりの計画表も感心しません。自分にとって一番の楽しみを一つこの計画表のメインに置いて計画を立ててください。5年生以上の人は、自分でできるだけ考えて作ってください。4年生以下の人は、家族の人と相談して計画を立てましょう。 「食べ物は体の糧、読書は心の糧」という名言があります。体を丈夫に育てるのは食べ物、人間らしい心を育てるのは本ということです。また「知るは楽しみなり」とよく言われます。読書によって人は自分の人生を2倍にも3倍にもすることができます。読書を身近なものとして楽しい世界を広げてほしいと思います。よい本をじっくりと読むことで世界が広がります。読書は自分の生き方を方向づける船頭の役割を果たすこともあります。

「食べ物は体の糧、読書は心の糧」という名言があります。体を丈夫に育てるのは食べ物、人間らしい心を育てるのは本ということです。また「知るは楽しみなり」とよく言われます。読書によって人は自分の人生を2倍にも3倍にもすることができます。読書を身近なものとして楽しい世界を広げてほしいと思います。よい本をじっくりと読むことで世界が広がります。読書は自分の生き方を方向づける船頭の役割を果たすこともあります。 「食事」という漢字を分解すると、人を良くする事となります。食事とは、「人を良くする事」「良い人になる事」なのです、「みんなと楽しい話題のなかで仲良く食べる」 「好き嫌いなどないか自分の健康について考える」「食べ方、食べる作法について考える」など、こういったことも食事のなかに含まれています。

「食事」という漢字を分解すると、人を良くする事となります。食事とは、「人を良くする事」「良い人になる事」なのです、「みんなと楽しい話題のなかで仲良く食べる」 「好き嫌いなどないか自分の健康について考える」「食べ方、食べる作法について考える」など、こういったことも食事のなかに含まれています。 「ウサギと亀」の寓話は、人生の多くの教訓を与えてくれています。亀の視点で考えると、のろまでもコツコツと地道に努力することの尊さや継続の力を教えてくれています。また、ウサギの視点で考えると、いくら才能に恵まれていても、自惚れや油断は大敵であると戒めとして教えてくれています。では、ここで亀が寝ているウサギを追い越して、傍を横切る時のことを考えましょう。亀はどんな気持ちでウサギを

追い越して行くのでしょう。勝ったという優越感なのでしょうか、怠け者に対する軽蔑感なのでしょうか。このような感情は、何か利己的な思いがしてなりません。亀は、寝ているウサギを起こし注意をするという行為が必要ではないでしょうか。自分さえよければという気持ちではなく、自分の周りの人も含めたみんながよくなるという考えが必要であると思います。これを学校生活に置き換えてみましょう。学級の友人が、

授業中に寝ていたらどうでしょう。良くない行為を見たとき、いじめをしていた時など、自分には関係ないと、見て見ぬふりをしてはいないでしょうか。みんなは一人のために、一人はみんなのために、このように一人一人が集団へ帰属意識をもち、すばらしいそれぞれの学級そして学校をつくっていってほしいと思います。

「ウサギと亀」の寓話は、人生の多くの教訓を与えてくれています。亀の視点で考えると、のろまでもコツコツと地道に努力することの尊さや継続の力を教えてくれています。また、ウサギの視点で考えると、いくら才能に恵まれていても、自惚れや油断は大敵であると戒めとして教えてくれています。では、ここで亀が寝ているウサギを追い越して、傍を横切る時のことを考えましょう。亀はどんな気持ちでウサギを

追い越して行くのでしょう。勝ったという優越感なのでしょうか、怠け者に対する軽蔑感なのでしょうか。このような感情は、何か利己的な思いがしてなりません。亀は、寝ているウサギを起こし注意をするという行為が必要ではないでしょうか。自分さえよければという気持ちではなく、自分の周りの人も含めたみんながよくなるという考えが必要であると思います。これを学校生活に置き換えてみましょう。学級の友人が、

授業中に寝ていたらどうでしょう。良くない行為を見たとき、いじめをしていた時など、自分には関係ないと、見て見ぬふりをしてはいないでしょうか。みんなは一人のために、一人はみんなのために、このように一人一人が集団へ帰属意識をもち、すばらしいそれぞれの学級そして学校をつくっていってほしいと思います。 その頃 今の子どもたちは、親になり、わが子を連れて‥ などと考えるだけで夢が広がります。このどんぐりのように、今、京都大原学院では、いろいろな「種」を蒔いています。1年生からいろいろな外国人に親しみ、英語はもちろん、さまざまな国の文化の違いや同じ人間としての共通点も学んでいます。これからも多くの国との交流の機会を増やしていきたいと思っています、また、3年生から専科の理科学習を通して、オオムラサキの保護や大原の豊かな自然を体験しながら、「なぜ?」「どうして?」の疑問をふくらませています。1〜9年生の大きな年齢差の子どもが、共に生活する中で年長者は幼い子どもへのいたわりや配慮を学び、小さい子どもたちは「身近なモデル」を感じながら成長しています。

その頃 今の子どもたちは、親になり、わが子を連れて‥ などと考えるだけで夢が広がります。このどんぐりのように、今、京都大原学院では、いろいろな「種」を蒔いています。1年生からいろいろな外国人に親しみ、英語はもちろん、さまざまな国の文化の違いや同じ人間としての共通点も学んでいます。これからも多くの国との交流の機会を増やしていきたいと思っています、また、3年生から専科の理科学習を通して、オオムラサキの保護や大原の豊かな自然を体験しながら、「なぜ?」「どうして?」の疑問をふくらませています。1〜9年生の大きな年齢差の子どもが、共に生活する中で年長者は幼い子どもへのいたわりや配慮を学び、小さい子どもたちは「身近なモデル」を感じながら成長しています。 4月の開設式から6ヵ月たち、8,9年生と2,3,4年生の教室が同じフロアーにあり、階下には1年生がいるからでしょうか? 8,9年生の顔つきが優しくなったといわれています。縦割り清掃でも、1,2年生に掃除の仕方を丁寧に教えている8,9年生の姿が見られます。児童生徒会主催の大縄跳びでは、1年生の足の運びに気を配りながら、1〜9年生までが一緒に跳んでいました。子供たちの中にはとても優しくて温かい、柔らかな空気が流れています。

4月の開設式から6ヵ月たち、8,9年生と2,3,4年生の教室が同じフロアーにあり、階下には1年生がいるからでしょうか? 8,9年生の顔つきが優しくなったといわれています。縦割り清掃でも、1,2年生に掃除の仕方を丁寧に教えている8,9年生の姿が見られます。児童生徒会主催の大縄跳びでは、1年生の足の運びに気を配りながら、1〜9年生までが一緒に跳んでいました。子供たちの中にはとても優しくて温かい、柔らかな空気が流れています。 』にあたる時期があり、それを逃すとなかなか効果が上がりにくくなります。『鉄は熱いうちに・・・』ではありませんが、9年後の出口を見据えて、目の前の子どもたちを見つめながら、どの時期に何をすればいいかをしっかり計画的に考えることにより、多くの子どもたちの可能性を引き出すことができます。小中一貫校とは、その可能性を伸ばすための最良の方策を取れるシステムといっていいのではないかと思います。

』にあたる時期があり、それを逃すとなかなか効果が上がりにくくなります。『鉄は熱いうちに・・・』ではありませんが、9年後の出口を見据えて、目の前の子どもたちを見つめながら、どの時期に何をすればいいかをしっかり計画的に考えることにより、多くの子どもたちの可能性を引き出すことができます。小中一貫校とは、その可能性を伸ばすための最良の方策を取れるシステムといっていいのではないかと思います。 そして、『小集団では もまれない』と つい心配の声もありますが、先日 国際会館での地域フォー

ラムで北海道教育大学の先生が、「ただ人数が多ければ社会性が育つというものではない。少人数でも きちんとあらたまった形で式や発表を行い、何回も発表できるチャンスを逆に生かすことで社会性は身につく。」と言い切って下さっていたことに勇気を得ました。うちで出来るチャンスを精一杯

活かしながら、自分の考えを持ち、物おじせずに発表できる生徒を育てていきたいものです。

そして、『小集団では もまれない』と つい心配の声もありますが、先日 国際会館での地域フォー

ラムで北海道教育大学の先生が、「ただ人数が多ければ社会性が育つというものではない。少人数でも きちんとあらたまった形で式や発表を行い、何回も発表できるチャンスを逆に生かすことで社会性は身につく。」と言い切って下さっていたことに勇気を得ました。うちで出来るチャンスを精一杯

活かしながら、自分の考えを持ち、物おじせずに発表できる生徒を育てていきたいものです。 まさにこれは、今の大原中の生徒を表している言葉だと思いました。一年入学当時、まだ、あどけなさの残る生徒が3年生で卒業していく時、一人ひとりすべての生徒たちが、入学当時では想像もできなかったほど、たくましさと自信を身につけて出ていってます。これこそが、『静かな応援の視線』つまり、生徒数に対し、比率的には非常に多くの教職員、保護者、地域の方々、そして、かわいい小学生の目も注がれる中で、いっぱいの期待の目に見つめられて育った大原中学生は、能登の演劇部の生徒たちに全く重なると、うれしい勇気をいただいた記事でした。

まさにこれは、今の大原中の生徒を表している言葉だと思いました。一年入学当時、まだ、あどけなさの残る生徒が3年生で卒業していく時、一人ひとりすべての生徒たちが、入学当時では想像もできなかったほど、たくましさと自信を身につけて出ていってます。これこそが、『静かな応援の視線』つまり、生徒数に対し、比率的には非常に多くの教職員、保護者、地域の方々、そして、かわいい小学生の目も注がれる中で、いっぱいの期待の目に見つめられて育った大原中学生は、能登の演劇部の生徒たちに全く重なると、うれしい勇気をいただいた記事でした。 先日、本校の1年生の大原探究と2年生のチャレンジ体験の激励会がありました。その中で1年生のほとんどの生徒が「礼儀と敬語を学んできたい。」と抱負をいってくれました。それを聞いて、まずは自分ができていない、それを身につけたいという意欲を持ってくれていることがとてもうれしかったです。2年生も働く大人の素晴らしさと仕事の厳しさを学んできてくれると思っています。

先日、本校の1年生の大原探究と2年生のチャレンジ体験の激励会がありました。その中で1年生のほとんどの生徒が「礼儀と敬語を学んできたい。」と抱負をいってくれました。それを聞いて、まずは自分ができていない、それを身につけたいという意欲を持ってくれていることがとてもうれしかったです。2年生も働く大人の素晴らしさと仕事の厳しさを学んできてくれると思っています。 最近は家庭での兄弟数も減り、家で年長者のモデルを見る機会がまれになりました。小中一貫校になると この身近なモデルがみられることが一つの大きな教育効果です。そして、中学生もお手本をしめさなければと びっくりするくらいの頑張りをみせてくれます。先日の大原大掃除の時も小学生の5・6年生と縦割り班を組んだとき、やはり普段と違う頑張りを見せてくれました。最近の子どもは『自己有用感』つまり自分が何かの役に立っている、自分が必要とされているという自覚を非常に持ちにくくなっています。小学生とのふれあいの中でこの『自己有用感』が高まり、多くの人たちにも見られ、頼られていることでいろいろな活動にはりあいが高まっていることは確かだと思います。来年4・3・2のブロック制に移行する中で、新たに4年生、7年生(中1)、8、9年生(中2、3)がリーダーシップをとってくれるようになってほしいと願っています。

最近は家庭での兄弟数も減り、家で年長者のモデルを見る機会がまれになりました。小中一貫校になると この身近なモデルがみられることが一つの大きな教育効果です。そして、中学生もお手本をしめさなければと びっくりするくらいの頑張りをみせてくれます。先日の大原大掃除の時も小学生の5・6年生と縦割り班を組んだとき、やはり普段と違う頑張りを見せてくれました。最近の子どもは『自己有用感』つまり自分が何かの役に立っている、自分が必要とされているという自覚を非常に持ちにくくなっています。小学生とのふれあいの中でこの『自己有用感』が高まり、多くの人たちにも見られ、頼られていることでいろいろな活動にはりあいが高まっていることは確かだと思います。来年4・3・2のブロック制に移行する中で、新たに4年生、7年生(中1)、8、9年生(中2、3)がリーダーシップをとってくれるようになってほしいと願っています。 食文化も風習も植物や生物も本土と違う沖縄の体験ができ、とても有意義な交流です。と同時に沖縄が第二次世界大戦で唯一の地上戦のあった地であり、本土の空襲や原爆投下とはまた違った戦争の体験をした場所であることを、行った生徒たちは心に深く感じて帰ってきました。

食文化も風習も植物や生物も本土と違う沖縄の体験ができ、とても有意義な交流です。と同時に沖縄が第二次世界大戦で唯一の地上戦のあった地であり、本土の空襲や原爆投下とはまた違った戦争の体験をした場所であることを、行った生徒たちは心に深く感じて帰ってきました。