|

|

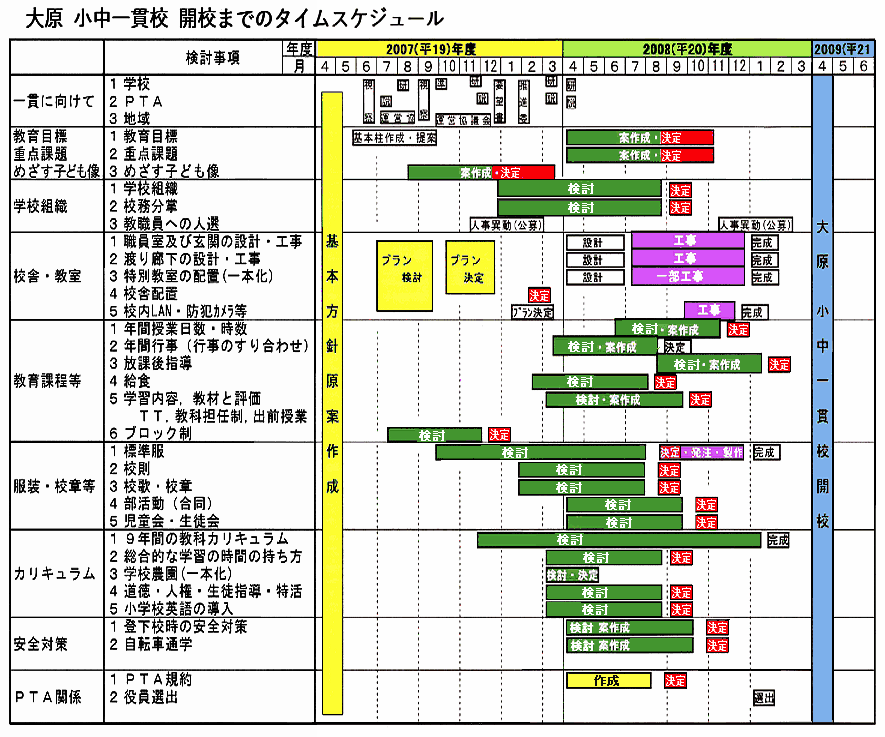

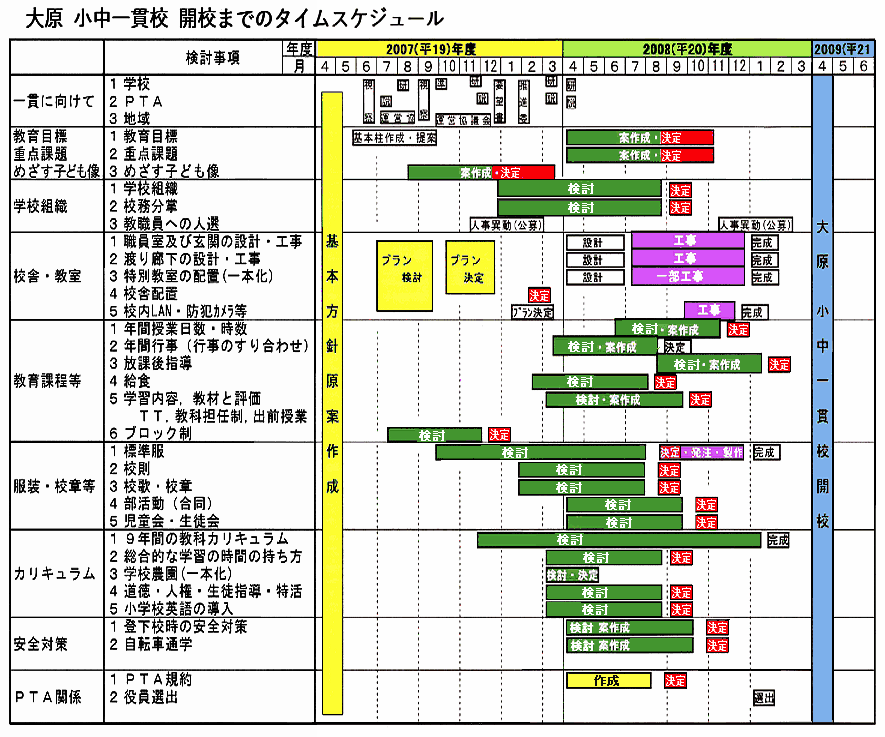

小中一貫教育校への歩み 京都大原学院 |

文部科学省サイトの報告書

文部科学省サイトの報告書に本校が紹介されています。

「小中一貫教育に適した学校施設の在り方 子供たちの9年間の学びを支える

施設環境の充実に向けて」

第2部 先行事例 第1章 小中一貫教育を実施する学校施設の整備例

文部科学省サイトに先行事例として(5~8ページ参照)

第9回 小中一貫教育小規模校サミット in 大原 2024 アンケートまとめ

回答37件 アンケートのご協力ありがとうございました。

1、本サミットにご参加いただいた理由を教えてください。(複数回答可)

小中一貫校に関心がある 29件

小規模校の取り組みに関心がある 30件

コミュニティスクールに興味がある 14件

他の学校との交流を深めたい 6件

- 教え子の応援

- 新設される施設一体型小中一貫校の教育課程編成の参考にしたい。

- 小中一貫へと動き出している学校に勤めており、参考にしたいと思ったから。

- 総合の取り組みに興味がある。

- 同じ小規模一貫校の教員として、学びを得たいから。また、再来年の本校でのサミットに向けての見通しをもつため。

- 本校が小中一貫教育小規模校全国連絡協議会の正会員校のため。

- 学校を中心にしたコミュニティ形成・地域作りに関心がある。

2、サミットのテーマ「里の力と学校で支える9年間の学び~小中一貫教育小規模校の挑戦~」について、

本サミットとテーマの関連についてどのように感じましたか。

とても相応しいと思った。 33件

相応しいと思った。 4件

あまり相応しくないと思った。 0件

相応しくないと思った。 0件

3、参観された授業について満足度を教えてください。

非常に満足 14件、 満足 21件、やや不満 1件、 不満 0件

その他 ・大会に向けて子どもたちを鍛えた「特別な」授業という感じではないところに親しみを感じたが、提案性はあまり感じられなかった。

4、分科会を通じて得られたこと、感想などについて、感じたことをお選びください。(複数回答可)

分科会での発表や議論から新たな発見や学びを得ることができた。 20件

他の地域や学校の取り組みが自分の活動に役立つヒントを提供してくれた。 21件

自分の取り組みを見直す良いきっかけになった。 12件

今後の自分の取り組みにポジティブな変化を起こすアイデアが生まれた。 9件

分科会に参加して、小規模校の取り組みについてさらに関心が深まった。 13件

その他 ・成果や課題を共有すること、全国の学校とつながることに意義を感じた。

・十分に議論する時間がなかった。

5、全体会、全校合唱について満足度を教えてください。

非常に満足 27件 満足 9件 やや不満・不満 0件

- 遠方からの訪問であったため、合唱の時間に間に合わなかった。残念です。

- 歌う姿に涙しました。

- 1年生から9年生が作り上げた合唱、とても素晴らしかったです。本校も取り組みたいと思いました。

7、大原提言、卒業生発表について満足度を教えてください。

非常に満足 28件、 満足 9件、 やや不満・不満 0件

その他 ・地域の方と交流しながら、疑問点を解決し、自分の考えに基づいて行動する様子が素晴らしいと思いました。地域愛が感じられ、地域の伝統文化を継承していく気持ちが醸成されている発表だったと思います。司会の生徒も手慣れていて、日頃から取り組まれている様子がよくわかりました。

8、基調講演について満足度を教えてください。

非常に満足 12件、 満足 18件、 やや不満 3件、 不満 0件、 その他 0件

9、会員校6校のポスターセッションについて満足度を教えてください。

非常に満足 13件、 満足 16件、 やや不満 1件、 不満 0件

- もっとじっくりと質問し聞きたいことがたくさんあった。

- 5分は短いように感じた。8分くらいだったらよかったのかなと思いました。

10、サミット運営について満足度を教えてください。

非常に満足 27件、 満足 10件、 やや不満・不満 0件

- 終了時間がもう少し早いとよいのではと感じました。

- 学校運営協議会、PTAの方がサミットに協力されていたのがとても印象的でした。地域とともにある学校、学校を核とした地域づくりの推進がなされていて、本校が目指すべき方向性が見えた思いでした。児童生徒が整然と並び、全校合唱を披露し、その後、整然とステージの片づけをする姿は、感動的でした。児童生徒が主体的に動けるようにご指導されていることがわかりました。校内環境もとても温かみが感じられ、学校が子どもたちの居場所になっていると感じ、可能なら私も通いたいと思いました。どの先生も学校のことを自分の言葉で語られているのが素晴らしいと思いました。素晴らしいと思いました。人材育成されておられ、おられ、とても勉強になりました。また、訪問させていただき、勉強させていただきたいと思いました。ありがとうございました。

11、ご意見・ご感想がございましたらご記入ください。

- 大変勉強になりました。有難うございました。

- 小中学校、小規模校ならではの取り組みや課題を学ぶことができました。地域の方々に支えられ、見守られ良い環境であると感心しました。先生方も生き生きと活躍されていました。1つ気になったのは、背の高い子の机が高く、低い子の机が低く、グループ学習で机がガタガタなことです。机はなるべく高くそろえて、背の高さに合わせて背の低い子は椅子を高くするなど調整するとよいと思いました。ありがとうございました。

- とても有意義な時間をありがとうございました。分科会の時間がもう少しあったらよかったです。ありがとうございました。

- 今日、参加させていただいて、9年間の見通し、前期中期後期それぞれのブロックで目標を立てて取り組みことが大切だと感じました。大原提言も見せていだだき、ありがとうございました。9年間の集大成として素晴らしい発表だと感じました。今日学んだことをこれからに生かして行きたいです。

- 小規模校ならではの良さを再確認することができました。また小中一貫への移行についても、具体的にイメージすることができました。大変勉強になりました。お世話になりました。

- 大人になる科の集大成としての大原提言の取組、前期、中期、後期のそれぞれの特性を大切にしたブロック運営、見通しとつながりが意識され校内掲示の数々、自分ごととして学校運営に参画している保護者・地域の方々の姿など、数えきれないほどの学びがありました。瀧本校長先生をはじめ、大原学園の皆様が同じ方向を向いて学校づくり・地域づくりを進めておられることを肌で感じることができてよかったです。京都まで来た甲斐がありました。ありがとうございました。

- 初めて一貫校の全校サミットには数年前参加したことがあるのですが、小規模校でのサミットに初めて参加しました。全校合唱では学年を超えた美しいハーモニーに心が洗われる思いがしました。授業参観でもどの学年も笑顔があふれ、少人数であることをむしろ楽しんでいるようでした。本校の学園生は、少人数であることをデメリットとして捉えがちです。また、大原提言では、堂々とした発表で、プレゼンスキルがとても高いと思いました。歌ってくれたのもとても感動しました。自校で自分がこれから何をすべきか、見えて来たような気がします。ありがとうございました。

- 京都大原学院ならではの地域と一体となって進められている教育実践から、子どもたちと教職員が生き生きと主体的に取り組んでいる姿が見られ、驚かされました。また、普段から教職員の皆様の研究の成果が現れている公開授業・研究発表でした。加えて、ポスターセッ

ションや分科会で各学校の取り組みの成果や課題を交流することができたこと、各学校同士のつながりができたことが本サミットの大きな成果、開催する意義であると改めて感じました。そして、開催までの準備から当日の運営まで、京都大原学院の意気込み、「挑戦」し続ける姿に感銘を受けました。たいへんお疲れのことと思いますので、まずはゆっくりと疲れを取っていただけたらと思います。小中一貫教育小規模校全国連絡協議会の会員が一丸となって、歩みを止めず、共に挑戦していけたらと考えています。これからも、よろしくお願いいたします。

- 行き届いた運営で、内容もとてもよかったです。しば漬けも大変美味しかったです。ありがとうございました。

- お疲れ様でした。大原の子どもたち、そして先生方の頑張りに元気をいただきました。切磋琢磨していける関係でありたいと思いました。寒い季節になってまいります。どうぞご自愛ください。

- 大変お世話になり、ありがとうございます。学んだことを活かしていきたいと思います。

- 初めて参加させていただきました。とても学びが多く、貴重な体験となりました。地域、総出でサミットを運営されておられるお姿に、当に「里の力と学校で支える9年間の学び」が体現されていたように思います。本校は小中一貫校ではありませんが、一小一中校区です。9年間の学びを小中の教職員、保護者、地域と共有することが大切だと改めて気付かせていただきました。本サミットの運営にあたられました関係者の皆様に、厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

- 時間の関係で最後まで参加することが叶いませんでしたが、研究報告や授業の様子を見させていただき小規模校の特色を最大限に生かした活発な取り組みを感じ取ることが出来ました。学校だけでなく地域の皆さんと一緒に子どもを育てていく素晴らしさを共有できたこと大変ありがたく思います。

- PTAのみなさま、スタッフの方々、寒くなってきたこの時期に運営にご協力いただいてありがとうございました。学校周辺の和やかさや小規模校の安心感を感じることができ、参加してよかったです。ますますのご発展を願っています。

- 今回はじめてサミットに参加させていただきました。以前に大原提言を拝見拝聴させていただきましたが、改めて他の実践もお聞きして、大原という里の力で子どもたちはここまで育つのだなと感銘を受けました。準備や当日の運営等、お疲れ様でございました。貴重な場をご提供いただき誠にありがとうございました。

- 非常に素晴らしい発表会でした。ありがとうございました。

- まず、子どもたちの合唱に感動し、涙が出そうになりました。大原提言、昨年度も聞かせていただきましたが、それぞれが取り組んだことを堂々と発表し、質疑応答とにも答え、今後にいきる素晴らしい経験だと思います。盛りだくさんの1日で、分科会の話をもっと聞きたかったですが、目一杯のスケジュールだったので仕方ないのかな。とても充実した1日でした。ありがとうございました。しば漬けも美味しかったです。

- すばらしい機会をいただき、素敵な発表や提案をいただき、本当にありがとうございました。児童生徒の皆さんに、素晴らしい発表でしたと、お伝えください。

- 全校合唱はとても感度しました。また、たくさんの地域の方々が運営に携わっているのが印象的でした。分科会でも地域の方がグループ協議に参加されていることに驚きましたし、貴重なお話が聞けて勉強になりました。ありがとうございました。

- 大原学院の里の力が、小中一貫を支えていて素晴らしいです。

- 勉強になりました。ありがとうございました。

- 小中一貫校の継続、発展が難しい中で、経年変化の中で、熟成して行き、子ども達が伸びている姿が素晴らしい!教師も生き生きしていて爽やかだった。研究報告もとても良かった。お疲れ様でした。

- とても勉強になりました。所属校が大原学院さんと同規模の学校です。少人数だからできることを実践し、メリットを最大限に子どもたちに還元していきたいと強く感じました。アイデアと元気をいただきました。また、PTAの方、地域の方との関係がとても力強い仲間でいらっしゃることが素晴らしいです。参加させていただき、本当にありがとうございました。

- 貴重な機会をいただき、小中一貫教育のすばらしさを実感することができました。大変貴重な機会をいただきました。ありがとうございました。

- 小中学校の良さはもちろんですが、課題も共有することができて共有することができて良かったです。また、全校合唱はとても良かったです。そして、しば漬けやジュースなどからも地域の魅力がうかがえました。ありがとうございました。

- 初めて参加しましたが、会の初めから終わりまで、学びが多い日でした。どの方も笑顔で挨拶をしてくださり、まるで自分の地元に帰ってきたような感じがしました。心温まるご対応に感謝いたします。もっともっと時間があればと帰るのが名残惜しくなりました。サミットに関わって多くのご準備をされてこられたと思います。本当にありがとうございました。3・4年生のしば漬け、食べるのが勿体無いので、もう少ししてからいただくことにしたいと思います。ありがとうございました。

- 地域の方と学校とが一体となった今回の運営に感服しました。とてもすばらしかったです。PTAのカフェでいただきました紫蘇ジュースとお菓子は、大満足でした。すべてにおいてすばらしかったです。また来年も参加させていただきたいです。ありがとうございました。

- 学校と保護者、地域が一体となり、子供たちを育てていこうという思いが伝わってきました。地域性を生かした小規模校ならではの一貫教育、これからの取り組みに向けてヒントをいただきました。本サミットの開催にあたり、さまざまなご準備などをされたと思います。ありがとうございました。

京都大原学院 紹介パンフレット

第1回 小中一貫教育小規模校サミット in 大原 2015 ご質問に対しての回答 報告

参加された皆様の「関心のあること知りたいこと」を 京都大原学院教職員全員で出来る限り議論し、

また 奈良教育大学教授 小柳和喜雄先生のご助言をいただき、回答させていただきます。

小中一貫をすることによって生じる 新たな取組への不安

●職員室は一つか二つか?

一つです。前期ブロック・中期ブロック・後期ブロックの島に分かれています。職員室が一つであることで、小学籍・中学籍の先生が普段から気軽にコミュニケーションがとりやすくなり、授業の打ち合わせがしやすくなっていると思います。

●どのように小中の先生が結びついていくか?

一つの職員室で3つのブロックに分かれて教職員の席を設けています。毎朝、職員打ち合わせ後、ブロックでも打ち合わせを行っています。施設一体型の一貫校であるため、同じ子どもたちを全員で育てるという意識で、当たり前のように活動するので、

結び付きは分離型一貫校に比べて深いと考えます。9年間を全員で協力し育てるという意識から、協調性も高まり、小学校・中学校のシステムの違いをカバーできていると考えています。

●職員の共通理解、協働体制が難しくないか?

毎朝の職員朝礼、ブロック単位で連絡を通して、連絡事項は把握できます。また、ブロック会議、ブロック長会議を定期的に行うこと、職員会議でブロックからの報告を設けることで、大体の動向は把握できると考えます。その他に、企画委員会、生徒指導委員会、総合育成支援教育委員会、学力向上委員会などの特別委員会を設け、小学籍、中学籍分け隔てない共同体制をとっています。学院生との関わりにおいては、毎日縦割り掃除を行うことにより、ブロック以外の学院生ともコミュニケーションが生まれ、日々、全教職員で全学院生を見守り育てる体制が自然にできています。

●小学校の授業の強みと中学校の授業の強みをどう融合させるのか?

例えば理科では、T1として中学籍の教員が専門性を生かして授業を組立て進めていますが、一日を通して観察しなければならないことがある単元(太陽の動きを調べたり、一日の気温の変化を調べたりする単元)については、小学籍の教員がT1になり授業を進めていくことがあります。また、小学校でおさえなければいけない知識や用語などを把握しているのは小学籍の教員なので、ワークシートを作ったり、単元のまとめを担当して確実に学習の定着をはかったりすることもあります。中学籍の教員の専門性プラス、小学籍の教員の小学生の発達段階にあったきめ細かい授業を融合していけるように進めています。教科・単元によっていろんなパターンがあります。

●校内研修の際には、どのような視点で話し合われるのか?

中学籍の教員も教科を問わず、全員が研修で話し合えるように、主に今年度、研究していることについての視点で話し合っています。(今年度であれば、やる気スイッチをONにすることができたか。アクティブ・ラーニングなど)また、どのような視点で授業を見ればいいかが明確になるように、指導案に授業の視点を書くようにしています。

●小中一貫教育を実施することで自己有用感は向上したのか?検証はどのように?

「ブロック制(前期・中期・後期)での学校生活」と「1~9年生の縦割りでの活動」により、学院生は自分の成長の過程を意識する場面を多く持っています。各自が次のブロックへと進むまでにどのような自分になっていたいのかを思い描いています。そして、そのことを考えられる各学年の役割分担もあります。また、縦割り活動の場面では下級生に様々なことを教え、上級生がリーダー役を務めます。自分が果たしている役割を意識する中で充実感を得ていることが、学院生の会話や作文などから伝わってきます。これらの過程で、学院生の自己有用感も育まれていくと考えています。全国学力学習状況調査の生徒質問紙においても、全国に比べ、自己有用感の項目は非常に高い数値が出ていました。

●6年生の最上級生としての自覚は?卒業式は?

6年生では中期ブロックをつなぐ学年として意識付けがなされており、次のブロックリーダーとして7年生をサポートし、送り出すことを意識づけしています。中期では7年生を送る会をブロック卒業式として位置付ける方向で進めています。学校全体の卒業式に関しては9年生のみ行い、全学院生で送り出すという流れになっています。ただし、6年生での卒業式は立志式として行い小学校課程の卒業証書を渡していますが、ブロック制の流れと学院生や保護者の思いとして違和感があるのも事実です。今後、立志式の在り方を考えていく必要があると感じています。

●児童会、生徒会の取組は?

児童会と生徒会を1つにして児童生徒会として取組を行っています。5年生から9年生が児童生徒会員として各委員会に所属しています。5月には「1年生を迎える会」6月には「児童生徒総会」10月には「本部役員選挙」3月には「9年生を送る会」などの取組を行っています。また、2ヶ月に1回、お昼休みに「エンジョイニコニコタイム」という全学院生(1~9年生)でゲームを楽しむ行事を行っています。全学院生での交流の場をもつことと、担当の委員会の企画力・運営力を培うことをねらいとして行っています。

●教師の多忙化はあるのか?

開校7年目を迎え、小中一貫校立ち上げに伴う多忙化は ほぼ鎮静化していると感じられます。ただ、一貫化によって新たに加えられた行事や、小規模ゆえ全校もしくはブロック単位で参加する行事が少なくないため、行事の精選は今後の検討課題です。また、小中の教員によるTT授業の打ち合わせの時間がとりにくいという悩みもあります。例えば、小学籍の教員と中学籍の教員が放課後に教材研究をするときに、中学籍の教員が部活動の指導等で職員室におらず、放課後の遅い時間から打ち合わせをすることがあります。このことは、児童生徒会指導の打ち合わせにおいても同様です。

小中一貫で進めている取組の詳細、また具体的内容と関わって

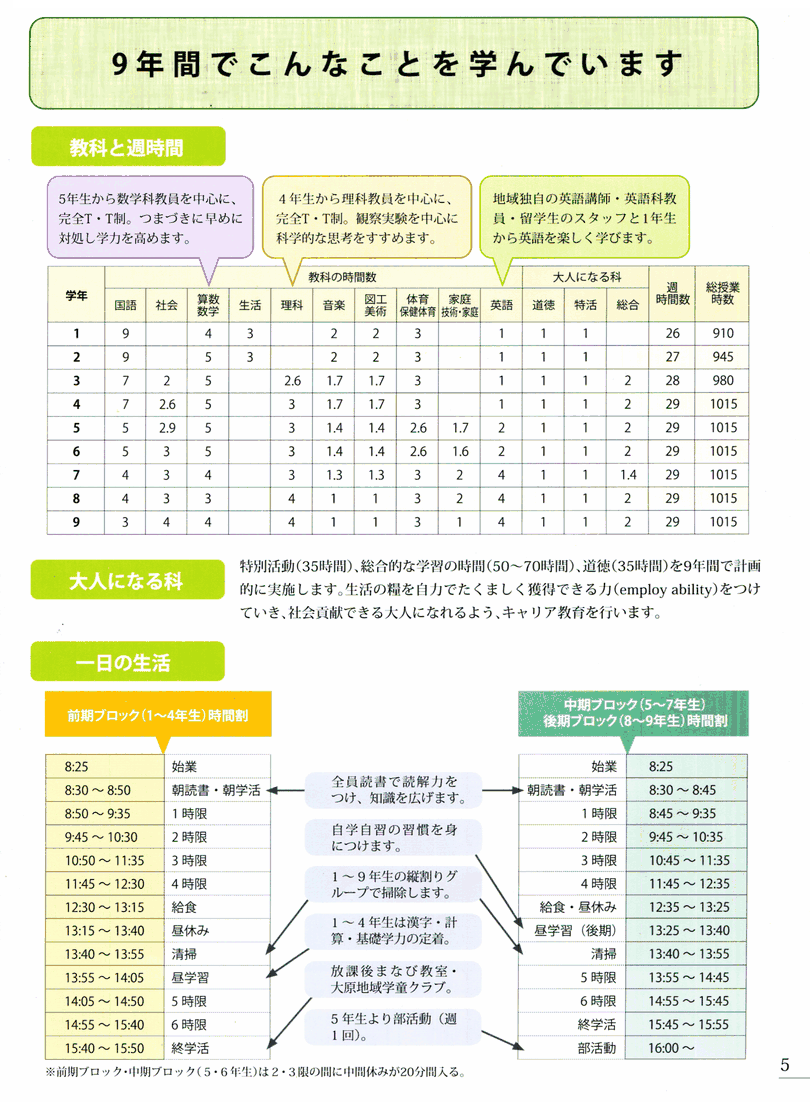

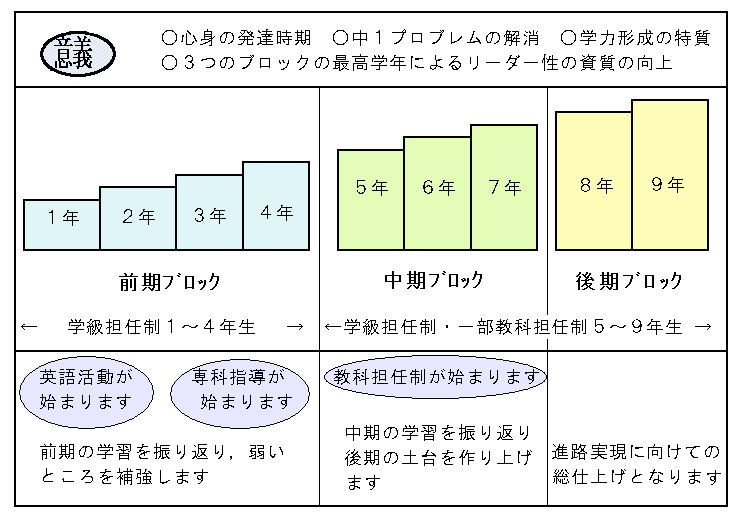

●45分と50分をどう擦り合わせているか?

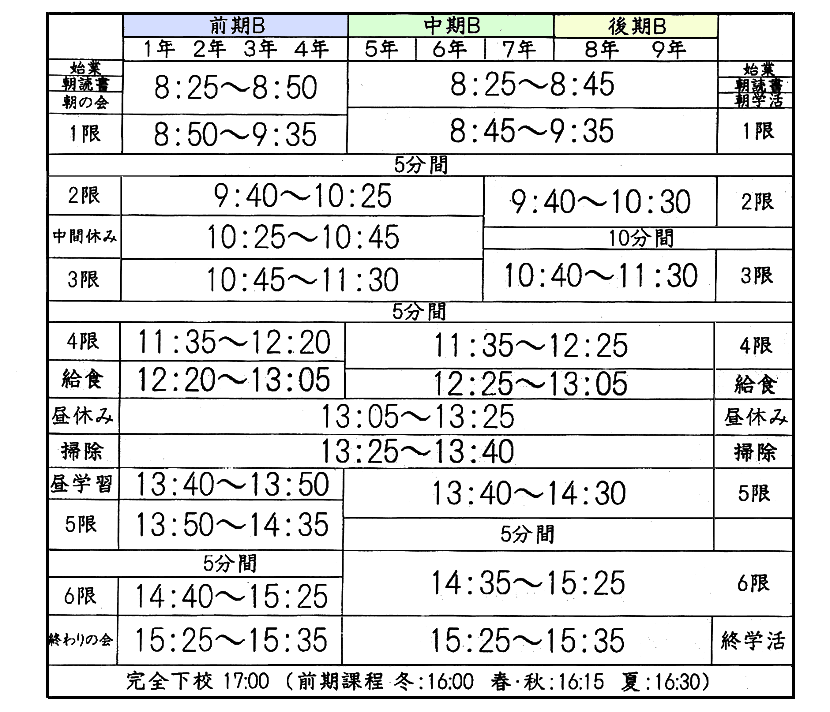

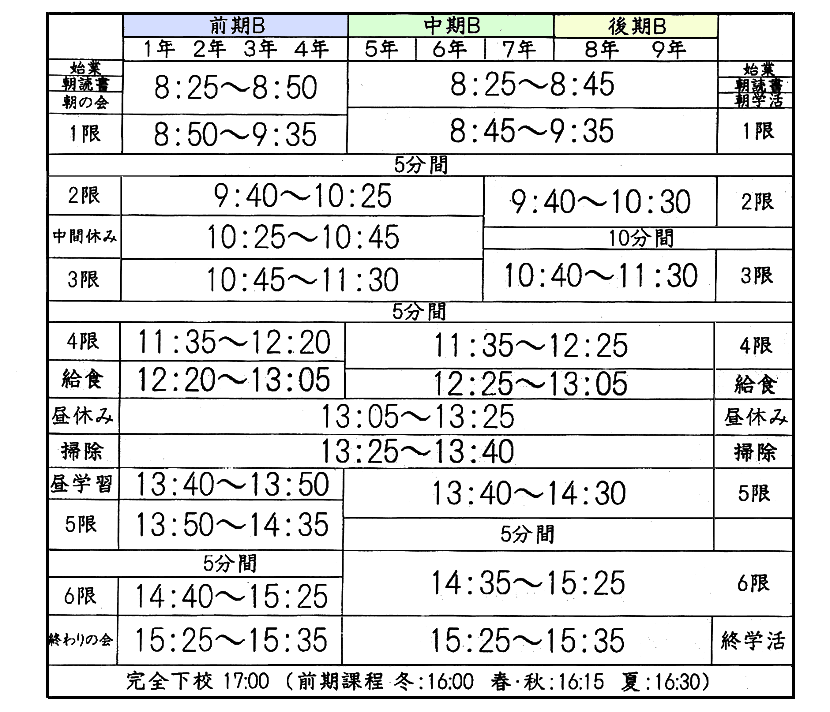

本校はブロック制を大切にしているため学習時間についても、前期ブロックは45分を基準とし、中期ブロック、後期ブロックは50分を基準としています。また、中学校籍の教員の入り込み授業の関係もあり、校時と校時の間は10分休憩としています。しかしながら、5・6年生にも中間休みを確保したいという思いから、5・6年につきましては2校時と3校時に限り45分授業としています。校時表をご覧いただきますとお分かりいただけるかと思いますが、他校に比べ放課になる時刻が遅く、子どもたちの拘束時間が長いことが懸念材料ですが、その他1~9年生の給食や縦割り掃除の実施、中間・昼休みの確保等を考えますと、今の校時表に代わるものはないと思われます。

●連携した授業(中学校の先生の入り込み)に時間はどう確保するのか?

前期ブロックでは1・2年は英語、3・4年は英語・理科で、5年は英語・理科・算数・図画工作・体育で(家庭科・書写は専科)、5・6年生はプラス社会科で中学籍の教員が授業に入り込みT1もしくはT2で授業を行っています。中学籍の教員の入り込みがある授業に関しては、教務主任(中学籍)が1~9年までの時間割を組んでいます。実際に授業を進めるにあたっては、中学籍の教員と小学籍の教員との間で、簡単でも短時間でもいいので、単元に入る前、また単元途中も 話し合いながら授業を進めていくことが大切になってくると思います。

●体育祭、運動会のあり方?

運動会は9学年を縦割りの3グループ(赤・白・青)に分けています。3グループは、走力や運動能力、男女数だけでなく、リーダー性、人間関係、兄弟姉妹など、様々な条件を考慮して決めています。また、上級生が活躍できる場面として、縦割りブロックの中でリーダーシップが取れる場面を用意しています。

●カリキュラム編成が難しいのでは?途中から見直しが可能か?

指導のカリキュラムは京都市の指導計画に基づいて行っています。特別にシラバスをつくって指導しているのではなく、各学年の指導内容を知って、今の学年ですべきことは何かを考えています。その基本としては、研究授業を行う際に単元のつながりを9学年見通して計画を立て、本時では何をおさえ何を考えるのかの研究を行っています。そして、その指導案をストックしていくことで、どんどん各教科、各単元のつながりを明確にし、普通授業にいかせるように進めています。

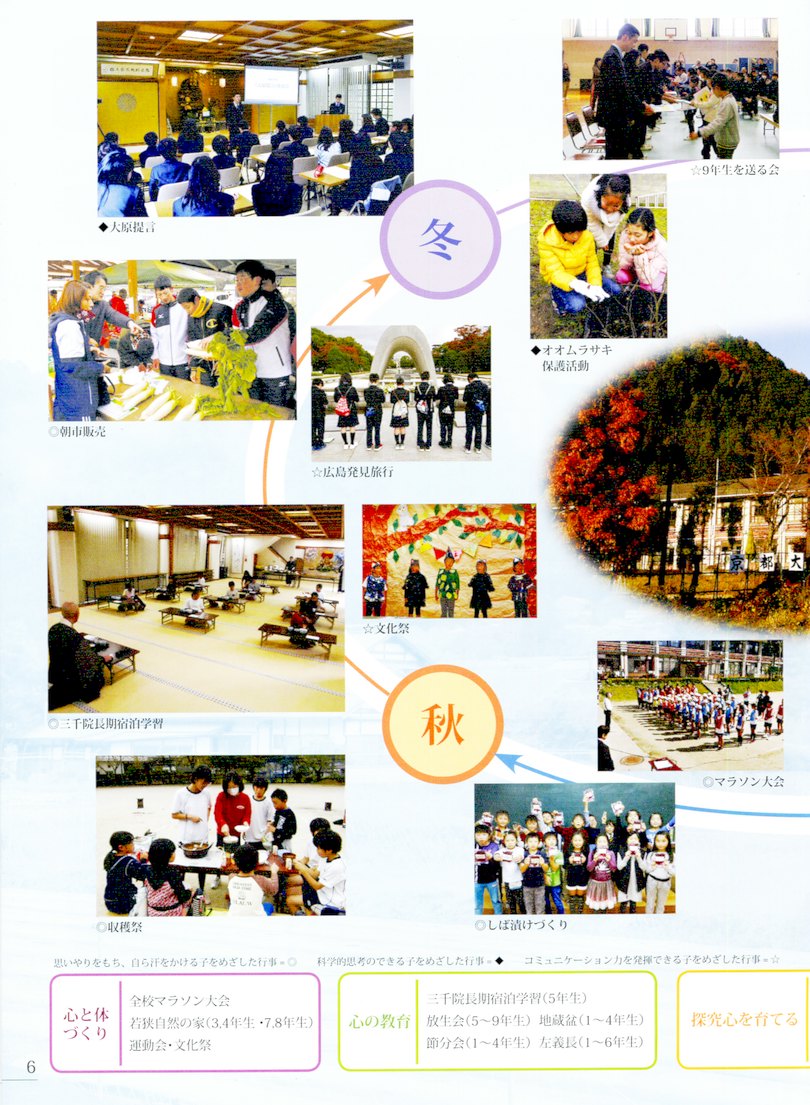

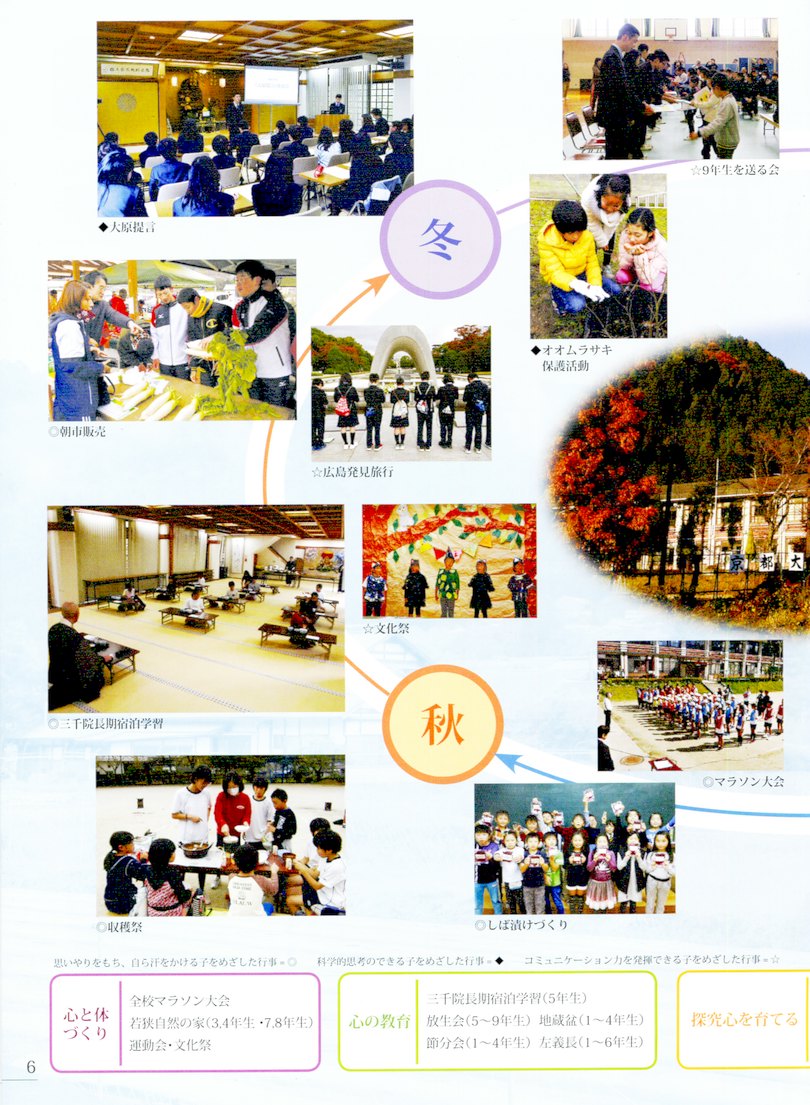

●行事の工夫は?

やり甲斐、工夫のし甲斐のあるところであり、悩みどころでもあります。各学年の特性に応じた力を存分に発揮させてやりたいし、行事全体のバランスも考えなければなりません。(特に時間の調整は難しい。)複数学年が混ざった行事や、全学年縦割りグループでの行事については、上級生をリーダーとして活動させる要素も必要になります。この部分がうまく機能すると、上級生の目に見える変化が得られるため、各ブロックのリーダー学年(4、7、9年生)が活躍できるように行事が組まれています。また、三千院や寂光院などの地域の支えが加わっていることが多く、学院生たちは大人の目が多い中で、地域のことを考える機会を持ちながら、様々な地域行事を経験できています。

●4年でリーダーになった子どもがミドルになったときのモチベーションは?

4年においては前期ブロックをリードしなければいけない、という責任を感じながら活動しています。5年からは中期ブロックになり、標準服を着用するというのも大いに意識付けに役立っています。中期ブロックでは新たにリーダーとなる7年生の姿を目標にしていきます。

●3・5・6年生の目標が持ちにくいのではないか?

各ブロックの位置づけから、3・5・6年生が責任感や緊張感を持ちにくいことはあると思われます。しかし、それが表面化して当該学年の意欲などの低下が目立つことにはつながっていません。3年については次期ブロックリーダーとしての意識づけとして、4年生といっしょに活動させることで、ブロックリーダーとしての姿を学ぶようにしています。5年生については標準服を着用することで、中期ブロックとして、心身ともに新たな気持ちで臨めるよう配慮しています。6年生については、7年生のブロックリーダーとしての姿を学びつつ、7年生をサポートする場面を「Mプロジェクト」(中期ブロックにおける学院生の自主的な取組)の中で増やしています。

制度化に関わること

●教員の免許(小のみ、中のみ)の問題はないか?

臨免申請により、中学校籍の教員が6年以下の教科授業を受け持つことは可能ですが、小学校はできません。これについては校内的な授業の相互乗り入れの壁になっているのも事実です。

小規模校だからこそ しなくてはいけないこと

●小規模校同士の交流は?

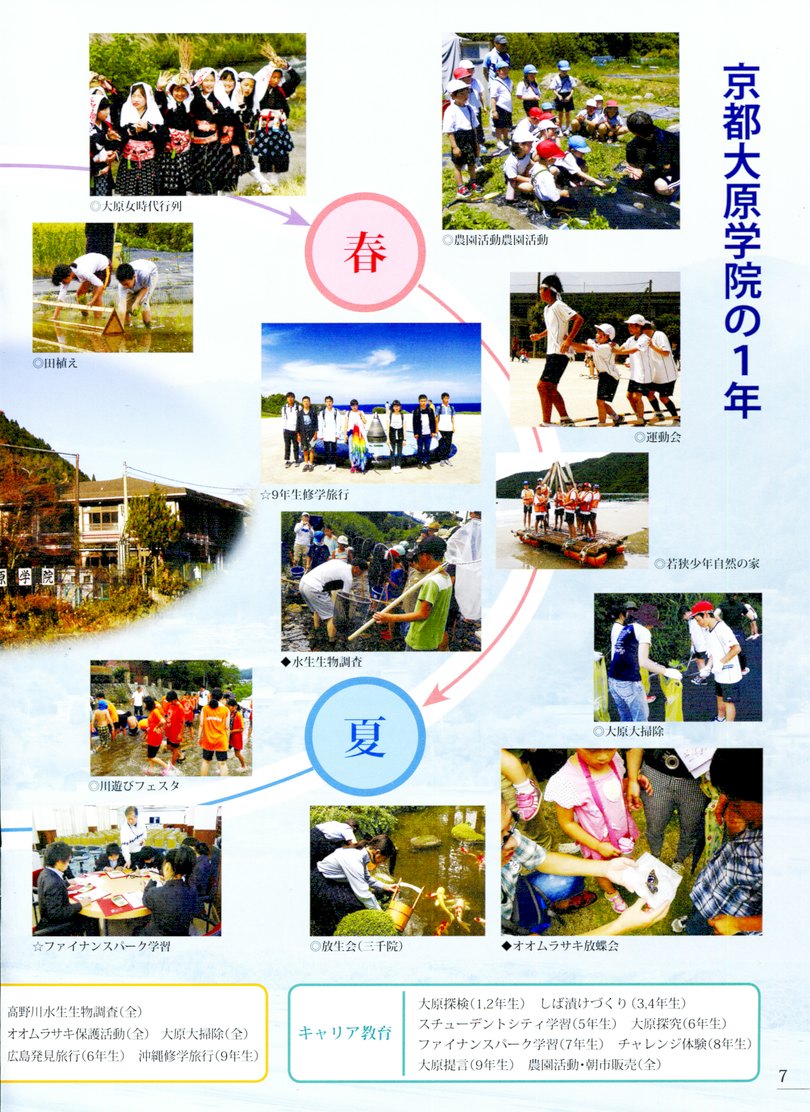

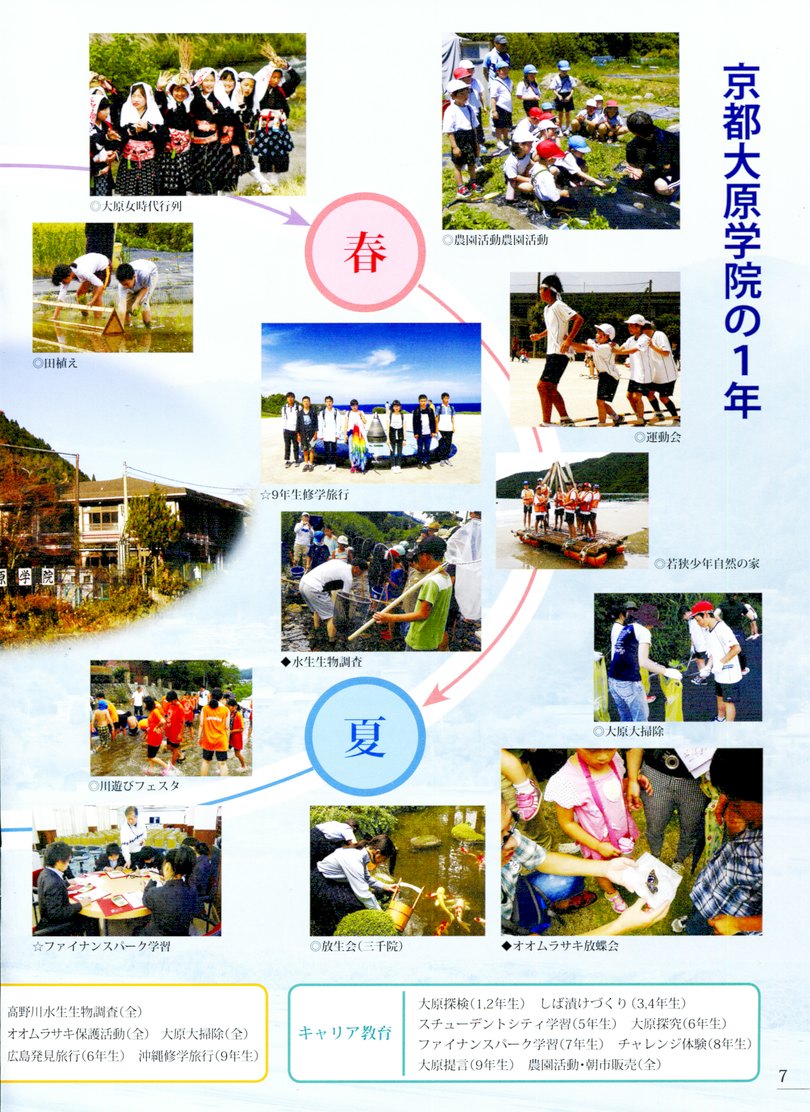

京都市内の小規模の小中一貫校との交流としては、花背小中学校とのかかわりがあります。他府県では、広島県廿日市市の宮島学園、奈良市の田原小中学校との関わりがあります。6年生の発見旅行では宮島学園の児童と交流し、校外学習では田原小中学校の児童と交流しています。9年生の修学旅行では沖縄の石嶺中学校と交流しています。現在は中規模校の石嶺中学と交流していますが、今後は沖縄の小規模の小中一貫校との連携を計画しています。

小規模校だから できること

●9年間ずっとこの体制で学んだ子は?

現7年生が京都大原学院1期生でもあり、本校としても、この学年が卒業する段階での検証が必要だと考えています。現7年生は、本校独自の行事には十分慣れており、1~9年生の動きを考えながら活動し、4・3・2制を意識して(9年間の見通しを持って)学校生活を送っています。一般校に比べて、上・下級生両方を見る力や、見通しを持つ力は育っていると思われます。

●ソーシャルスキルをどのように身に付けるか?

様々な学校生活の場面において身につけているように思います。特に、教科学習では問題解決学習を意識して取り組んでおり、少人数の学級での活動であるため、ソーシャルスキルをつけるための機会を多くとることができると考えます。また、地域に出て行う学習が多くある点も非常に効果的です。

大原のオリジナリティと関わって ( 施設一体型小中一貫コミュニティスクール )

●学校が地域に貢献できることは?

本校の地域には多くの行事(三千院での左義長や大根焚き・寂光院での地蔵盆など)があり、学院生が参加しています。運動会では江文神社の八朔おどりを毎年踊り、オオムラサキの保護活動も地域と協力して行っています。地域の行事に参加することで、地域のことをよく知ることができています。また、3年の社会科で地域のことを学び、総合学習でも地域の産業や野菜づくりを学びます。三千院のご協力により、5年生の長期宿泊学習も行っています。9年生の大原提言を9年間の集大成として、つねに地域とのつながりをもつことで、大原のことを愛し、大切にしていこうとする心情をもたせることができています。地域愛を育てることが、地域に貢献していることにつながっていると考えています。

●地域から学校にしている支援協力で特徴的なものは?

・雨、雪、夏の暑さ等天候に関わらず、毎日子どもたちの登校を見守っていただいています。

・5年生で実施する「三千院長期宿泊学習」は、地域の手厚いご支援、ご協力なくしては成り立ちません。自然体験活動の一つ百井登山では、子どもたちの安全確保のため地元の消防分団・駐在所・病院からの応援体制、地域ボランティアの方々による地元の食材を使った子どもたちへの昼食の準備等、大変お世話になっており子どもたちを見守っていただいています。また、子どもたちが規律・礼儀を身につけるため、三千院での写経や法話、食事作法や清掃等の体験学習も毎年快く引き受けていただいています。

・総合的な学習の時間や社会科、生活科の学習で、地域の学習や地域の伝統産業であるしば漬けづくり等様々な機会にゲストティーチャーとして関わっていただき、子どもたちが地域を知る上で重要な役割を担っていただいています。

・大原の地域の伝統を受け継いでいくため、運動会では八朔踊りや道念音頭を教えていただいています。

・しめ縄作り、リース作り、餅つき大会など子どもたちが楽しみにしている行事も地域の方々のご協力のお陰で毎年盛況に実施できています。

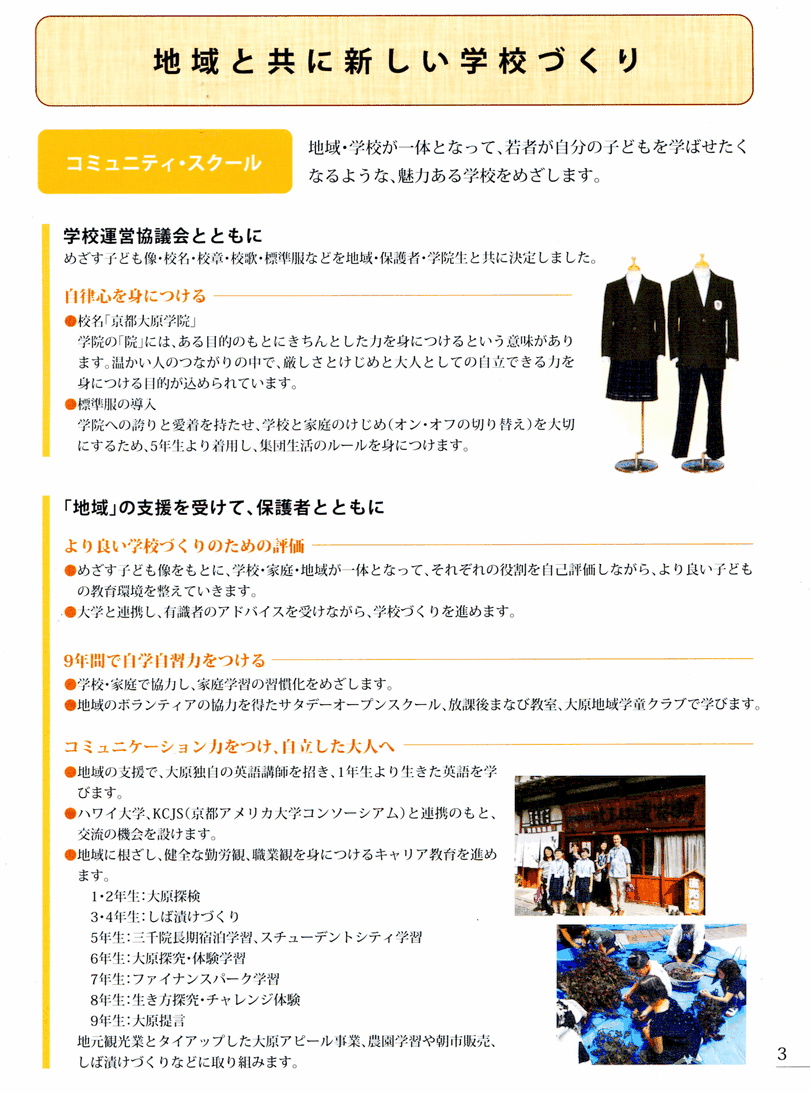

・毎年、三千院、寂光院、宝泉院、地域等から「子ども教学基金」としてご寄付をいただいており、その基金から9年生の修学旅行と6年生の発見旅行の経費の一部、英語検定や漢字検定の費用に使わせていただいています。また、本校の英語教育の推進のため、地域で外国人の英語講師を派遣していただき、学院生の興味関心を高め、英会話力の向上につながっています。

・学校・PTA・大原地域全体で協力して古紙回収に取り組み、その回収費を積み立てし、毎年新1年生へは儀式の時に着用するトレーナーを、新5年生へは標準服のブレザーを、新8年生へはネクタイ・リボンをそれぞれ贈呈して下さいます。

●保護者、地域の理解を得るための策は?

まずは、子どもたちの学力をつけることを第一に考えています。(話す力、考える力、あらゆる面において)そして、子どもたちの力が発揮できる場を設定し、その様子や成果をおたよりなどで積極的に伝えています。また、学校へ足を運んでいただき子どもたちの姿を見ていただく機会を増やすことも必要だと考えています。( 開かれた学校 )「すべては子どものためである」ということをしっかりと伝え、保護者や地域の方からの理解が得られるよう取り組んでいます。

●地域とのつながりは必須だが、必ずしも理解を得られるとは限らないのでは?

本校は地域の「学校を存続させてほしい」という強い願いから生まれた小中一貫教育校です。開校に向けて、“大原の大切な子どもたちのために”学校と地域の間で何度も話し合いがされました。今も学校運営協議会などを通して、地域との理解を深めています。学校と地域が子ども達のことを考え、話し合ってより良い答えを出していくことができると考えています。

●京都大原学院のコミュニティスクールとしての特徴は?

本校は 地域の教育センターとしての役割があります。小規模保育施設「小野山わらんべ」、子育て支援施設「ぴーちくぱーちく」、学童クラブ、「放課後学び教室」が同じ施設内にあります。0歳児から15歳までの学び舎になっており、教育活動も様々な場面でクロスオーバーしながら進めています。

小中一貫教育と学力向上

●小中一貫教育を実施することで学力は向上したのか?

小中一貫校として学力が向上しているかを検証する方法を探り、学院生一人ひとりの学力がどのように推移しているかがわかる資料を作成し始めたところです。学力の育成には、「基礎学力」(知識・技能を習得させる学習)と「学力における活用力」(思考力や判断力を深めていくための問題解決学習等)の二つの学習活動に同時に力を入れていくことが必要であると考えています。

?「目に見える学力」については「個人カード」を作成し、活用していきます。この「個人カード」には、教科ごとに全市共通の「ジョイントプログラム」「学習確認プログラム」での結果の数値を記入し、各教科の指導者が各学院生の指導の重点を定め、授業や補充学習の中で実践していきます。そして、数値の推移から成果と次の課題について考えます。

?「目に見えにくい学力」(人間力・社会力)については、パフォーマンス(発表・報告等)の内面(思考力・判断力・表現力)が育っているかを検証していくことが大切です。そこで、教科の学習や探究活動に用いることができるルーブリックを作成し、学院生のパフォーマンスの場面で、自己評価や他者評価を行うことに取り組み始めました。

●学力の伸び、定着は?

学年を構成するメンバーにより学力の定着度に変化はみられますが、前期・中期・後期ブロックの学力の定着は高いと考えます。その理由としては、10人前後という少人数学習による効果と、小中の教員が協力して指導するTT授業の効果だと考えます。学習に課題が見られた学院生も、伸びる時期を見据えながら、9年間の中で学力をきちんと身に付くようにしています。教師も複数学年を指導するため、くり返し定着させる機会を意識的に持てたり、スパイラルなカリキュラムを意識して先行的に指導も行うことができます。

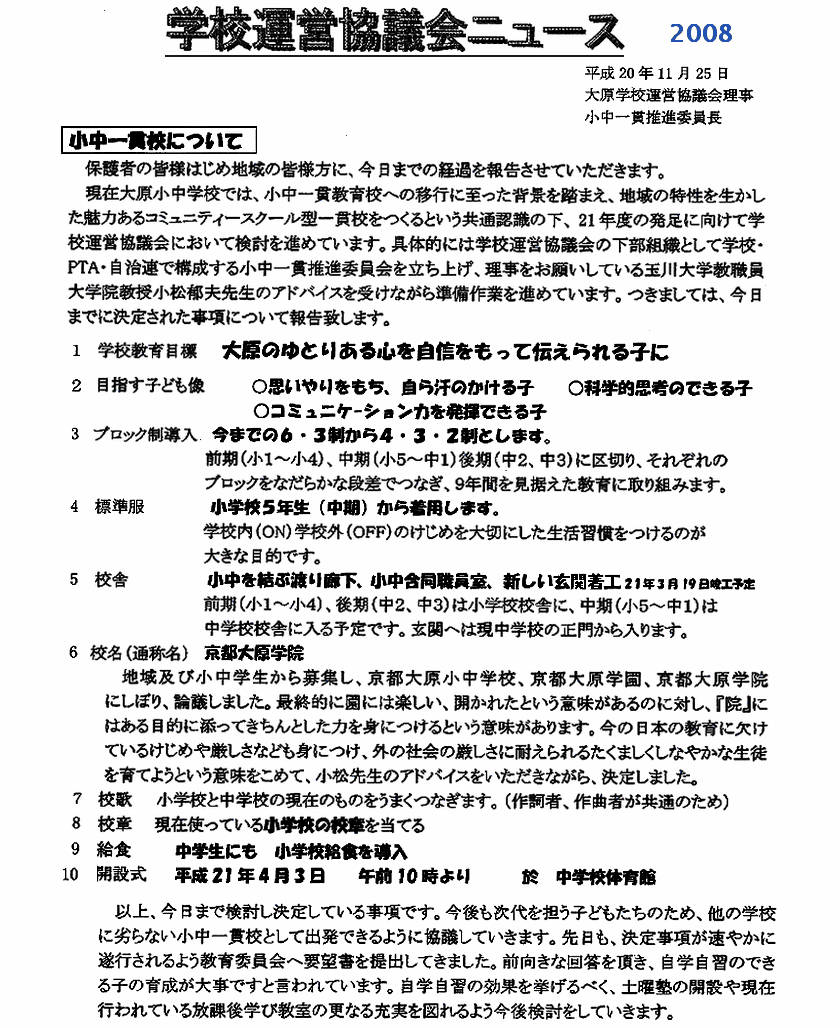

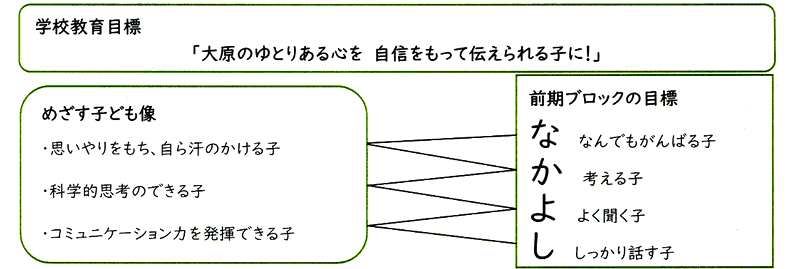

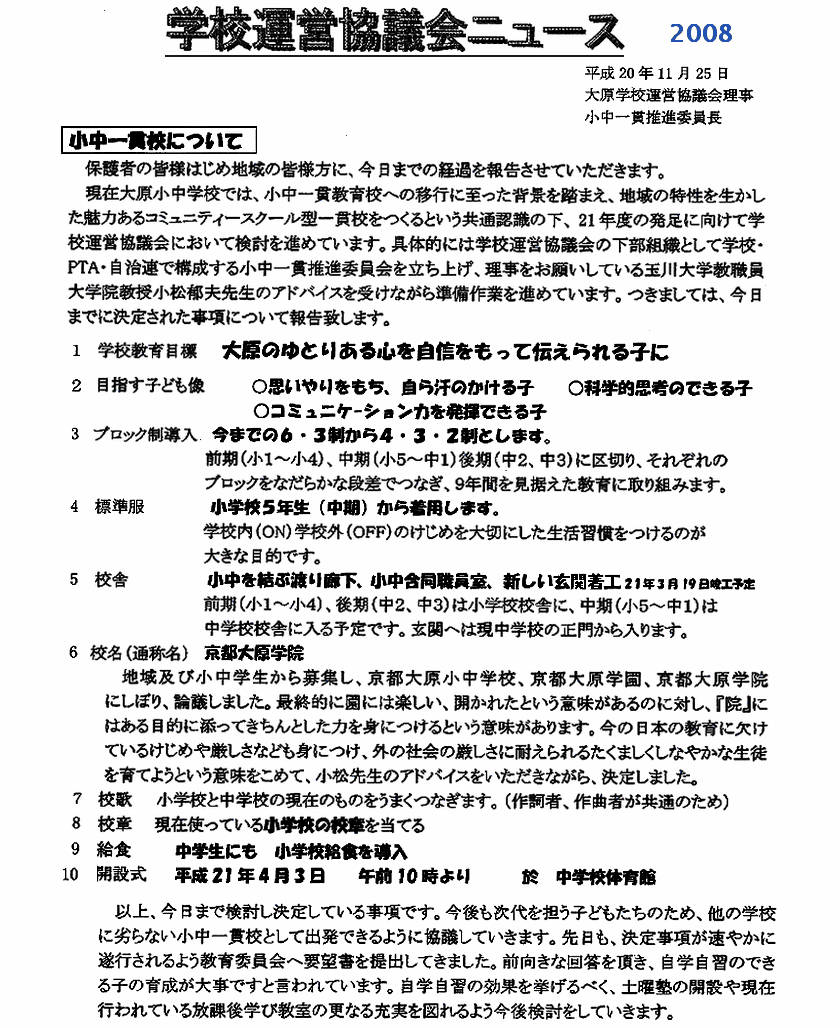

京都大原学院 教育目標

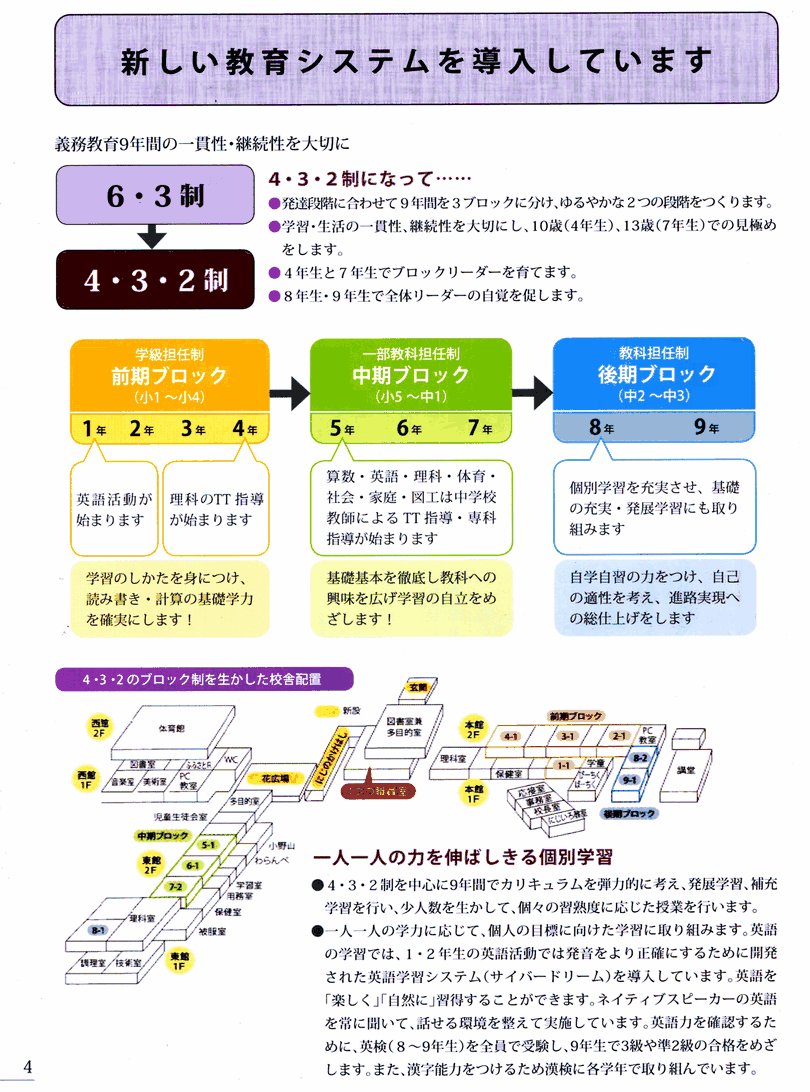

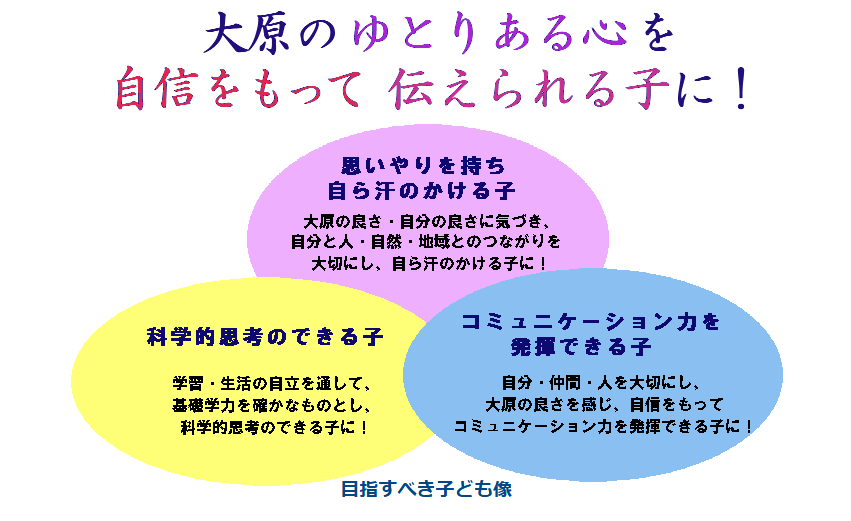

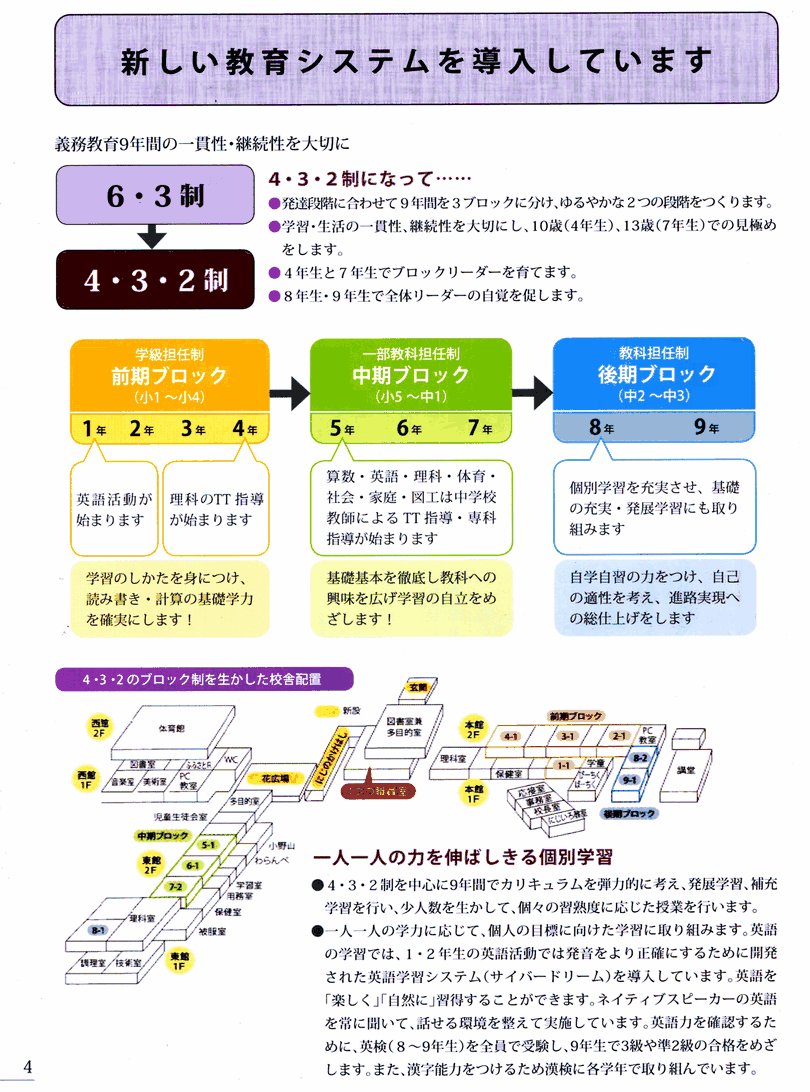

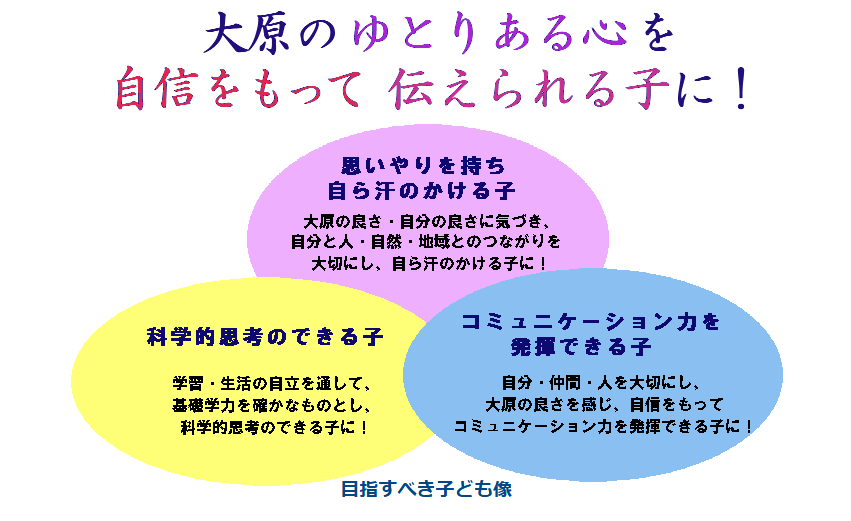

ブロック制の意義

義務教育9年間を4・3・2のブロック制に区分することは、心身の発達の変化・学力形成の特質・生徒指導上の課題の3点をもとに分けています。

心身の発達の変化については、小学校4~5年生頃より身体的な発達が加速化し、それに伴って心の発達も促されています。小学校5年生ころになると思春期を迎え、自尊感情の著しい低下が起こると言われています。自尊感情の低下は生活する上で意欲を欠くことになります。4年生と5年生では精神発達上、明らかにその差があります。

学力形成の特質については小学校1~4年は具体的思考、小学校4年後半頃より具体から抽象的思考への移行期となり、論理的思考に興味を示すようになってきます。8年生からは完全に抽象思考ができるようになります。

生徒指導面では、6・3の時に生じた中学校入学時におこるギャップ(小学校と中学校の違いなど)や教育環境の変化により、中学校生活になじめるまでに時間がかかります。そのため問題行動の増加、不登校の発生率増加・学習意欲の低下などが起こりやすくなります、大原小中学校として考えた場合は、このような中1プロブレムと言われることは比較的小さいが、小学校と中学校の違いは感じています。

したがって、義務教育9年間を意図的に壁を設定し、そのステップ段差を小さくして、5年生から教科担任制を徐々に取り入れ、学級担任制から教科担任制へのゆるやかな移行を図っていきます。また、今までは小学6年生と中学3年生がリーダーでしたが、ブロックごとの最上級生(前期4年生、中期7年生、後期9年生)にリーダーとしての自覚を促し、その資質の向上にねらいをおきました。

以上の点から義務教育9年間を3つのブロックに分け、9年間を見通した系統性・連続性のある小中一貫教育を実施し、確かな学力と豊かな心の育成を図ることをねらいとしています。

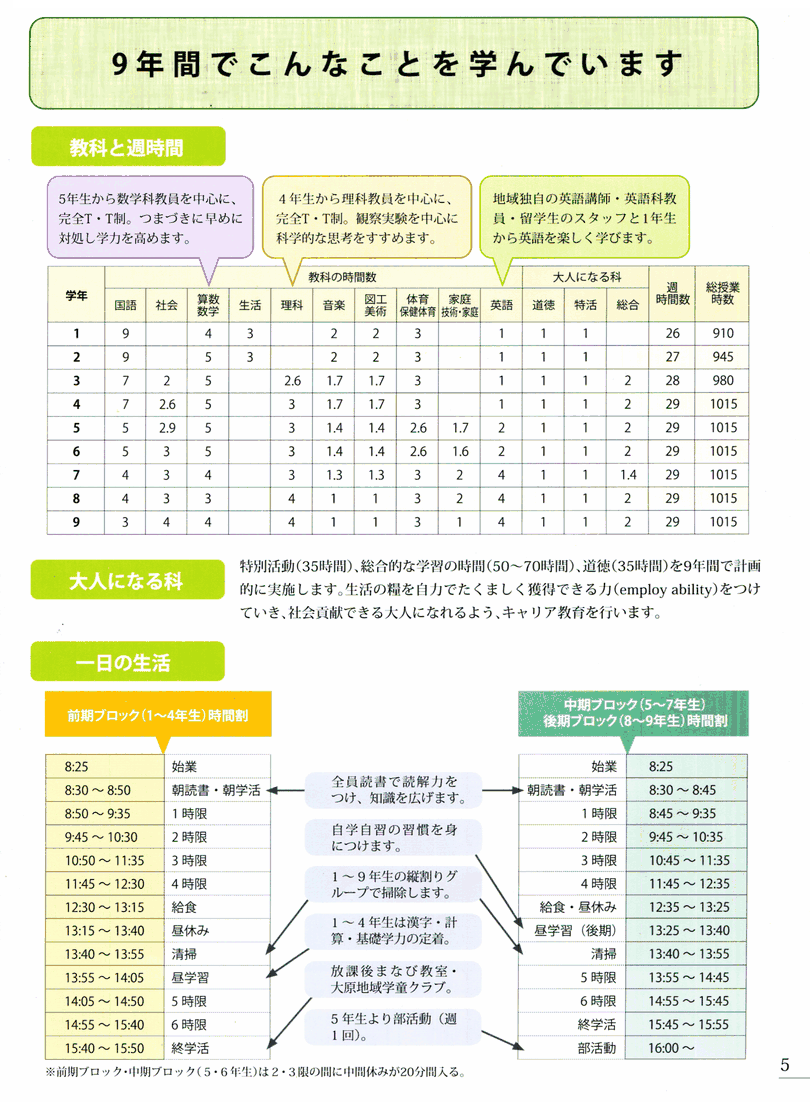

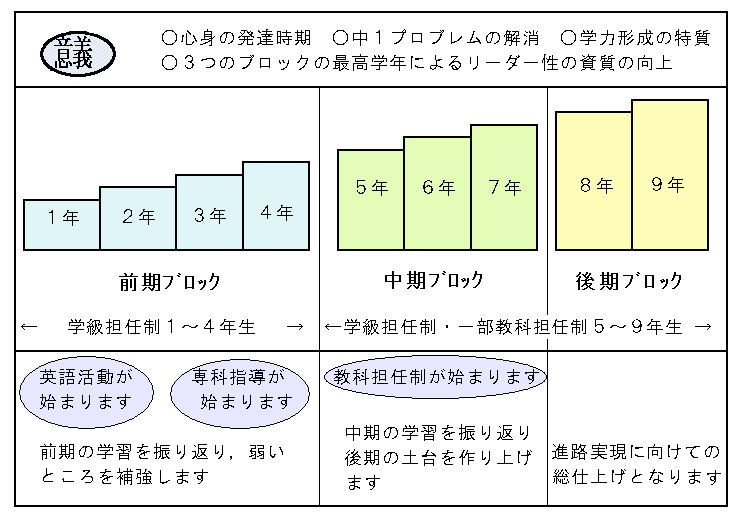

教科担当

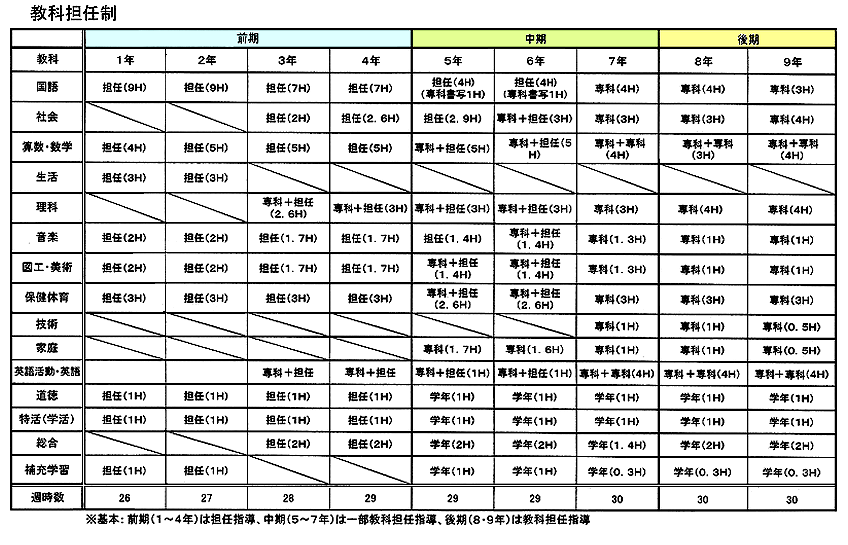

校時表

地域に根ざし、隣接の立地を生かした小中一貫をめざす教育

大原は京都市の観光行政でも"里の風景"保存地区と位置付けられ、名刹三千院、寂光院他の観光名所を有し、主に観光と農業での立地を図ろうとする地域である。しかし、それゆえに市街化調整区域による住宅建設制限があり、近年、若年層の流出が著しく、特に30,40代の小中学生の保護者層の人口が極端に落ち込んでいる。このため、小・中学校の小規模化にも、拍車がかかっている。こうした地域の課題を踏まえ、隣接であることを生かした小中一貫教育を核として、地域の様々な二一ズに応えた学校づくりを進めたい。

《小中一貫プランⅠ 学カの充実 》

(1) 教育課程内

育てたい児童・生徒像を小・中合同で協議し、「9年間の学ぴの連続性」を考えて、教科指導の充実と、小中の人事交流を図る。現在実施している英語・家庭科・体育の他、他教科にも教科担任制を計画的に入れていく。また、児童生徒の個々の学力の課題を把握し、小中教員の情報交換を図る。更に、学力向上に向けての小中合同授業研究・課外学習の違携・共通テーマを設定しての合同研究体制を作っていく。また、9年間を通しての諸検定(漢検は既実施・英検など)他、健康・体力作りの段階的指導を考えている。

また、総合的な学習において、中学校での栽培・交流・環境のテーマと小学校の取組を整理し、9年間での「地域に根ざしたキャリア教育」として、一貫性を持ったものにしていきたい。

(例 教育ファームでの生産活動。野菜・柴漬づくり→朝市での販売→地場産業の研究

高野川水質検査・水生生物の調査→環境学習他→NP0法人"大原里づくり協会"環境部会との連携。

キャリア教育→観光保勝会との連携

H18→出前授業中学校より小学校へ各教員1回、出張授業通年英語3,4,5,6年

H19→出前授業中学校より小学校へ各教員3回、出張授業通年英語3,4,5,6年、家庭科5,6年、保健体育4年

小学校研究発表に向けて中学校教職員の支援、諸検定の実施 漢字検定現在小中合同実施(希望者)

H20→教科担任制算数5.6年、家庭科5.6年、英語3.4.5.6年

出張授業 通年 国語、社会、理科、図工、各1学年 合同授業研究会(全体会各ブロック1 計3回)(ブロック別計6回)

小中合同研究発表会の実施11月14日(予定)全学年公開授業

諸検定 漢字検定、英語検定、算・国全国標準テスト、学習確認プログラム ジョイントプログラム、全国共通学カテスト

各教科ごとに9年間を通してつけたい力(到達日標)を具体的に掲げ、そのための指導法を検討する。

各教科の小中の指導内容の全体像をつかみ、むだな重複を避け、効果的なスパイラル学習は取り入れて、9年間のカリキュラムを作成を完成する。

(2) プログラム教材を使った課外塾

少人数でありながら、個人の学力差は大きい。明日の大原のあり方を考え、伝統文化を支える人材育成には、少なくとも、指導要領に示される学力はどの子にも保障することが必須である。一人ひとりの学力に応じ、基礎学力の充実・発展を図りつつ、自学自習という学習形態の中から、自立した学習習慣をつけられるプログラム教材を考えたい。こうしたプログラム教材を"9年間の学びの連続性"の中に組みこむことで、より高い学習効果が期待できる。

とりあえずのプランは帯時間の「計算タイム」から出発し、軌道にのれば、小学校での"放課後学び教室"や中学校での課外学習に組み込むプロセスを経て、将来的には、教育課程内での位置づけも実現できるよう考えていきたい。なお、現段階では学校側のプランであり、適当なプログラム教材を提供してくれる相手との交渉は、今後を待たねばならない。

学力の充実のため小中合同の学力向上委員会設置、(京都市学カ定着調査結果分析、全国共通テスト結果分析他)

帯時間学習の効果的利用法を検討

《小中一貫プランⅡ 小中合同給食 》

現行での中学校の「選択制給食」から小・中の全児童、生徒が小学校の給食を食する

(1)食育の促進

地域的には3世代家族が多く、生徒のお弁当や日々の食事には、比較的手をかけているが、コンビニエンスストアーの普及や共働き家庭の増加などもあり、食生活に関しての意識が最近大きく停滞している。また、中学生の塾通いも含め、大家族でありながら、「孤食」や「個食」、更には朝ご飯などを「欠食」している実態もある。こうした魏状の中で、成長期の心身発達はもとより、一生を見通した健康な体づくりを意識して、自らの食生活を振り返り、健康を保つために、どのような食事をしたら良いかを考えられる児童・生徒の育成を日指す。

また、保護者はもとより、地域にも理解を求め、JA女性部他、"地域ぐるみでの食育"への取組を働きかける。

(2) 総合的な学習での取組

小中共に10数年前から教育ファームでの活動があり、現在も中(野菜・花)小(米・野菜)などの栽培活動を、総合的な学習の一環として取り組んできている。こうした野菜・米を給食に活用したり、献立作りに生徒のプランを一部取り入れるなど、さまざまな複合的な取組が考えられる。

H18→合同給食会1回実施

H19→合同給食会5回実施

H20→小中合同給食の実現をめざす合同給食会実施

《小中一貫プランⅢ 合同行事の実施 》

(1) 学校行事

平成15年度より合同運動会、17年度より合同文化祭が実施されてきており、更に合同化が進んだのは、日曜参観、自由参観の同日開催、町A行事の共同開催などである。運動会での縦割り集団での活動などで、日頃見られない中学生のリーダーシップの発揮など多くの成果が見られる。

合同行事

H18→運動会、文化祭(学芸会)、スケート教室

H19→運動会、文化祭(学芸会)、スケート教室、大原大掃除、不審者対応避難訓練

地震対応避難訓練、休日参観、親睦ソフトバレーボール(PTA行事)

H20→収穫祭児童・生徒会活動

(2) 地域行事

地域に多くある伝統行事について、「心の教育」の一貫として、また、地域文化を知り、大切にしていくために、小中合同で参加を促していく。(三千院:放生会、観光保勝会:大原女まつり、江文神杜:八朔おどり他)

H18→花まつり、大原女まつり、放生会、八朔おどり、敬老会、節分会、社協グランドゴルフなど

H19一花まつり、社協グランドゴルフ、大原女まつり、八朔おどり、合同敬老会節分会など

H20→左義長

《小中一貫プランⅣ 合同部活動の実施 》

小学校高学年を対象に中学校の部活動への参加を呼びかける。昨年度後期以降、実施している。これにより、中学校の少人数化を補い、小学生にも中学校生活での目的意識を育てる一助とする。更に中学生による小学生への指導の中で、中学生の自覚をも促したい。

H18→11月より合同部活動実施毎週火曜日

《小中一貫プランⅤ 教職員の連携体制 》

(1) 月1回程度の小中教職員による合同職員会議、合同研修会の実施、定例的な分掌会

(2) 9年間の学習面、生徒指導面の個人カードの作成。必要に応じての情報交換

(3) H20年度末には合同職員室の設置

H18→年2回の合同研修会、合同行事前の担当者打ち合わせ、数回の小中三役会議。

H19→月2回の合同研修会及び合同職員会議、合同運営委員会、月1回の定例担当者会議、必要に応じての小中三役会議、必要に応じての係別打ち合わせ

H20→月1~2回の合同研修会及び合同職員会議、合同運営委員会、定例三役会議、定例教科会

《小中一貫プランⅥ 特別教室の共有化 》

小中の理科室、音楽室、調理室、被服室(家庭科室)、図書室、コンピュータ室などの共有化を図ることにより、空き教室の確保ができる。(体育館、プール、運動場などの共同使用)

空き教室の地域開放→放課後学び教室、他 図書室の地域開放など

《小中一貫プランⅦ 学校運営協議会の設置 》

企画推進委員会を中心に学校行事や学校の諸活動、地域行事などを地域、教職員で相談しながら運営を考える。大きな柱として

(1) 学習・交流部会(学習補助、図書館、地域の歴史と伝統文化の学習、習字、絵画、読み聞かせ、古文書研究他)

(2) 安全部会(子ども見守り隊 登下校パトロール他)

(3) 環境・栽培部会(高野川水質調査・水生生物・ごみ調査・里づくりへの提案他)

(4) 伝統文化部会(八朔踊り・大原女まつり他)。

《小中一貫プランⅧ 経済産業省産学連携によるキャリア教育への取組 》

~「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」~

京都高度技術研究所のコーディネート

(1) 小中学校による「里山通信社」をつくることにより、地域からの発信

リビング京都新聞社、FM京都とのタイアップ

(2) 和歌山県の小中学校と観光という視点からの地域交流

(3) 京都商工会議所から『京都検定をめぐる話』を聞き大原検定の改定に役立てる など

H20→キャリア教育としての大原紹介 大原観光保勝会とのタイアップを模索

《小中一貫プランⅨ 大原里づくりトライアングルヘの協力事業 》

H19→オオムラサキの幼虫捕獲、保護、エノキの植え付け他、ヒガンバナの植え付け、保護

高野川水質調査、水生生物調査(京都大 竹門先生指導)

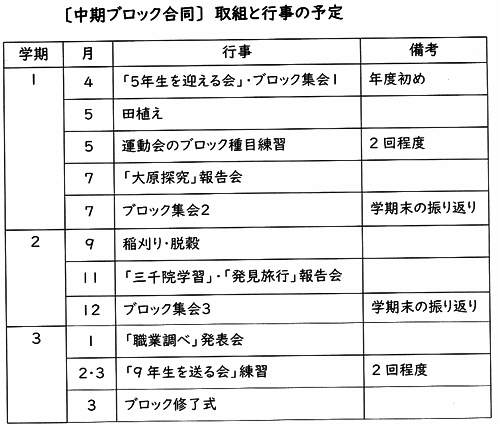

ブロックの取り組み

前期ブロック(1~4年)の取り組み

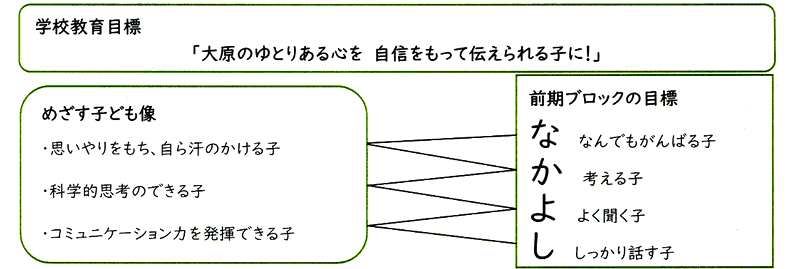

1.前期ブロックの目標

「学校教育目標」及び「めざす子ども像」の達成に向けて、前期ブロックでは以下のように目標を定めている。前期ブロックは、9年間の教育の初めのブロックであるため、基礎的な学力(話す・聞く・考える)と基本的な生活習慣・学習に向う姿勢を身に付けるとともに、「地域に根差したキャリア教育」の学びとして「大原地域を知り地域の良さに気付くこと」を課題としている。

①友達の話をよく聞き、自分の思いと比べて考えを深め、相手に伝わるように話すことができるようになる。

②主体的な学習習慣(宿題・家庭学習を含む)を身に付ける。

③自分たちの暮らす地域での様々な体験を通して、自然、行事、人を知り、地域の良さに気付くことができる。

2.具体的な取り組み

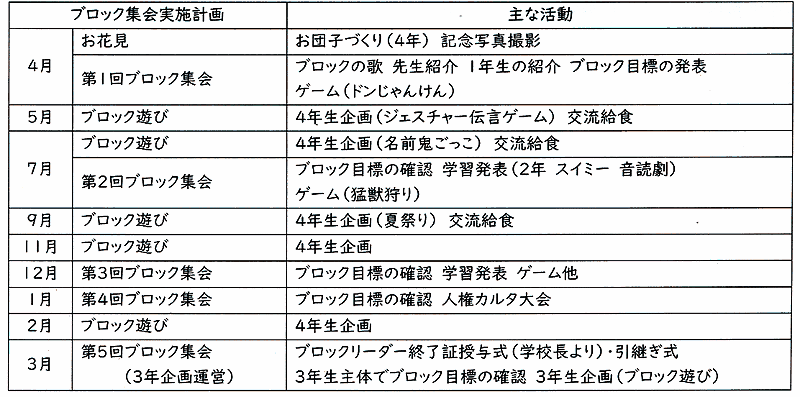

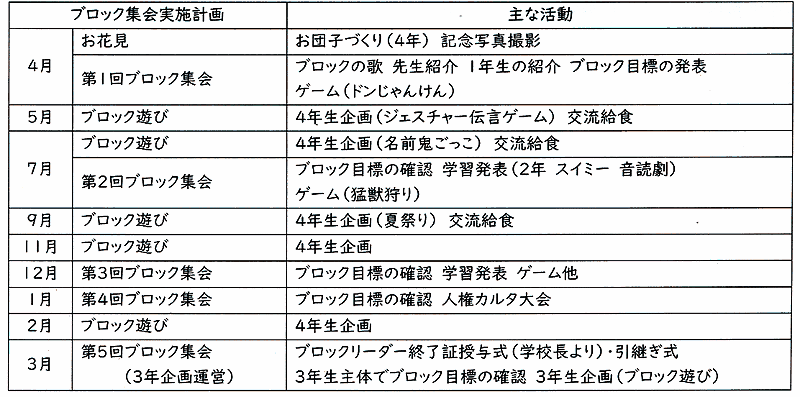

①ブロック集会・ブロック遊び

ブロックリーダーである4年生が、中心となり、学期ごとにブロック集会を開催したり、月に一回程度のブロック遊びを行ったりしている。集会では、ブロックの歌を斉唱し、前期ブロックの目標を確認しつつ、各自の達成度を振り返る。また、学年ごとの学習発表や4年生が考案したクイズなどの遊びを通じて、ブロックの一体感を高め、異学年のつながりを深めている。今年度のブロック集会とブロック遊びは、次のような計画で実施されている。

②日常的な異学年交流授業

日常的な異学年交流授業は、各学年が単級で少人数のため、体育の授業や文化祭などの行事を通じて実施している。この「異学年交流授業」では、1・2年生と3・4年生か、それぞれ合同で授業を行うことで、活動の活性化を図っている。前期ブロック生にとっては、異なる学年との交流を通じて縦のつながりを深めることができ、学習に対する見通しを持つことにもつながっている。このような取り組みは、担任団にとっても重要であリ、学院生への理解を深めるだけでなく、教育課程の系統性を意識した授業研究にも寄与している。これにより全体的な教育の質が向上し、学院全体の連携が強化されることが期待されている。

③学校園の活用と地域行事への参加(大人になる科の学習)

学校園の活用と地域行事への参加は、生活科や総合的な学習の時間において重要な役割を果たしている。特に、学校園での畑作業は、毎年11月に行われる全校行事「収穫祭」に向けて、1・2年生がさつまいもを、3・4年生が玉ねぎやジャガイモなどの野菜を栽培する活動を通じて行われている。この取組は、子どもたちに農業の大切さや食の大切さを学ばせるだけでなく、実際に育てた作物を収穫する喜びを体験させる貴重な機会となっている。さらに、3・4年生は「しば漬けづくり」を行うために赤紫蘇も栽培しており、今年度も地域のお漬物屋さんや京都府漬物協同組合青年部の方々に指導を受けながら、しば漬けを作ることができた。このような実践的な学びを通じて、地域の伝統産業や文化に触れることができ、子どもたちの成長に寄与している。

また、地域にある三千院での「左義長」や「節分会」、寂光院での「地蔵盆」や「かぼちゃ供養」などの行事にも、道徳科や生活科・総合的な学習(大人になる科の学習)に位置付けて参加している。これにより、地域の人々とのふれあいを深め、地域文化を理解する学びの場を提供している。このような活動は、子どもたちが地域社会の一員としての自覚を持ち、将来にわたって地域に貢献できる人材に成長するための基盤を築くことを目的としている。

3.ブロックリーダーの活躍

4年生は、様々なブロック活動において前期ブロックリーダーとしての役割を果たし、下級生のお手本となることで、リーダーシップを発揮している。特に、毎年行われる運動会での演技「京炎そでふれでは、4年生が1~3年生の教室を訪れ踊りを教えることで、集会や交流学習以外てもリーダーとしての自覚を持っ機会を設けている。このような活動を通じて、4年生は自らの行動が下級生に与える影響を理解し、責任感を育むことができる。また、学年末のブロック修了式では、4年生が学校長から「ブロック修了証」を授与されること、これまでの努

カが認められ、達成感を得ることができる。この瞬間は、彼らにとって大きな励みとなり、次のステップへの意欲を高める重要な場面である。さらに、ブロックリーダー引継式では、3年生が4年生から「ブロックリーダー認定証」を引き継ぐことで、リーターシップのバトンが受け継がれ、下級生は4年生の姿を目標として成長していくことが期待される。このように、4年生は1~3年生に目を配りながら、彼らの成長を支え、同時に自らも成長していく姿勢を持っている。これによリ、学院全体の絆が深まり、より良い学校生活が築かれていくのである。

4.中期ブロック・後期ブロックとのつながり

中期ブロックに進むと、学校生活は大きく変化する。標準服の着用が始まり、また中学籍の教員とのティームティーチング(TT授業)が増えることで学びの幅が広がる。委員会活動に参加することで、児童生徒会の役割がより重要になり、児童生徒会の取組を前期ブロックに伝えるために、4年生の2名が学級委員会に参加している。学級委員会を通じて、児童生徒会の活動を知り、今後の活動に対する見通しを持つことができるようになる。また、毎日の縦割り掃除や定期的に行われる「エンニコタイム(全校みんな遊び)」、運動会、全校合唱、京炎そでふれなどの取組を通じて、学院生同士の縦のつながりが深まる。これらの活動は、ただの行事にとどまらず、学院生が互いに協力し合い、支え合うことで、より強い絆を築く機会となる。これにより、学院生は学校生活をより充実させ、共に成長していくことが期待される。

中期ブロック(5~7年)の取り組み

1.はじめに

中一貫教育の狙いの一つは「6・3」制の区分をなくし、小中学校間の「ギャップ」を解消することにある。そのために本校では「4・3・2」制を意図的に設けている。無段階の9年間は長すぎて、けじめがつきにくいため、適度な段差を設けることで、子どもの成長を促す狙いがある。

中期ブロックで過ごす3年間は、学院生にとって、前思春期から思春期にかけて、心身ともに大きく変化し、”揺れる”時期でもある。実際に、この数年間、新型コロナウイルスによる経験不足も相まって、中期ブロックに差し掛かったあたりから、学院生が長期欠席状況になることが続いた。また、中期ブロックのリーダーを担う7年生の“ゆとり”が失われていることも見過ごしてはならない。

2.中期ブロックの目標

(学院生の様子)

①下級生を意識し優しく接する姿勢があり、上級生にはあこがれを抱いている。

②指示された活動には積極的に参加するが、自ら考えて活動を創り出し行動することが苦手である。

③提示された課題には、自分なりの解決や理解をしようとする姿勢が育っている。反面、見通しをもって現状を見据えた課題設定ができるまでは至っていない。

④自分の思いを発表できるが、他者の思いを丁寧に聞き取る態度は不足している。

⑤地域行事などには積極的に参加している。

⑥場に応じた言葉遣いがてきていないことがある。

そこで、中期ブロックでは、「学校教育目標」及び、「目指す子ども像」を受け、中期ブロックの実践目標を以下のように決めている。これは、9年間の教育の流れの中間に位置するブロックとして、前期ブロックから後期ブロックへ確実に“つなぐ”ことを意識して設定されたものである。実践計画と重ねて、開校から議論を重ね築いてきた中期ブロックの伝統である。この内容をもとに現状と照らし合わせて、具体的な取組として、今年度の重点を決めている。

実践目標「思いやりと自律心のある学院生」の育成

・人の気持ちを理解し尊重しようとする学院生

・自らの計画を根気よく実行できる学院生

・下級生を大切にし、上級生から学ぼうとする姿勢のある学院生

実践計画

・けじめのある生活態度を養うため日々の生徒指導を徹底する。(規律ある学校生活の確立)

・家庭との連携を強化する。

・個別指導を深める。(感性豊かな個性ある学院生の育成)

・基礎学力の定着のため学習指導を丁寧におこなうと共に、家庭学習の確立を図る。

・学校行事や委員会活動に積極的に参加させる。

・地域行事への積極的な参加をはたらきかける。

3.具体的な取組

〇今年度の重点

・気になる学院生のやりたいことや活躍できることを引き出す活動や、出番のあるブロックの行事づくり。

(それはきっと、みんなにとっても楽しい・やりがいのある活動になる)

・長期欠席の学院生とは、空き時間を活用して、関係づくりを行う。

(まずは担任・副担任の先生と、計画的に少しずつ広げて、ブロックのみんなで進める。)

・安全・安心をベースに学院生同士のつながりを深め、学級に所属感を感じられるようにする。

・保護者の願いを、それぞれの保護者の背景やその時々の状況を想像しながら聴く。

〇中期ブロック合同の取組

ミドルプロジェクト・・・中期ブロックの学院生全員が以下の3グループに別れて活動する。

活動内容は「ブロック全員で楽しめること」であれば自由に設定できる。

Mプロランチ・…・…原則週一回(木曜)、縦割りの3班に分かれて給食を食べる。

食事中の話題としてミドルプロジェクトの活動について話すことが多い。

〔昨年度まての例〕

LIFE ・・・ブロック集会の企画や司会・合同レク・クイズなどの企画や運営

「中期ブロックの歌」作詞・作曲

PHYSICAL・・・スポーツレクリエーションの企画と運営・運動会ブロック種目の立案と練習の企画

MEDIA ・・・中期ブロック新聞の編集・発行・ブロック掲示板の制作と管理

4.成果と課題

今年度の重点を決めて、中期ブロックでは楽しい集会を企画し仲を深めることができた。また、丁寧な働きかけがあり、長期欠席の学院生も別室指導を通じて、学校とのつながりをそれぞれのペースて深めていっている。今後、さらに発展していくために、2つの課題がある。ーつ目は、“時間確保"だ。 休憩時間が短くなったことによリ、創造的な取組をする時間が取りにくい。食事をしながらでは会議の内容も深めにくい。

定期的なミドルプロジェクトの取組時間を今後確保していきたい。2つ目は、"定期的な活動"がないことだ。毎月一回は、みんな遊びを行うなど、具体的な取組を決めて活動していきたい。

5.後期ブロックとのつながり

7年生はブロックのリーダーを担う学年だ。しかし、授業が難しくなり、定期テストや部活動で忙しく、精神的に不安を抱え込みやすい。この時期に、ミドルプロジェクトで旺盛に"遊び"を取り入れ、"豊かな少年期"を保障することが 何よりも重要だ。その土台があってこそ、自立の課題と向き合い、進路を切り拓き、逞しく歩んでいくことができると考える。

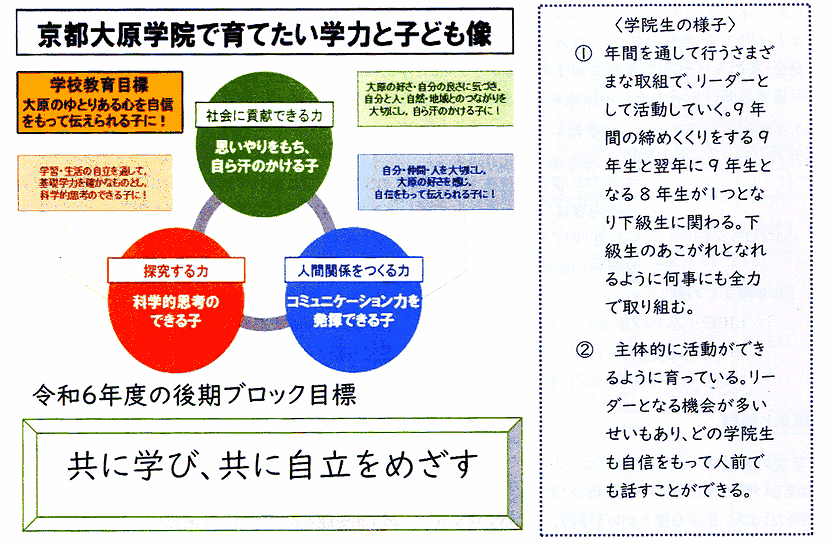

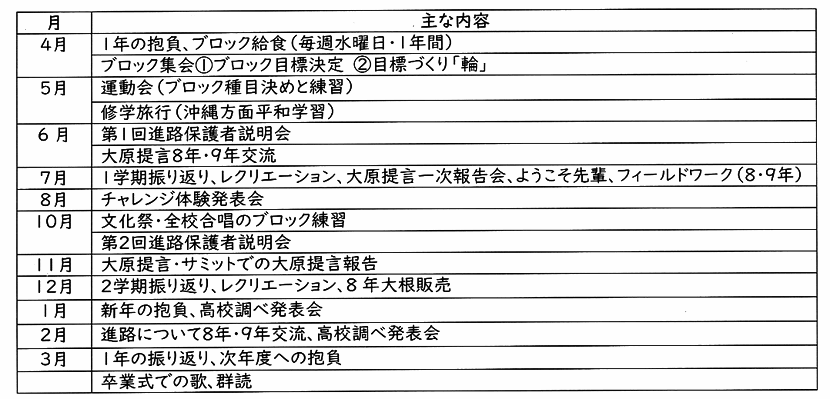

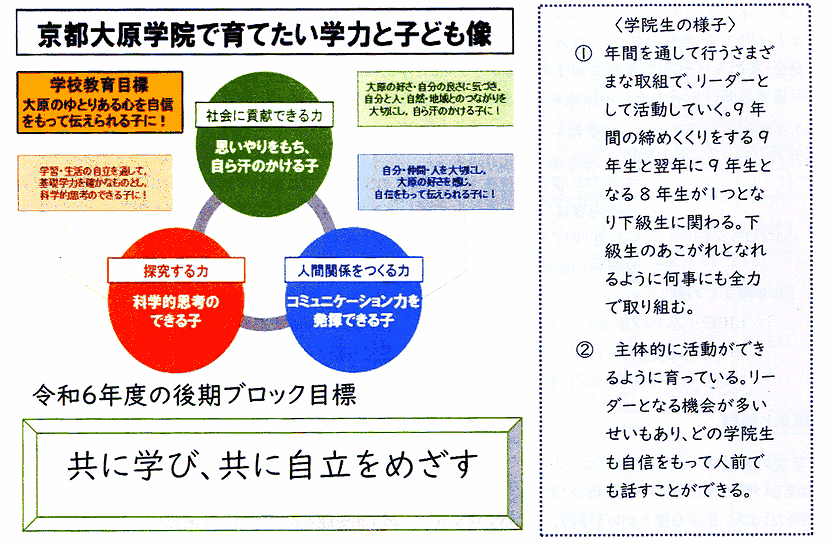

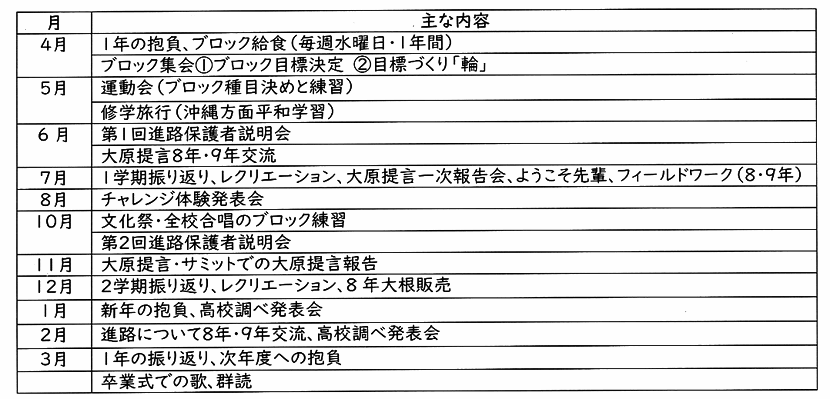

後期ブロック(8・9年)の取り組み

1.学院生の実態

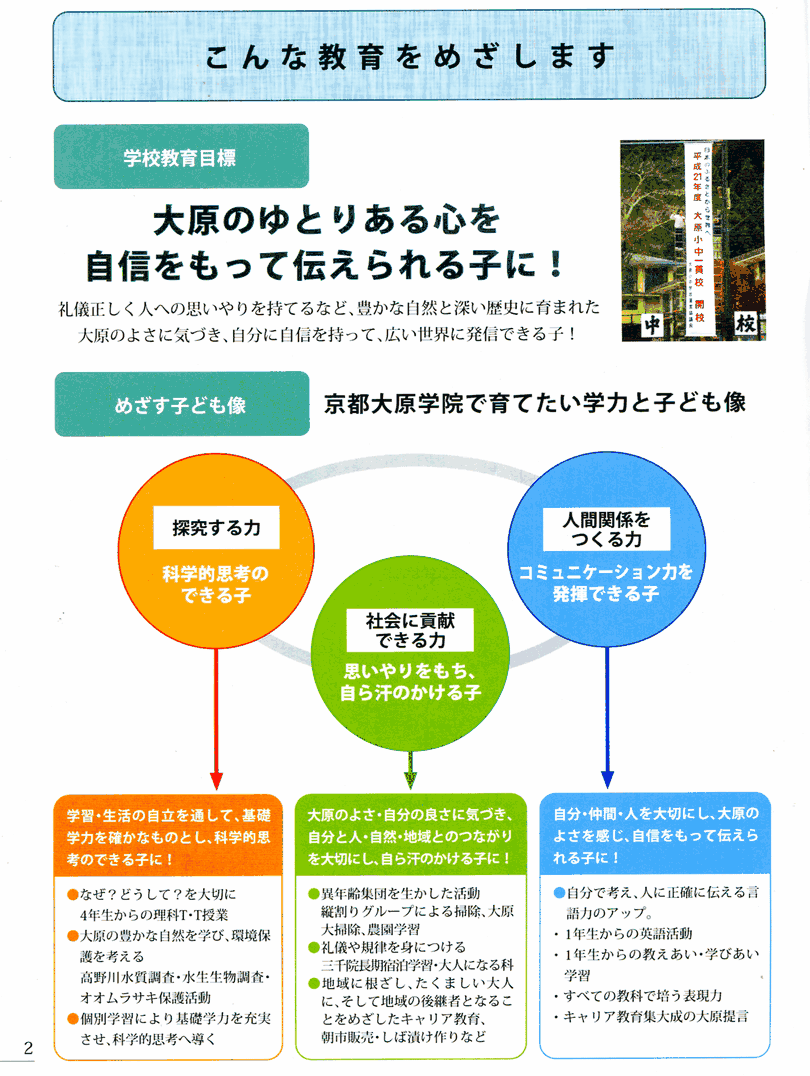

後期ブロックの目標は、「共に学び、共に自立をめざす」である。学校教育目標は「大原のゆとりある心を自信を持って伝えられる子に」である。さらに、育てたい3つの力を「社会に貢献できる力」・「探究する力」・「人間関係をつくる力」としている。対応する具体的な子ども像は、「思いやりをもち、自ら汗のかける子」・「科学的思考のできる子」「コミニュケーションカを発揮できる子」である。後期ブロックては、8年・9年の学院生の実態に合わせ実現可能目標を設定し、取り組むこととした。

①思いやりを持ち、自ら汗をかける子の育成---常に思いやりを持ち、リーダーシップを発揮できる学院生をめざす。

②科学的に思考できる子の育成---人の考えを受け入れ、科学的に考え,自分の考えを持ったり 修正したりできる。

③コミュニケーションカを発揮できる子の育成---誰とでも仲良くすることができ、相手の話を聞き自分の考えを正しく伝えることができる。

2.具体的な取り組み

後期ブロック生は、8年生8名、9年生5名の計13名のブロックである。学院生はリーダーとして意識を高くもち、またーっのチームとして活躍している。児童生徒会や部活動、縦割り活動など全てにおいてリーダーシップを発揮している。少人数であるため、児童生徒会では、本部役員や委員会の長として全員が活躍できる。13名はたいへん仲が良く、9年生は8年生からの信頼が厚い。8年生は一年後の自分を意識しながら一年間を過ごしている。

京都大原学院の特徴として、校内には、0歳児から5歳児が学べる小野山わらんべ、6歳から15歳の京都大原学院、放課後学び教室や学童クラブ、子育て支援施設の「びーちくば一ちく」 もあり、15年前に小中一貫校として新たに開設された名実ともにコミュニティスクールである。高校に進学するまでの期間は大原の地で通い学ぶことができる。後期ブロックの学院生にとっては、9年間の最後の2年を過ごすという意識が強く、先輩たちが行ってきた行事でのリーダーとしての役割を受け継ぎ、それぞれに活躍している。先輩たちの姿を見ながら9年間育つということはとても意義深いと考える。進学について、自分が選択した公立高校・私立高校へ進んでいる。将来、立派な大原の後継者になってくれることを期待し、見守っている。

後期ブロックで、道徳・総合を行うこともある。9年生になると視野が広くなり、発表する意見の内容も最高学年として、ふさわしいものが多くみられる。9年生は8年生に伝え、8年生は9年生から学ぶ。縦・横のつながりを持たせる工夫をして、今まで大切にしてきた大原学院の良さをなくさないように取り組みを進めていきたい。

↑

文部科学省サイトの報告書に本校が紹介されています。

文部科学省サイトの報告書に本校が紹介されています。